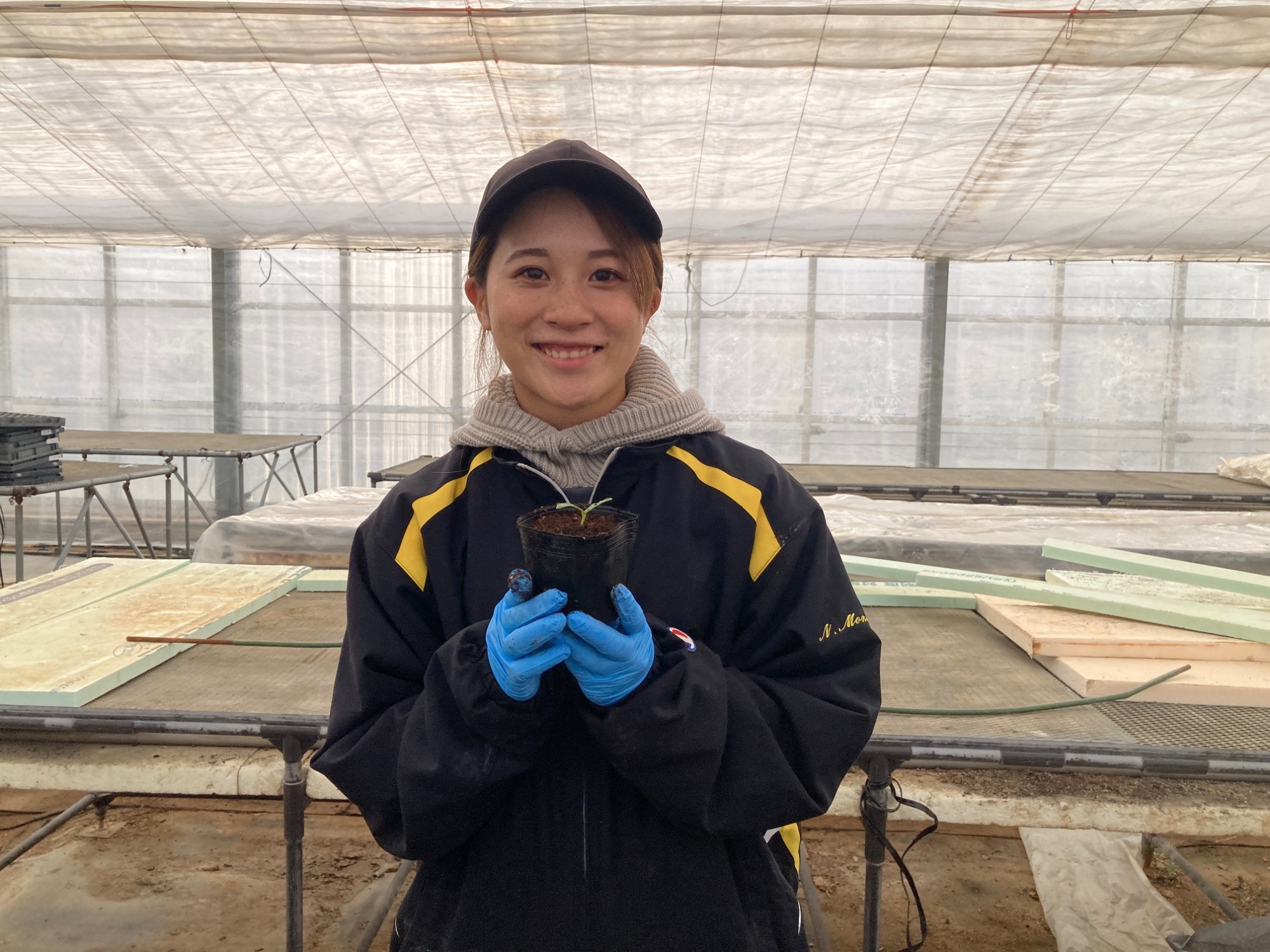

メロンの鉢上げを行いました! 6.8.1

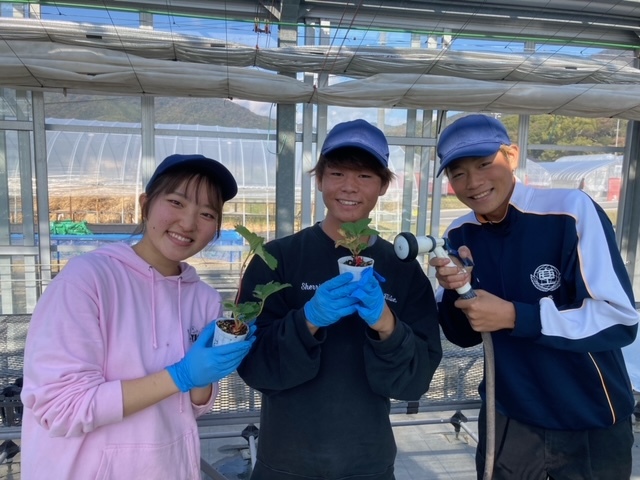

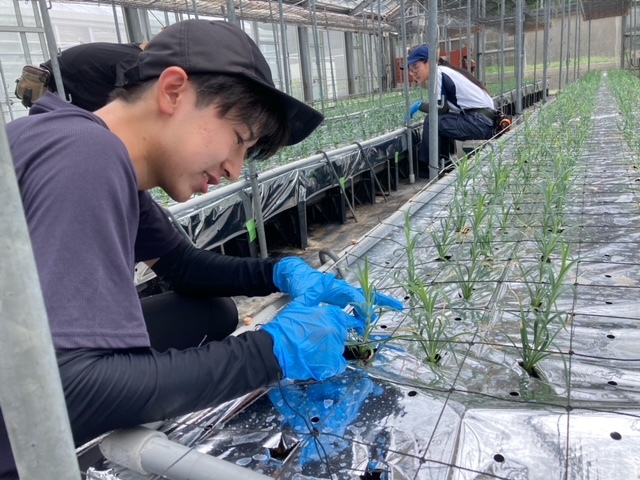

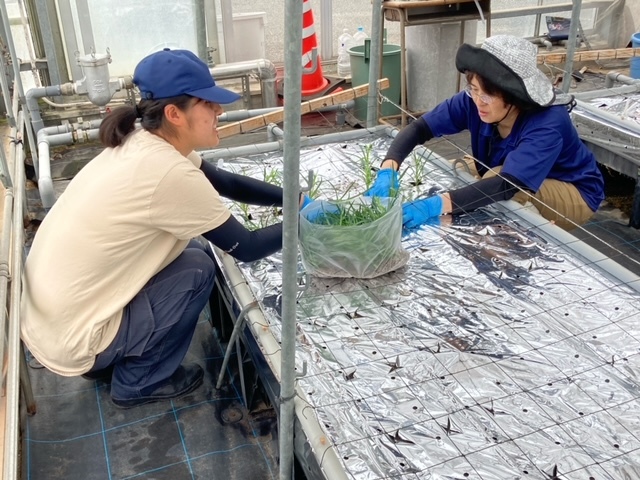

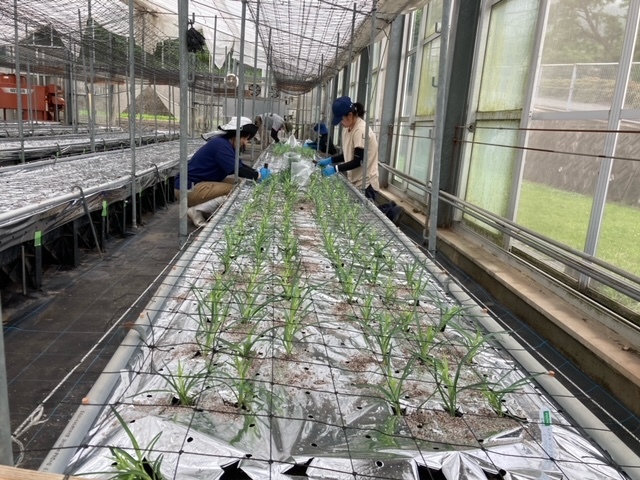

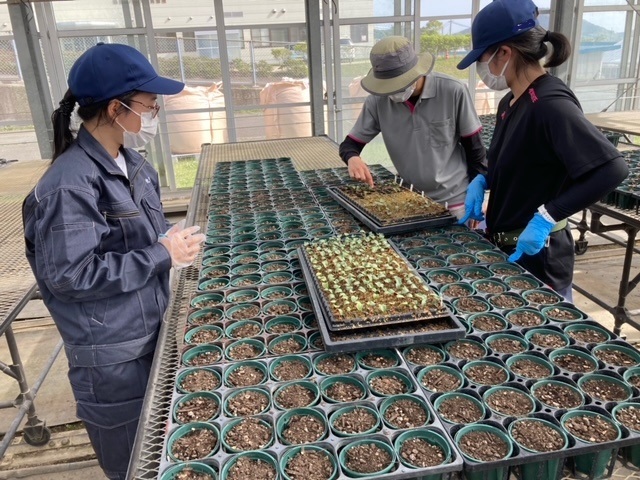

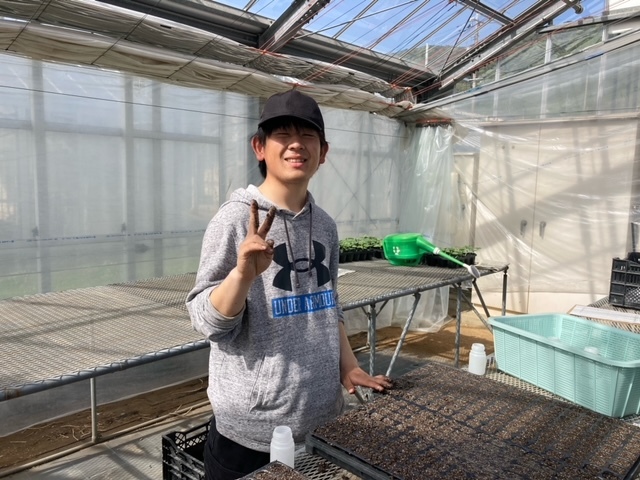

8月1日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、2年生2名と1年生2名で、メロンの鉢上げを行いました。7月26日に播いた種が発芽したものです。

トレイの中で育った苗を、あらかじめ土を入れて散水したポットに移します。種の向きをそろえて丁寧に播種したかいがあり、均一な苗に育てることができました。

今後、8月中旬頃ハウス内のベンチに定植した後、誘引などの管理を経て、11月3日の拠点祭を中心に出荷します。品種は、青肉系の「ミラノ夏Ⅰ」、赤肉系の「妃」となっております。お楽しみに!

キャベツとブロッコリーを播種しました! 6.7.29

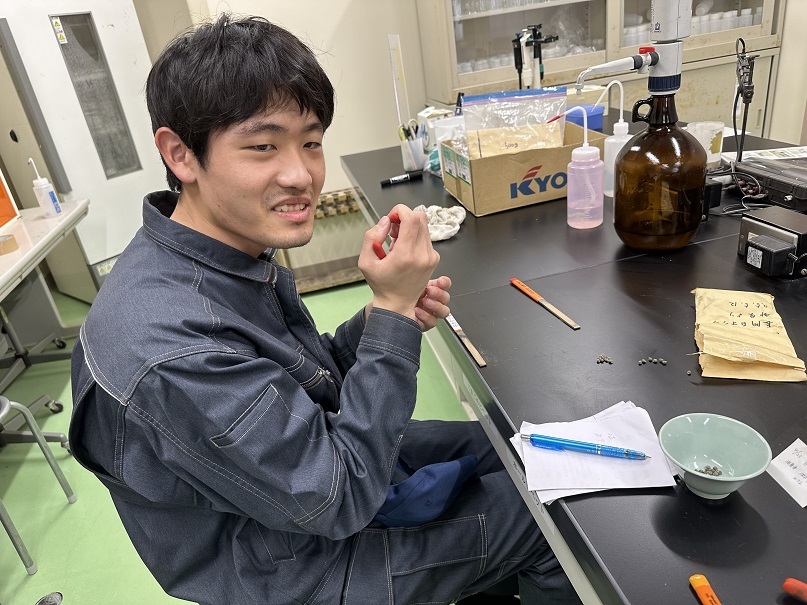

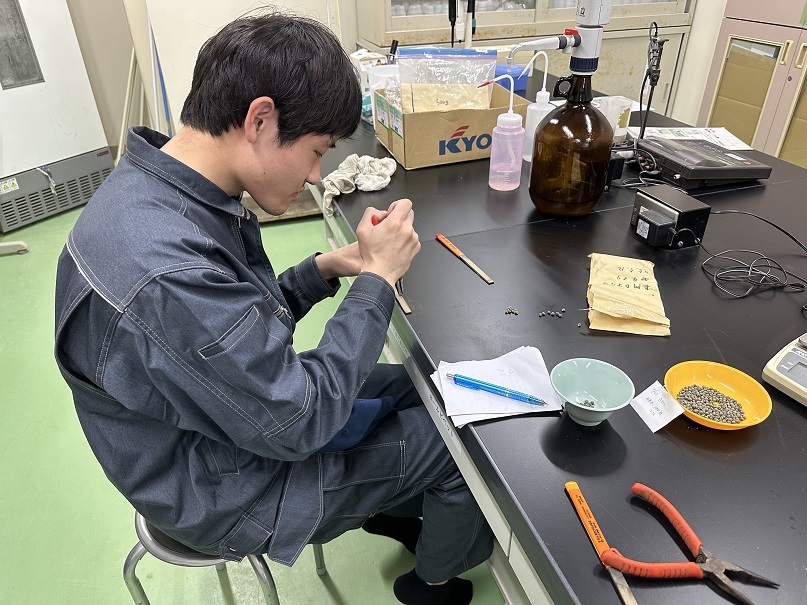

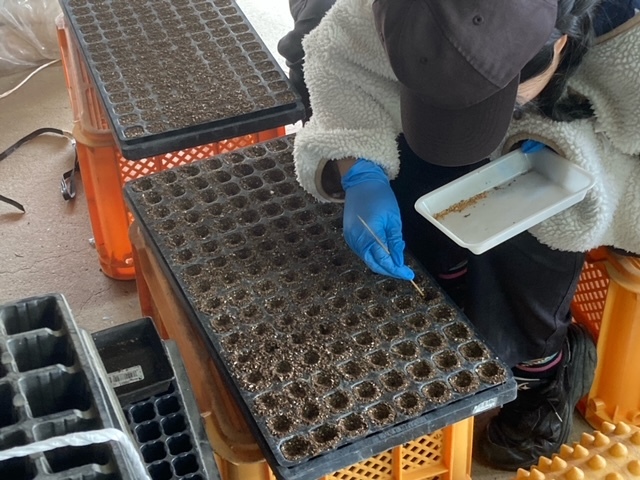

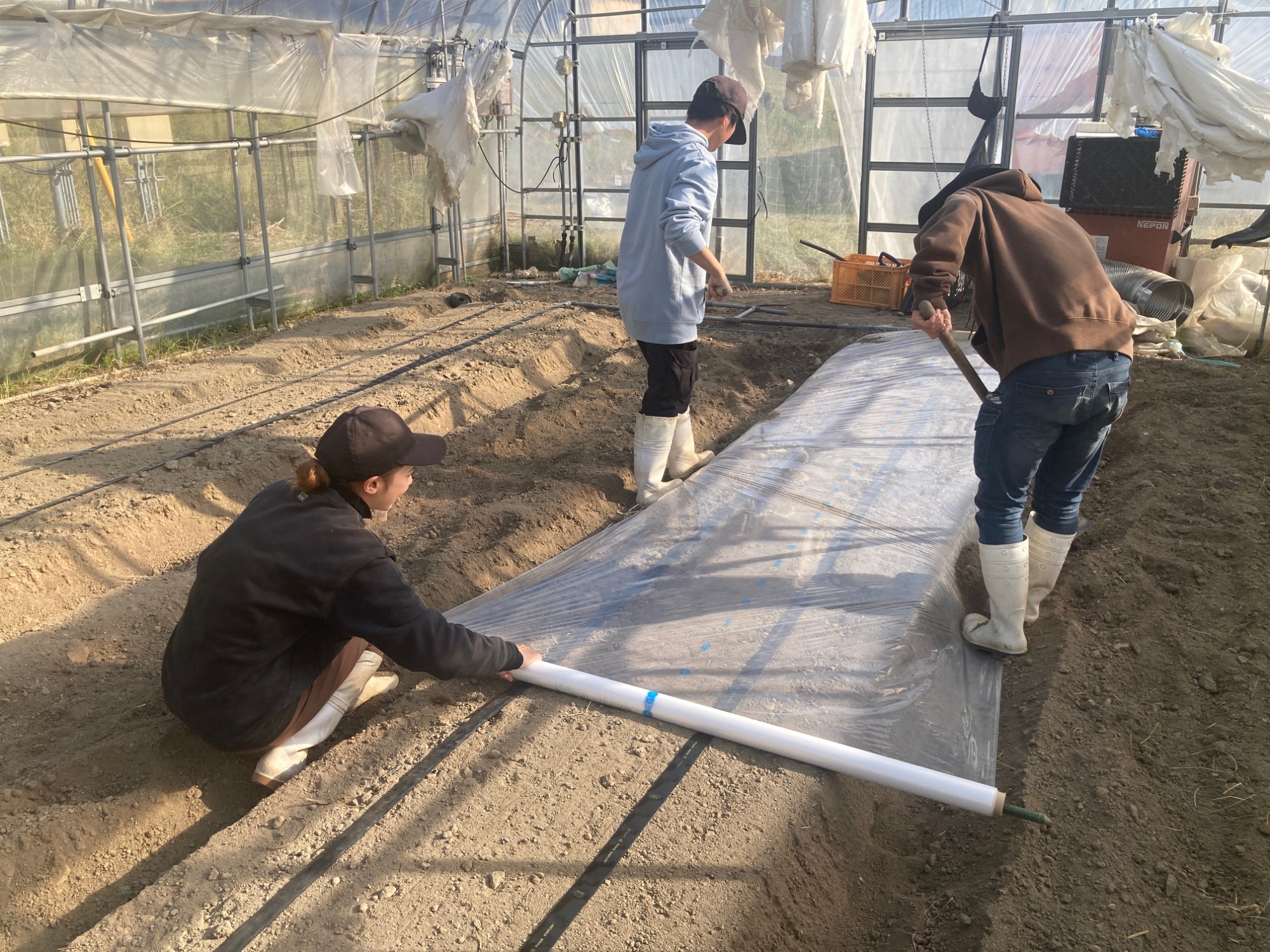

7月29日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生3名と社会人研修生2名が、キャベツとブロッコリーを播種しました。

爪の先ほどの小さな種をつまみ上げ、セルトレイの中に1つずつ置いていく、気の遠くなるような作業です。今回は、128穴のセルトレイ28枚分、約3,600粒を播きました。徐々にスピードを上げ、2時間で終わることができました。

ブロッコリーは発芽するために光を要しますが、キャベツは不要なので、播種後は別々に管理する必要があります。3日ほどで発芽した後、本葉が3~4枚になった時点で畑に定植します。

ブロッコリーは早い品種で11月上旬頃、キャベツは10月下旬頃収穫予定です。拠点祭にも出品しますのでお楽しみに!

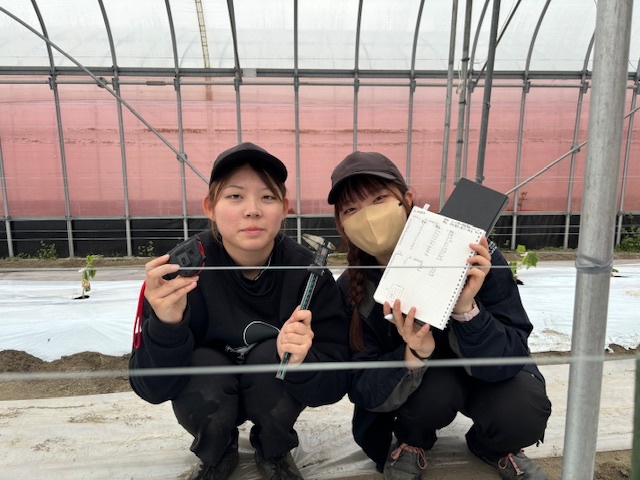

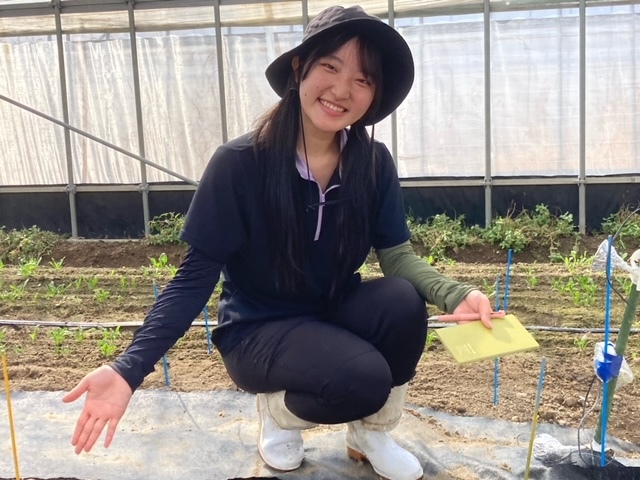

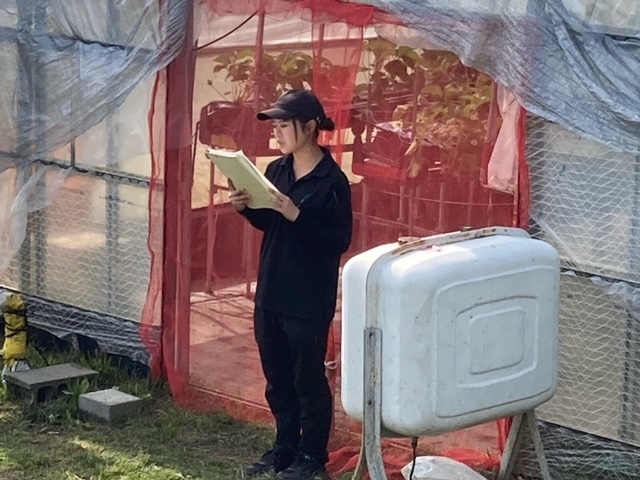

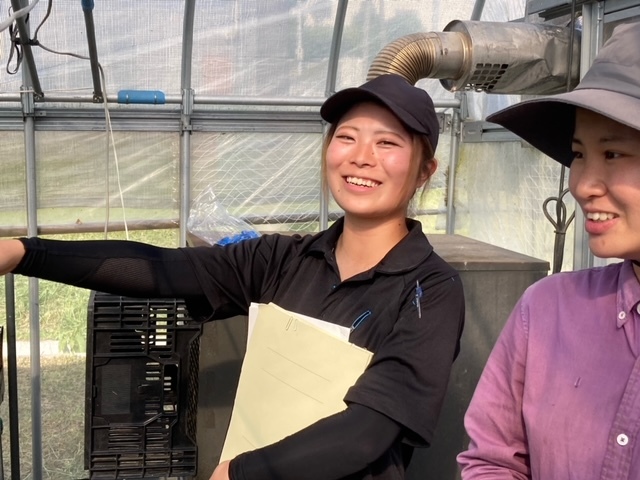

経営プロジェクトの調査を行いました! 6.7.26

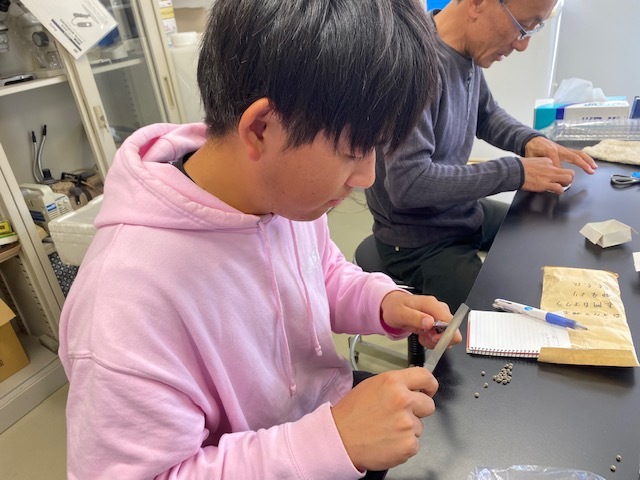

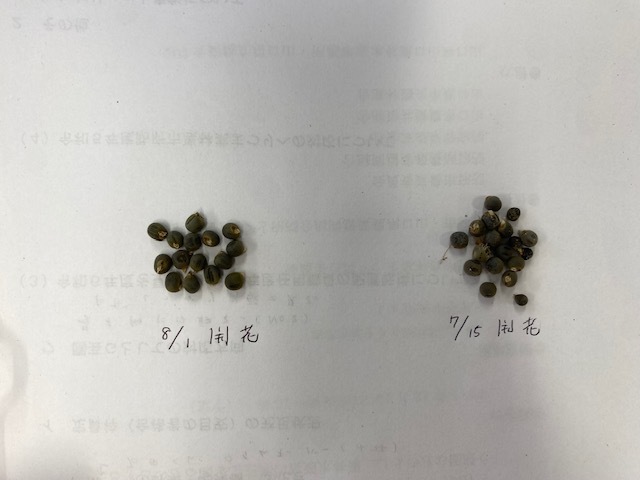

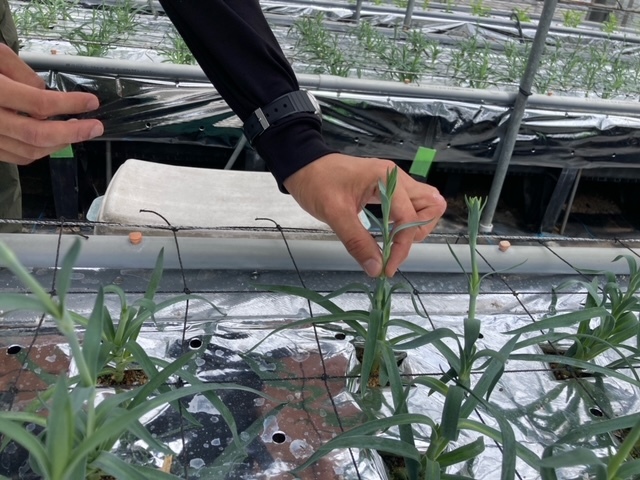

7月26日(金)、園芸学科花き経営コースでは、経営プロジェクト「オープンハウスと葉面散布がLAユリの花の脱落軽減に与える影響」の調査を行いました。この課題は、7月23日に園芸学科全学生・研修生・職員の前で発表したものです。

今回は、草丈や葉の枚数、落花の数などを調べました。オープンハウスのほうが最高気温は低く推移したものの、乾燥しやすかったということです。このような環境因子が花の品質にどう影響するか、非常に興味深いところです。

気温の推移、乾燥の時期や程度、落花数の推移などから、何が落花に最も影響を及ぼすのかを突き止め、より高品質なLAユリの栽培に役立てます。

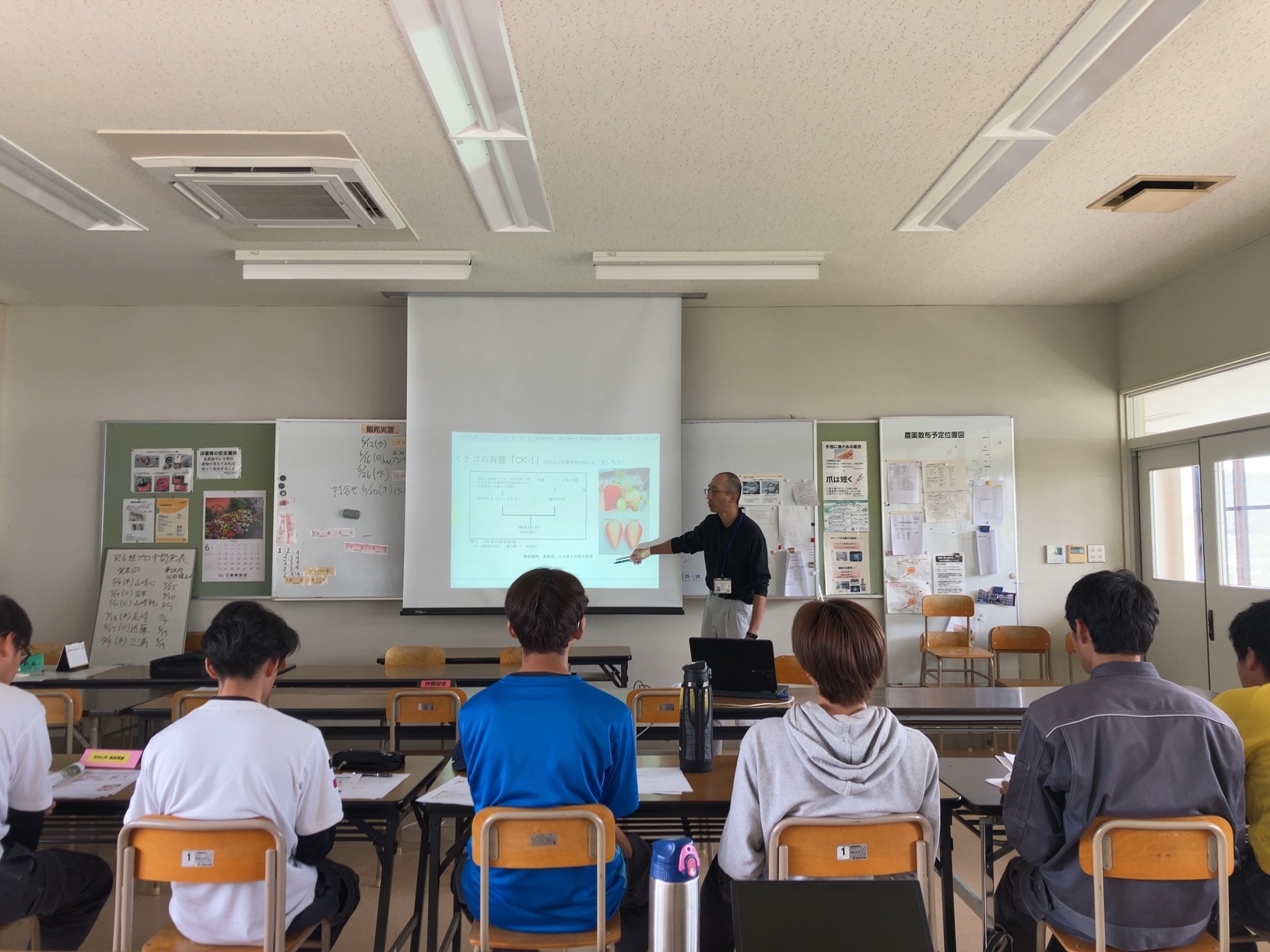

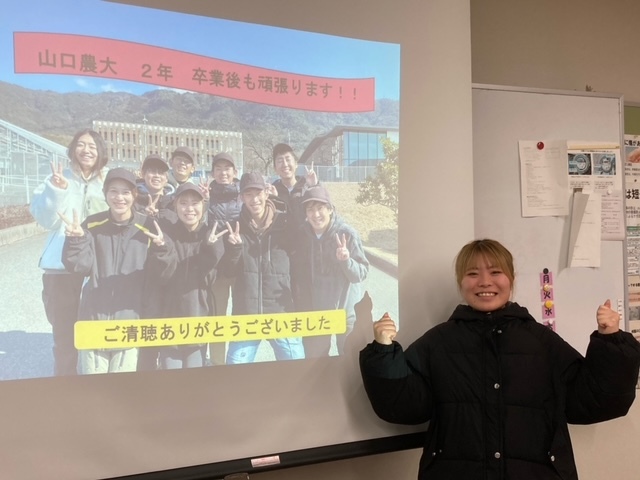

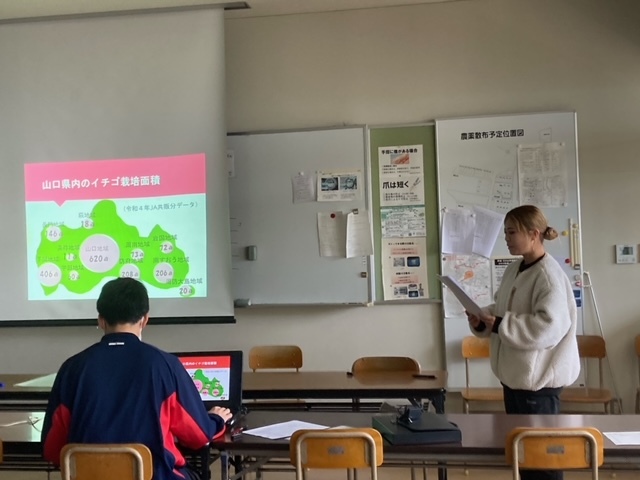

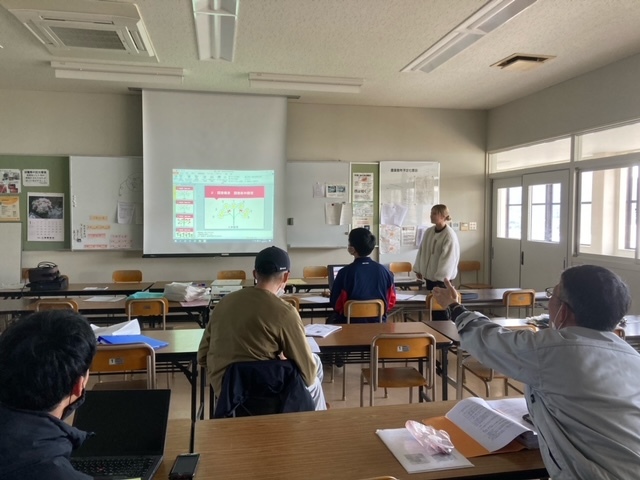

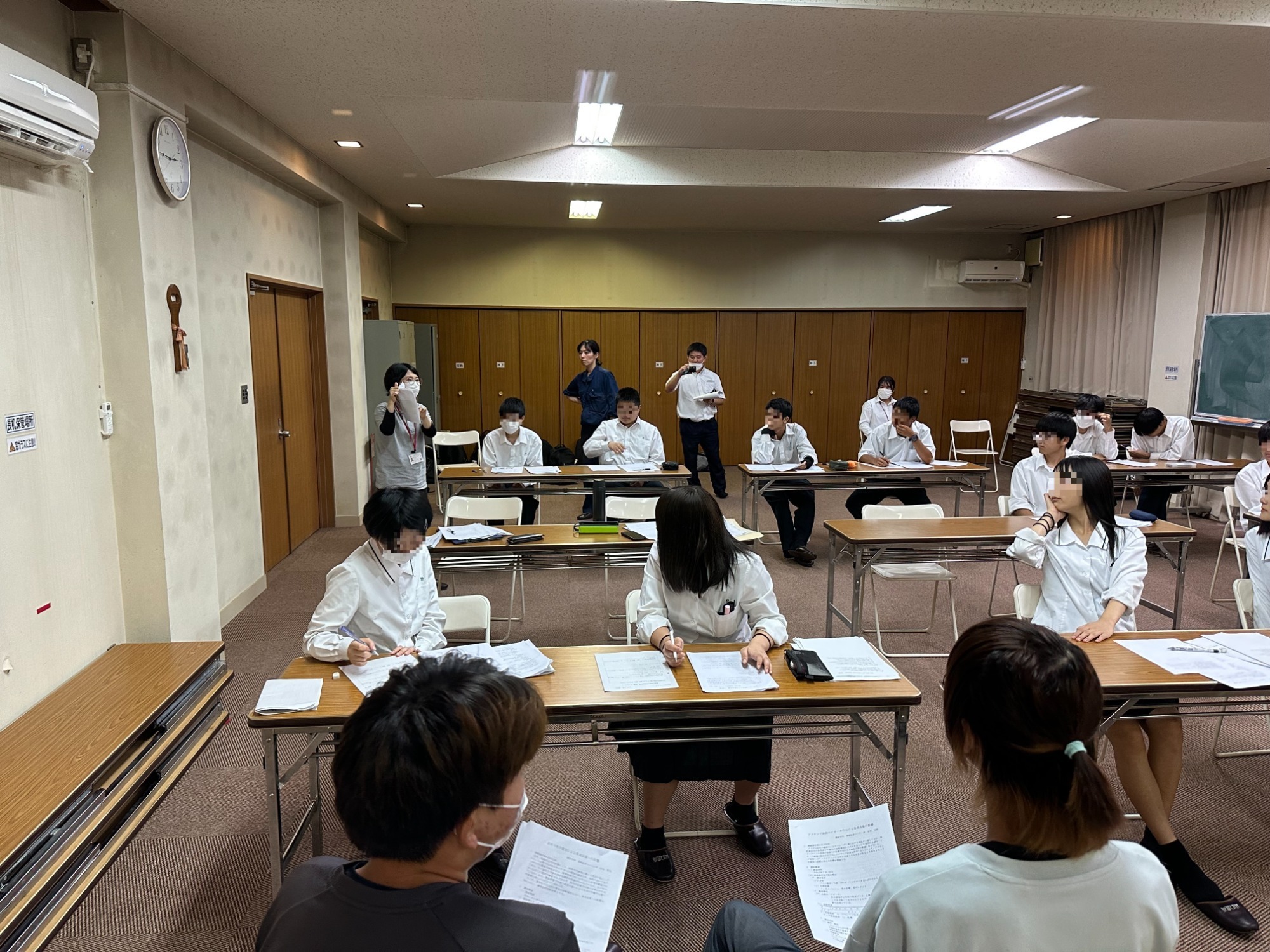

経営プロジェクト中間発表会(第5回目)を行いました! 6.7.23

7月23日(火)、園芸学科では、今年第5回目の経営プロジェクト中間発表会を行いました。

今回は、「オープンハウスと葉面散布がLAユリの花の脱落軽減に与える影響」について、担当の2年生が発表しました。

LAユリは、夏季に収穫する作型では、高温、乾燥、栄養不足などにより、花が蕾の段階で落下することがあります。そこで、通常のビニルハウスとは異なり、天井までビニルを開放できるオープンハウスに作り替えて、通常のハウス栽培と比較、調査することにしました。また、栄養不足を補う観点から、葉面散布を行う調査区を設定しました。

担当した2年生は、現時点までの生育の違いなどを説明し、学生からの質問にしっかりと答えていました。

次回は、8月22日(木)に2課題行う予定です。

拠点祭に向けて!メロンの播種をしました!! 6.7.26

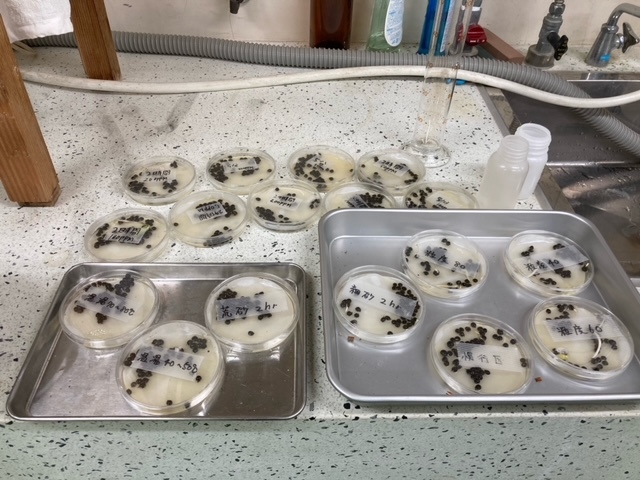

7月26日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、メロンの播種を行いました。

今回播種した品種は、「ミラノ夏Ⅰ」と「妃」です。「ミラノ夏Ⅰ」は、黄白色の果肉で高糖度、「妃」は赤肉で肉質が緻密で高糖度の品種です。

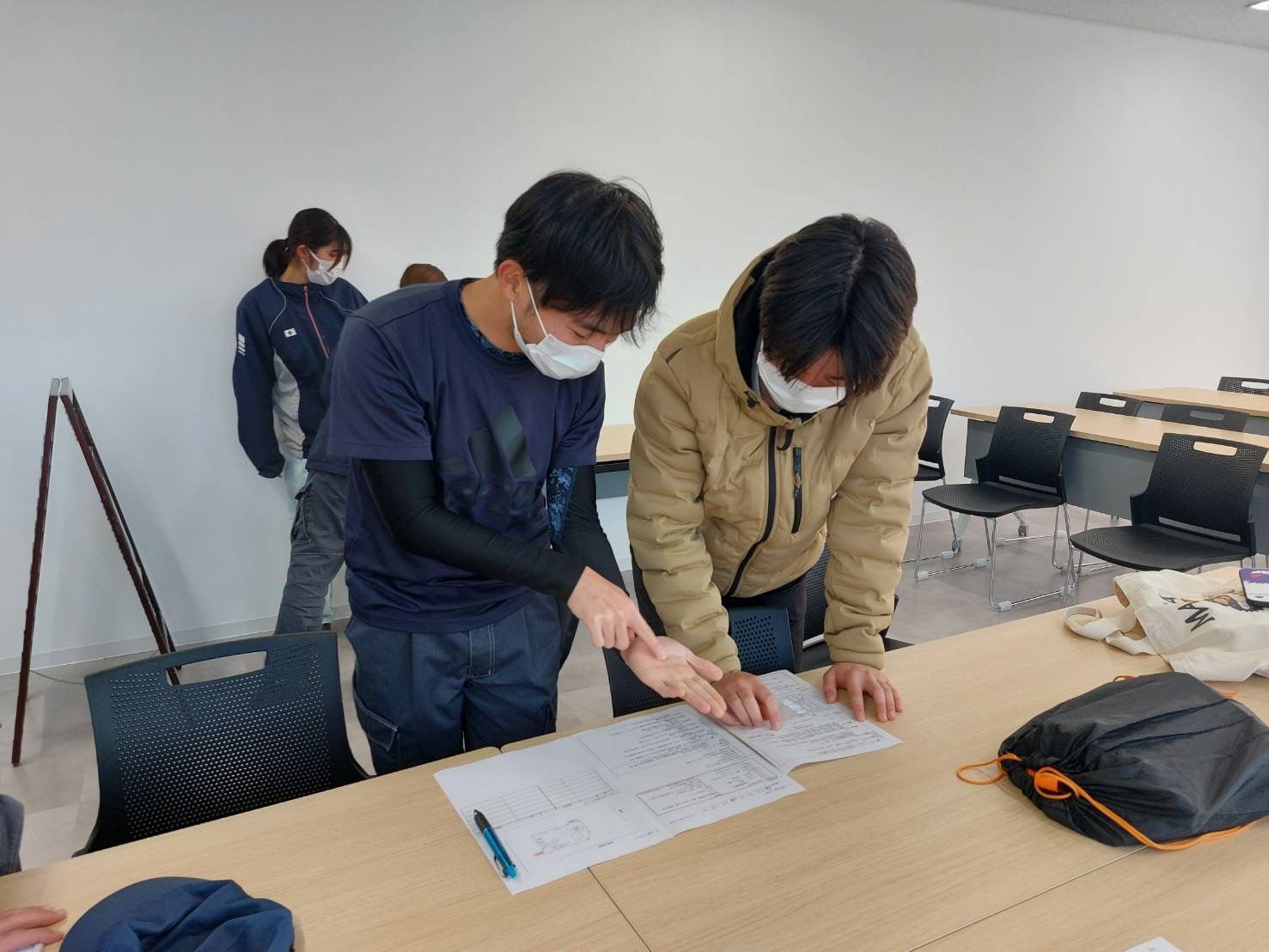

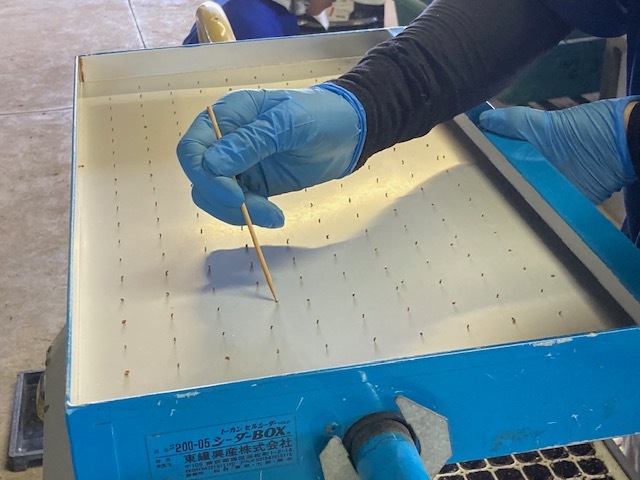

1年生2人が、前年度担当した2年生や職員から土の水分、1つのトレイに播種する数、種を置く向きや深さなどを教えてもらいながら、460粒を約1時間でまきおえました。時々職員から、「なぜ向きをそろえてまかないといけないの?」などと聞かれていましたが、しっかりと答えていました。

このメロンは、11月3日(日)の「やまぐち農林業の知と技の拠点祭」で販売します。お楽しみに!

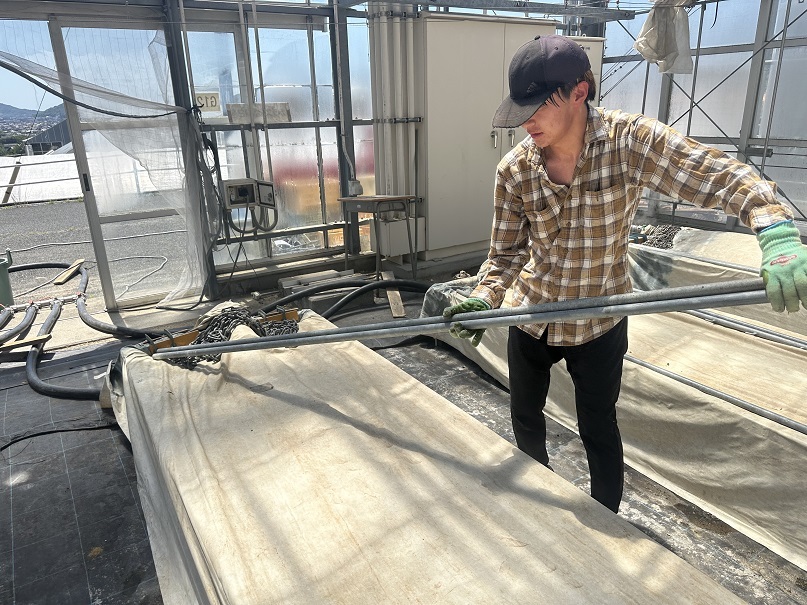

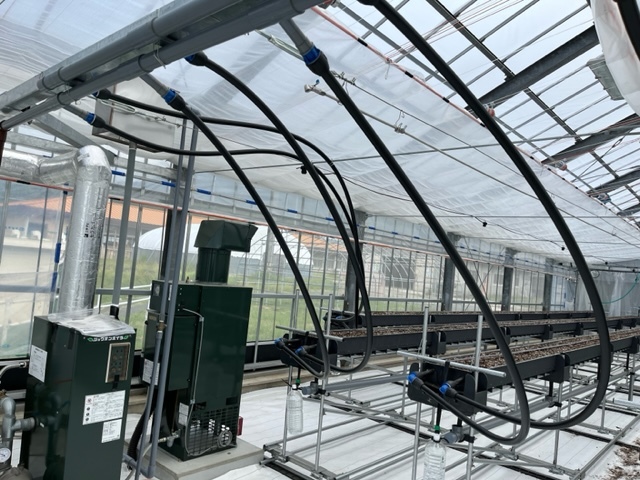

蒸気消毒を行いました! 6.7.26

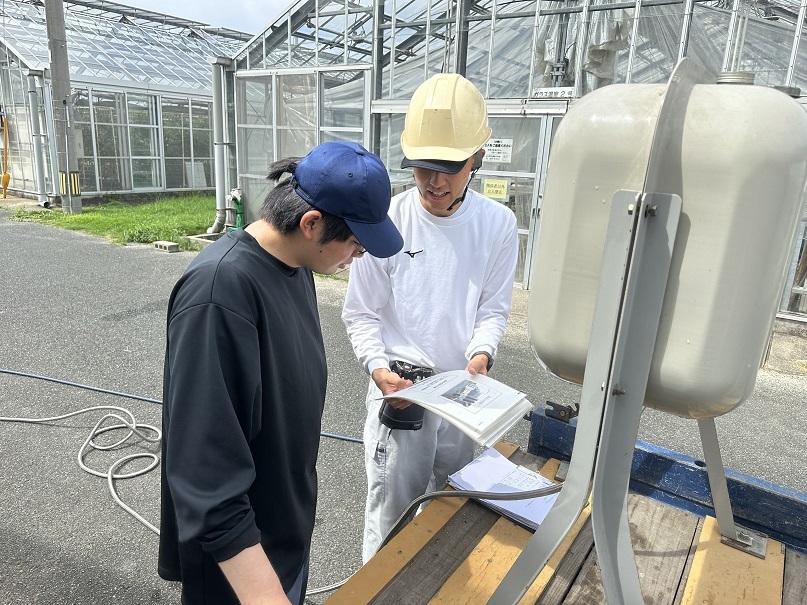

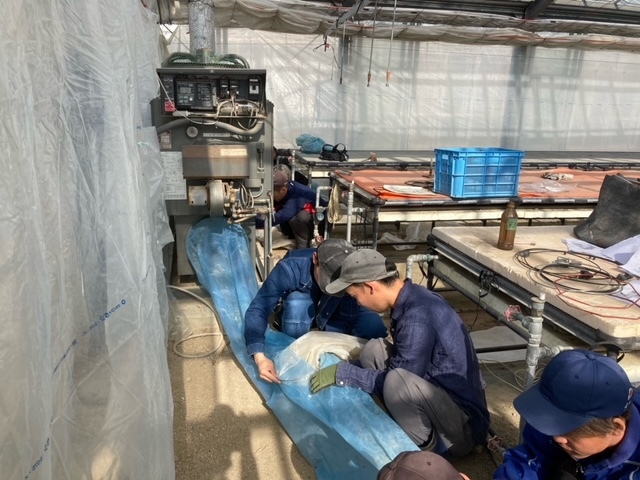

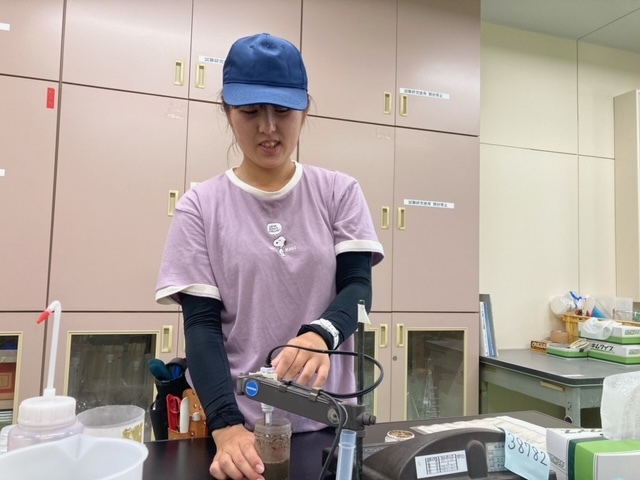

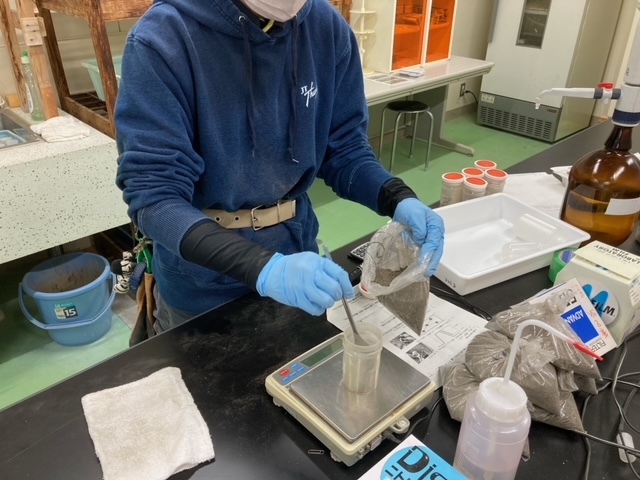

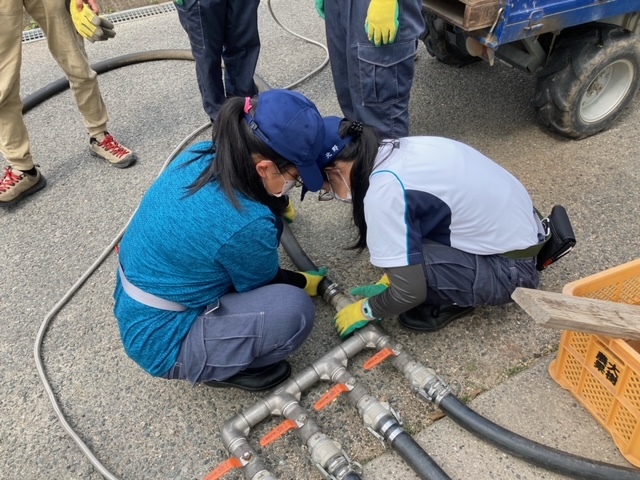

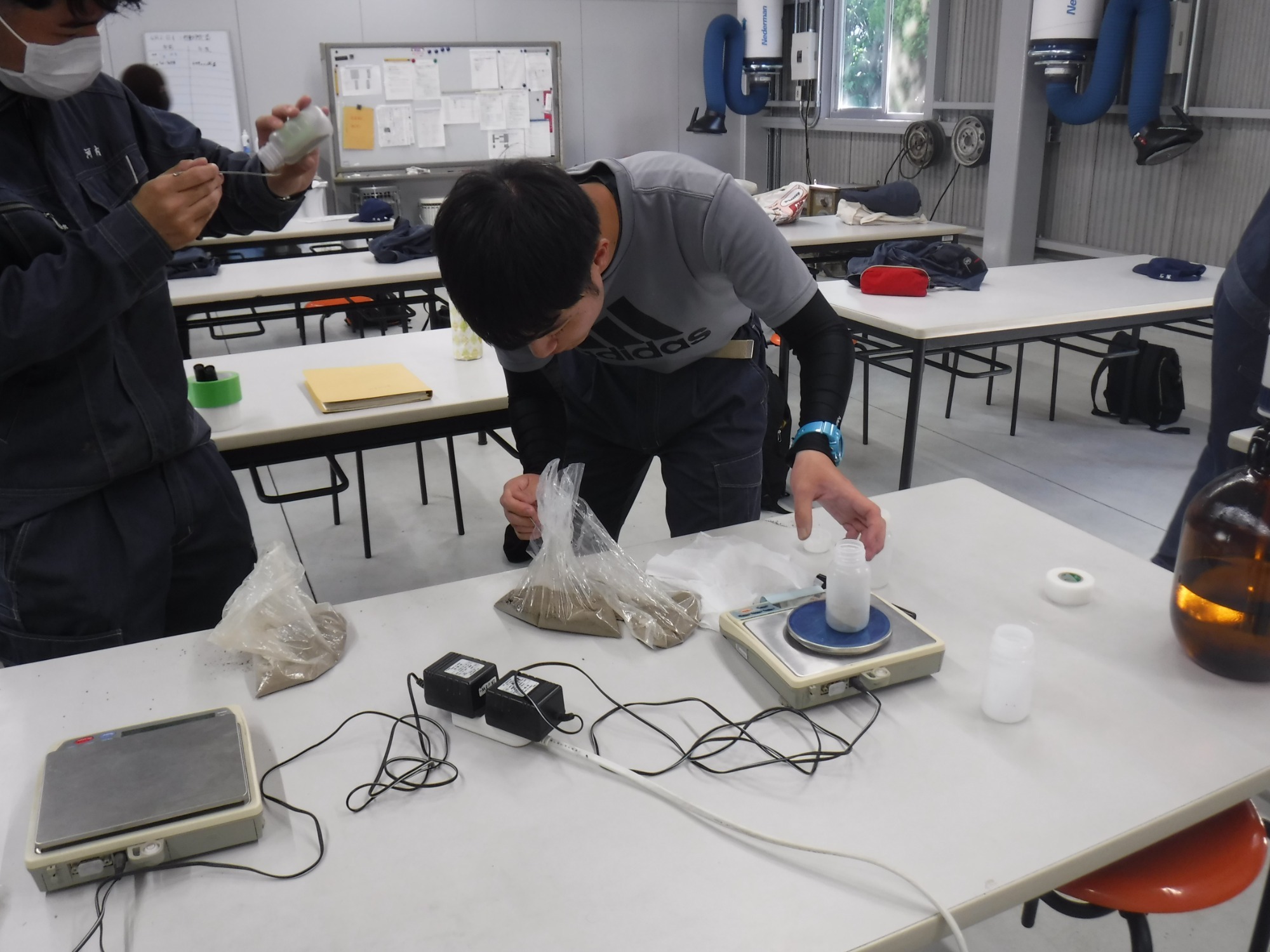

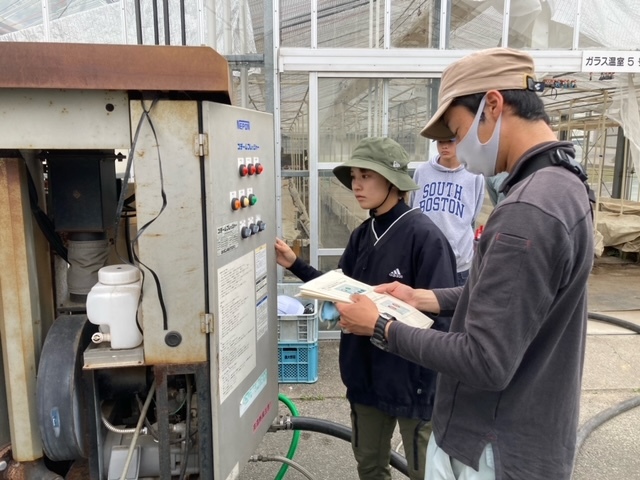

7月26日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、蒸気消毒を行いました。

蒸気消毒とは、高温の蒸気を土に通して土壌に潜む病害虫や雑草を防除する方法です。農薬を使わないため環境にやさしく、生産者にとっては消毒後温度が下がればすぐに定植できるというメリットがあります。

今回は、11月3日の「やまぐち農林業の知と技の拠点祭」で販売するメロンを定植するためのベンチ内の土を消毒しました。

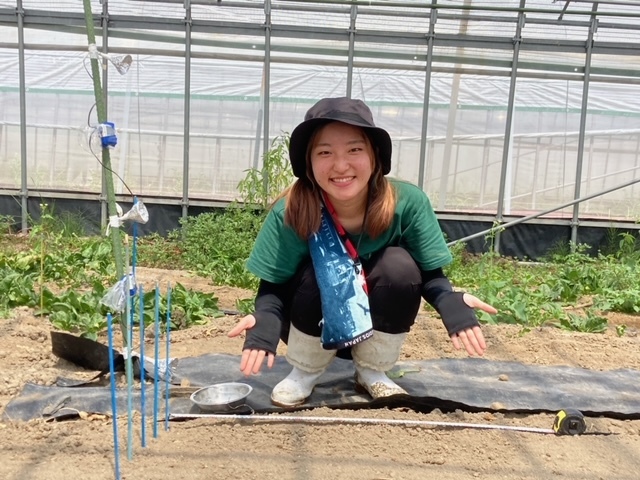

担当の1年生は、今回初めてに蒸気消毒でしたが、職員から丁寧に教えてもらい、落ち着いた様子で取り組んでいました。

8月上旬ごろには、メロン「ミラノ夏Ⅰ」と「妃」を定植予定です。11月3日をお楽しみに!

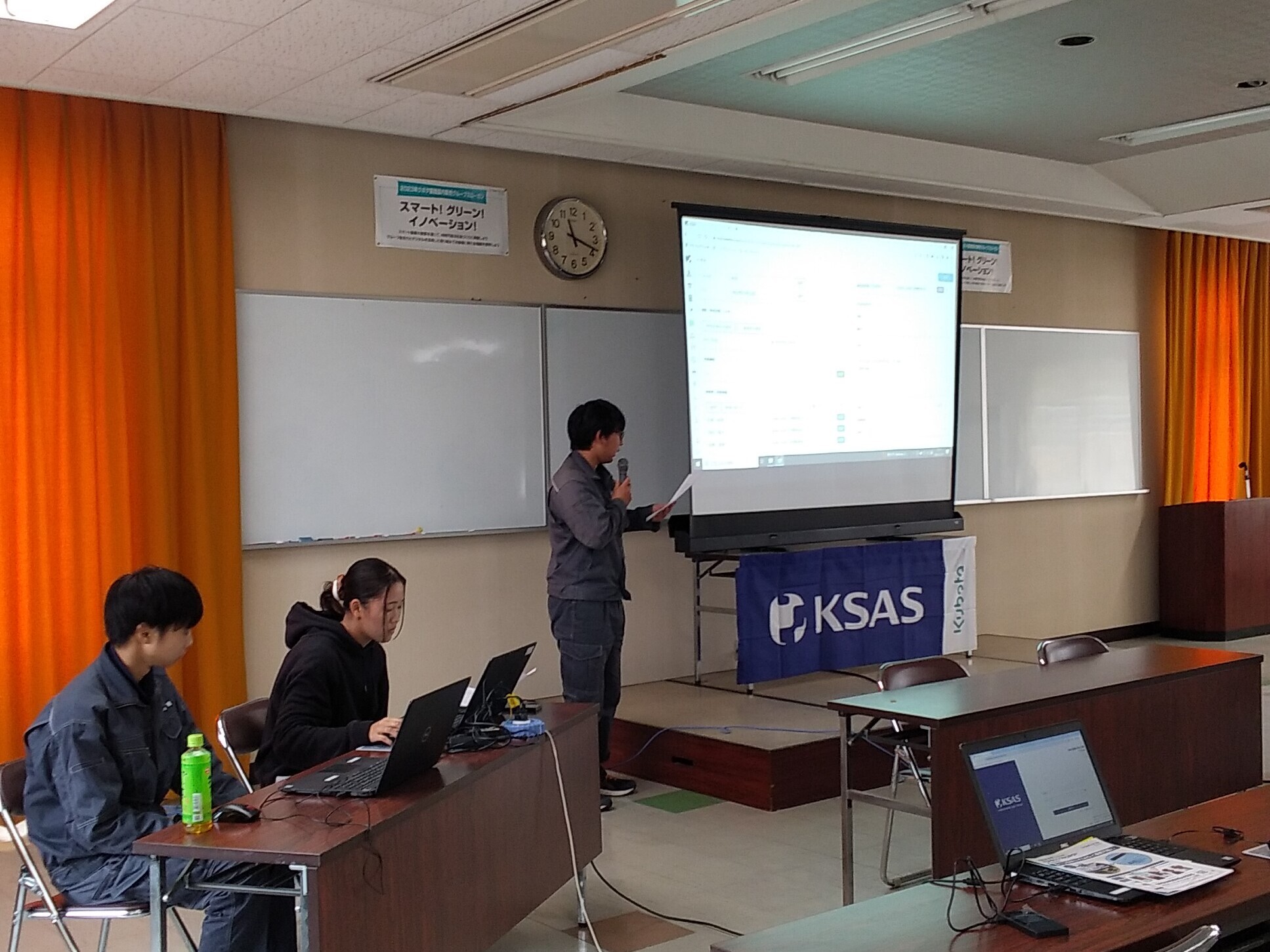

使った田植機は自分たちで整備 6.7.26

土地利用学科では7月3日~5日に、大道干拓で田植え実習を行いましたが、ただ植えるだけでは土地利用学科らしくありません。田植機の基本的な整備方法を学んでこそ土地利用学科の実習です。

ということで、7月24日(水)、(株)中四国クボタの指導のもと、自分たちが使った田植機の整備を行いました。内容は、エンジンオイルやミッションオイルの点検・交換、冷却水の点検、各センサーの点検、植付爪の点検・調整・グリスアップなどなど。説明を聞くだけでなく、実際に自分たちで整備をすると、より理解が深まりますね。学生達は和気あいあいと、口も手も動かしながら、整備に取り組んでいました。

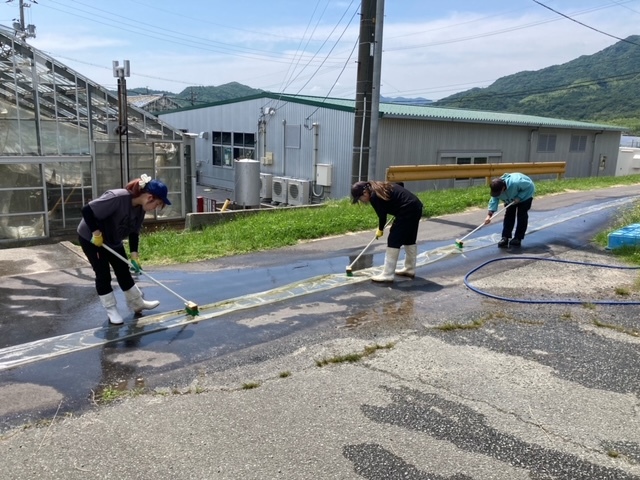

最後は洗車。車体に肥料が付着しているとそこから錆びるので、肥料が残らないように洗車が必要です。学生達は、肥料が残りやすい場所、高圧洗浄機の高圧水を掛けてはいけない場所などを教えてもらいながら、丁寧に洗車していました。

今回学んだことを、次は農大の田植機で実践し、より理解を深めましょう。

大豆の畝立て狭畦栽培に挑戦 6.7.26

土地利用学科2年生の一人が、大豆の畝立て狭畦栽培(きょうけいさいばい:播種の間隔を通常より狭くし、大豆の葉で早期に畝を覆い、雑草の発生を抑える栽培方法)をテーマにした経営プロジャクト学修(卒業論文)に取り組むこととしています。この栽培方法では大豆が過繁茂になる(葉が繁りすぎる)ため、通常の栽培よりも遅い7月22日(月)から23日(火)に、播種を行いました。

最初こそロータリー傾きや播種機の深さ設定に少し時間がかかりましたが、設定が済めばあとは速やかに、計画どおりに播種することができました。この日の為に、播種の間隔を試験場に学び、播種機の調整を入念に行ってきた成果でしょう。

試験のテーマは狭畦(1畝3条)ですが、今回は比較の為に通常の間隔(1畝2条)での播種も行いました。大豆の狭畦栽培は農大では初めての取組、どのような生育になるか楽しみです。

フレールモアで草刈り! 6.7.24

7月24日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、フレールモアを使って草刈りを行いました。

フレールモアとは、草刈りの道具の一つです。本校のフレールモアはトラクターに接続して使用するタイプのため、広い平坦地であればとても楽に草を刈ることができます。

この日は、2年生1名が職員に注意点を教わったのち、慎重にトラクターを操作して草を刈りました。農機メーカーへの就職を希望しているだけあって、一度操作したあとは、慣れた様子で刈り進み、30分ほどで1,500m2ほどのほ場を刈り終えました。

今後、このほ場では キャベツ、ハクサイやブロッコリーなどを栽培します。

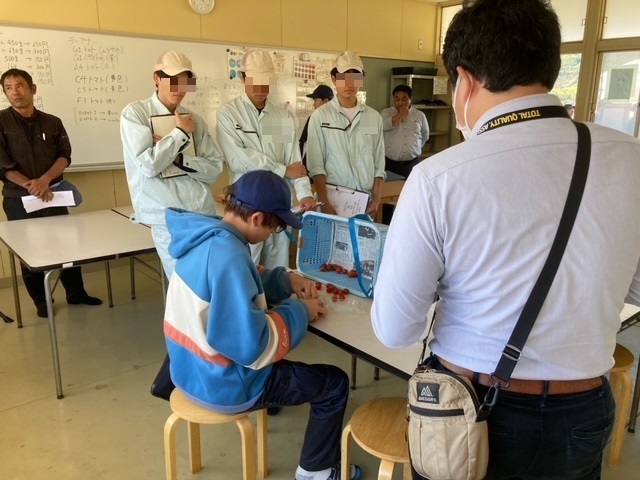

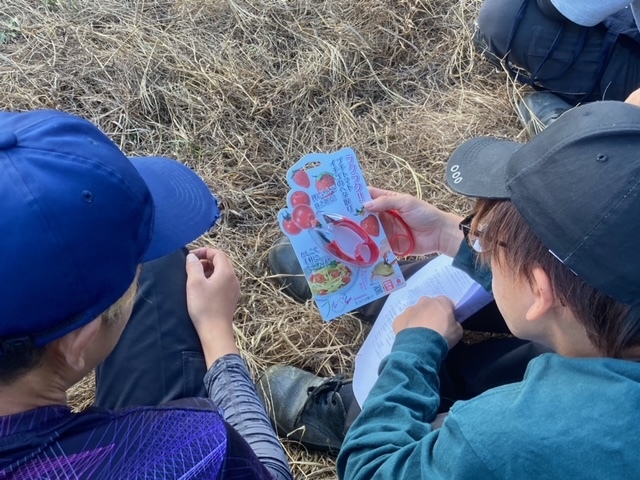

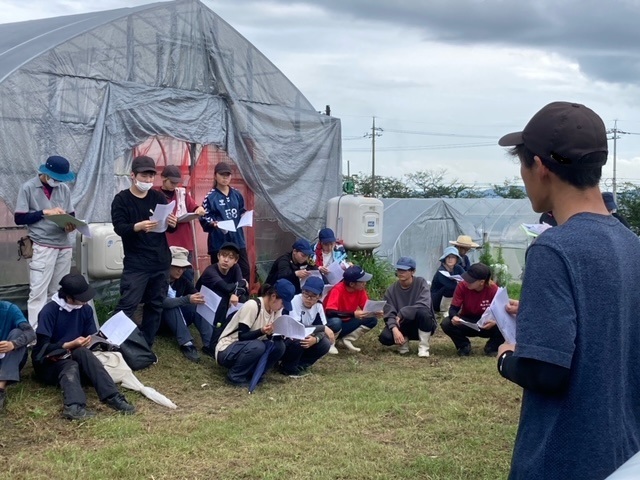

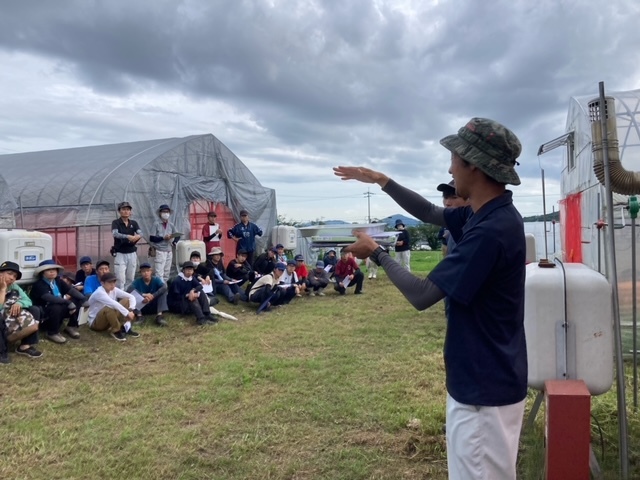

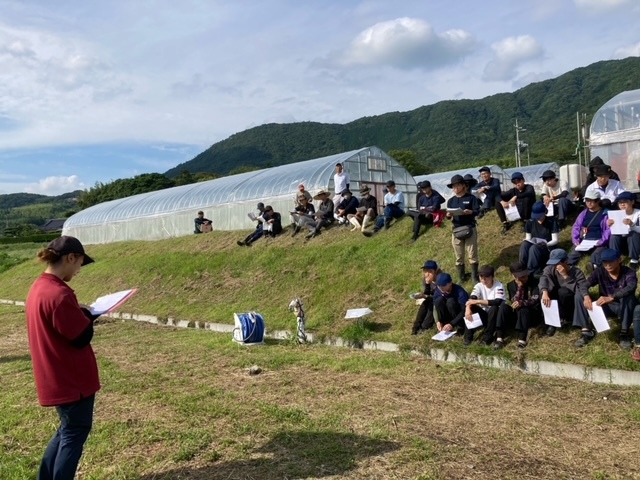

農大1年生が阿武萩地域の農業現場を見学! 6.7.23

7月23日(火)、本校の1年生が阿武萩地域の農業現場を見学しました。

最初に、農事組合法人うもれ木の郷を訪れ、法人経営の具体的取組について代表や卒業生からお話を聞きました。

次に、山口あぶトマト選果場を見学し、東京から移住就農された高橋さんからほ場にて自身のトマト栽培方法を聞きました。

続いて、千石台でのダイコン等の露地野菜の栽培の説明を受け、黒ボク土を初めて目にする学生も多く興味深々の様子でした。

最後に、水谷牧場では、約130頭の乳牛を前に酪農経営の実態を聞きました。

学生からは、農業現場の最前線を目にし、「また行きたい」、「また話を聞きたい」という声が多く聞かれました。

農大では今後も関係者の協力のもと、学生が県農業への理解を深める取組を行っていきます。

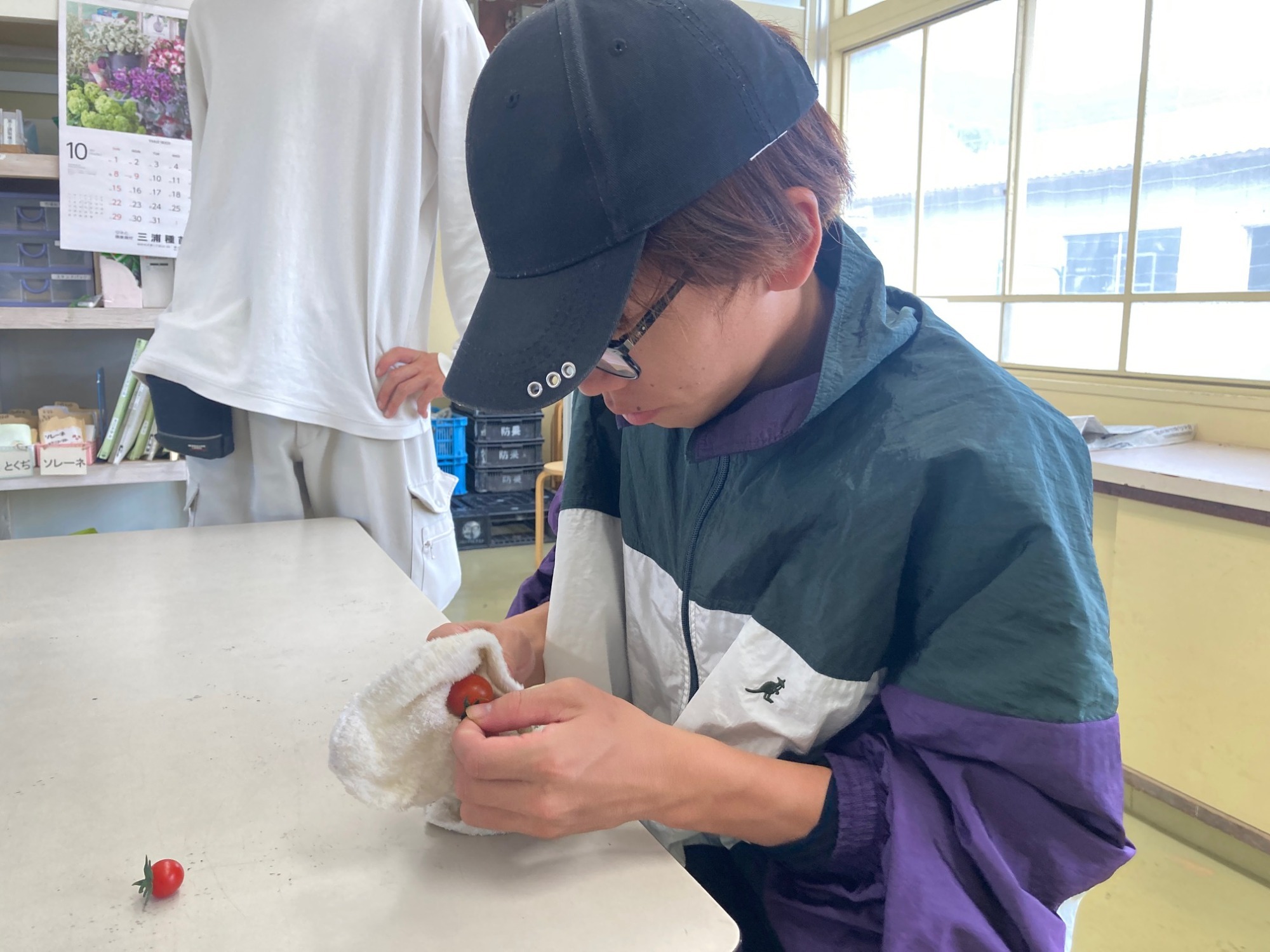

経営プロジェクト中間発表会(第4回目)を行いました!

6.7.18

7月18日(木)、園芸学科では、第4回目の中間発表を行いました。今回は、『ミニトマト栽培における台木の違いや高接ぎ木法が青枯病の発生や生育、収量に及ぼす影響について』と題して、担当した2年生が説明しました。

トマト、ミニトマト、ナスなどは、青枯病と呼ばれる細菌が原因の土壌病害により、大きな被害を受けます。

この課題では、青枯病を予防する目的で、2種類の接ぎ木法と2種類の台木を組み合わせ、4つの調査区を作りました。なお、接ぎ木法のうち、高接ぎ木法は、山口県農林総合技術センターで開発した技術です。

担当した学生は、事前に一生懸命調べて、職員からの質問にもしっかり答えていました。担当している職員からも、わかりやすい補足があり、充実した内容になりました。

次回は、7月23日(火)に開催予定です。

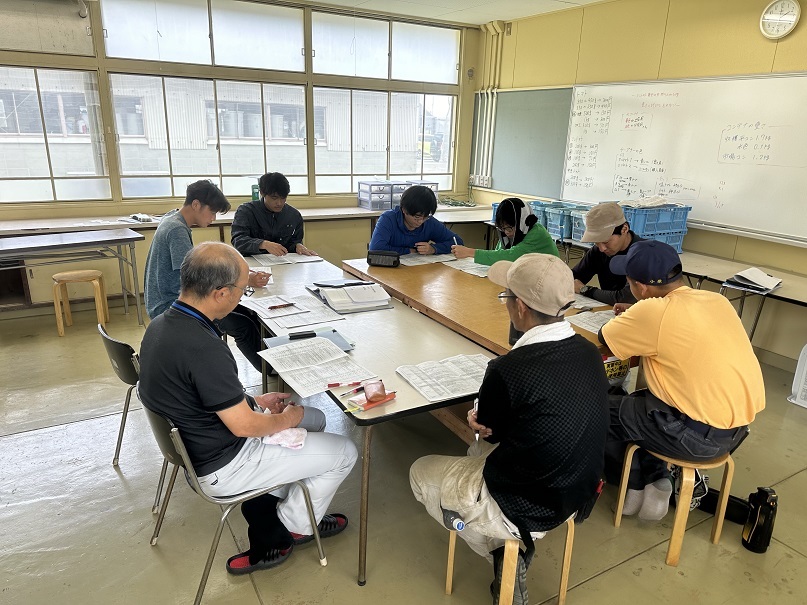

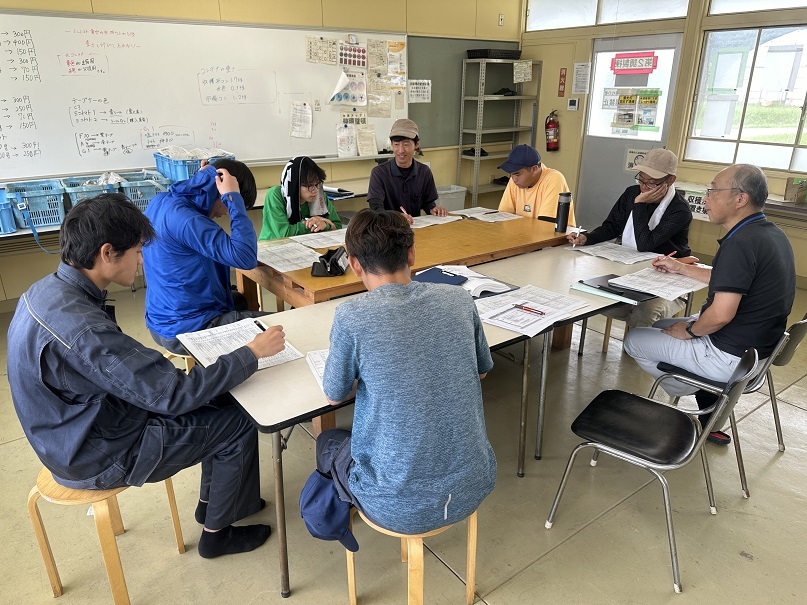

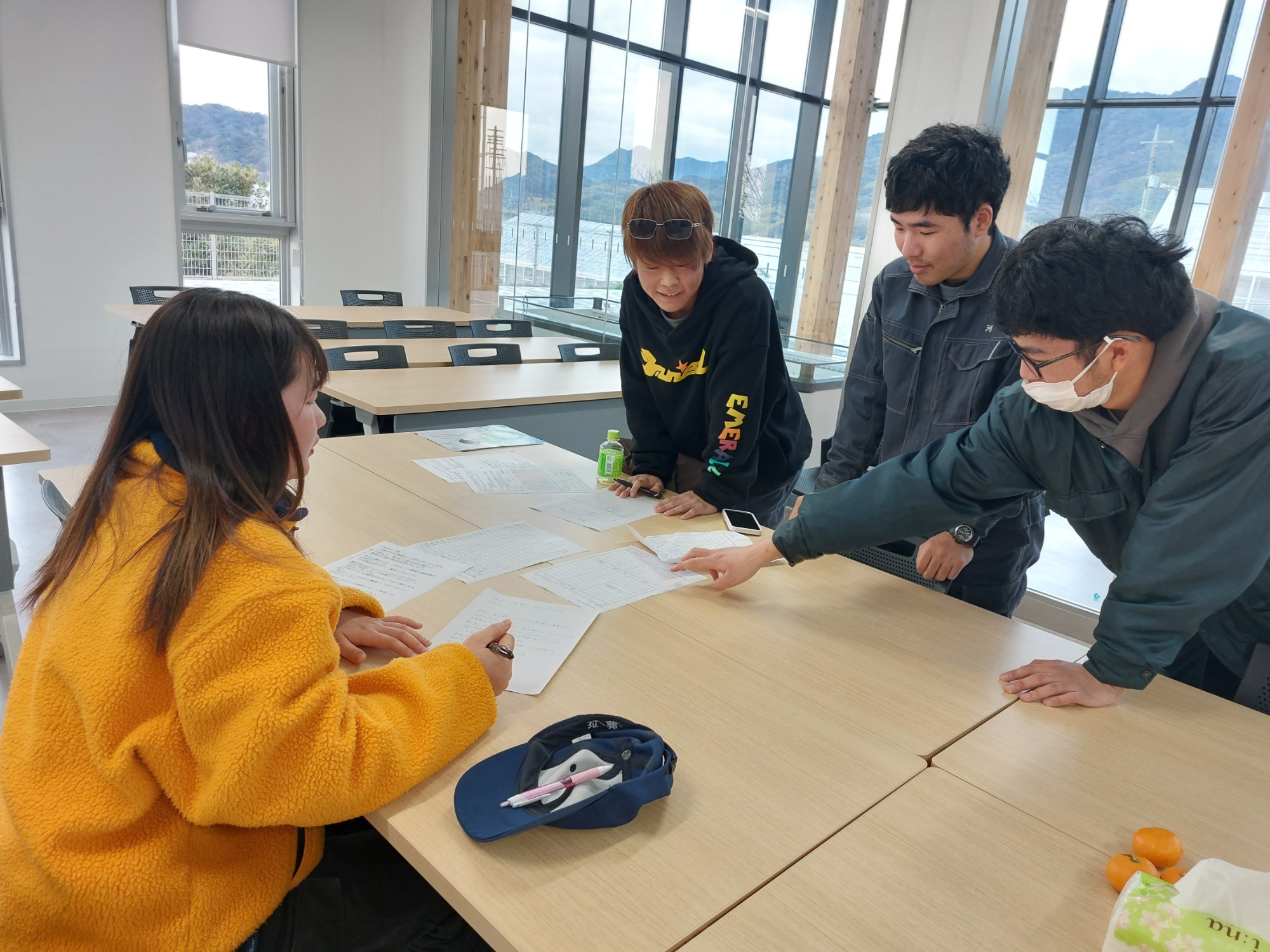

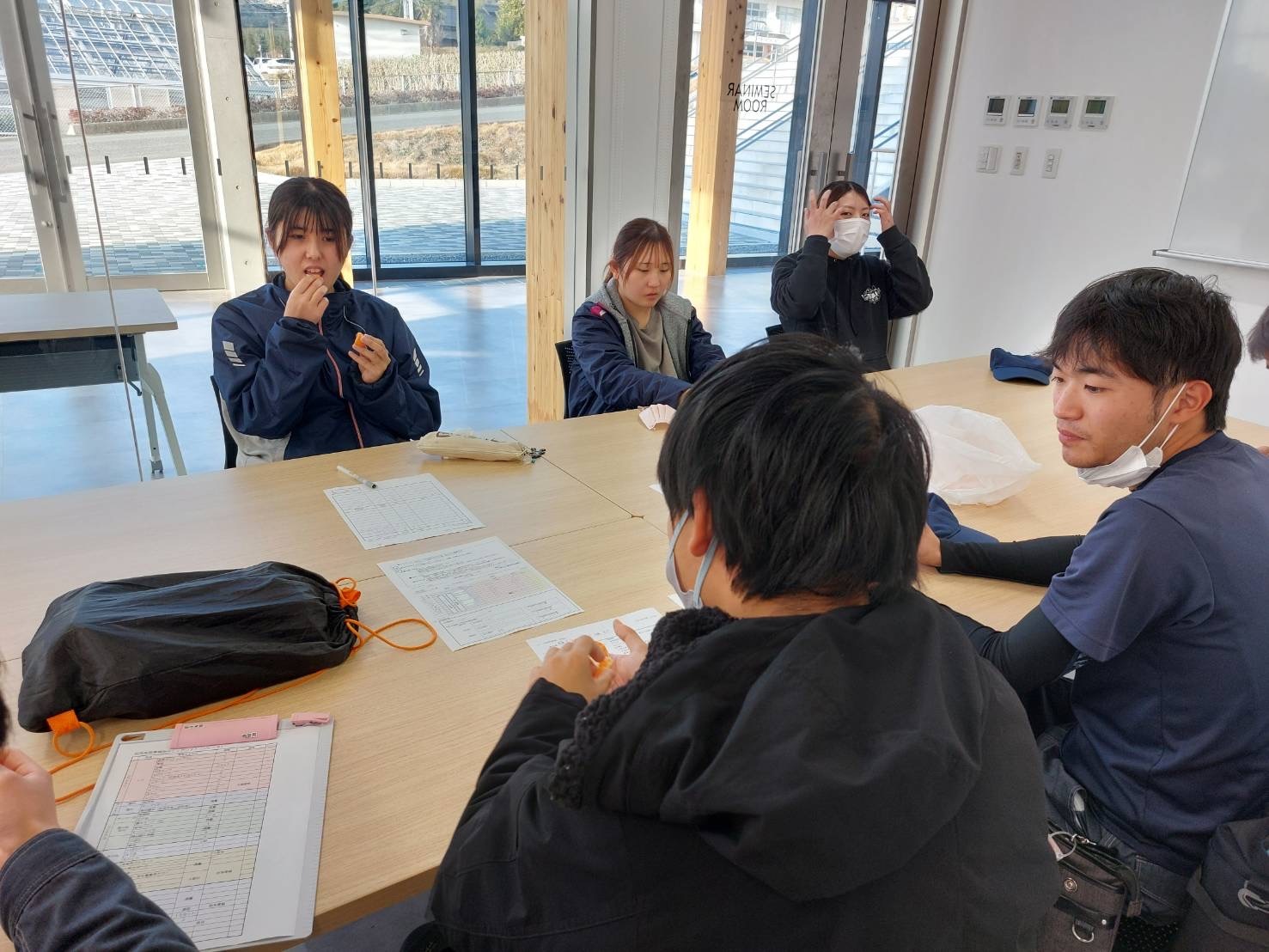

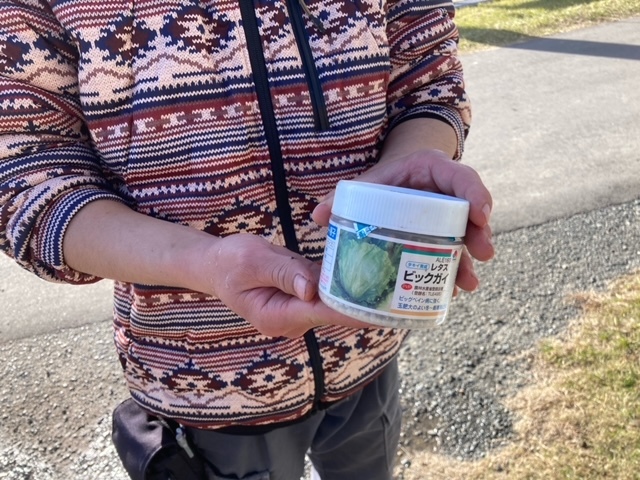

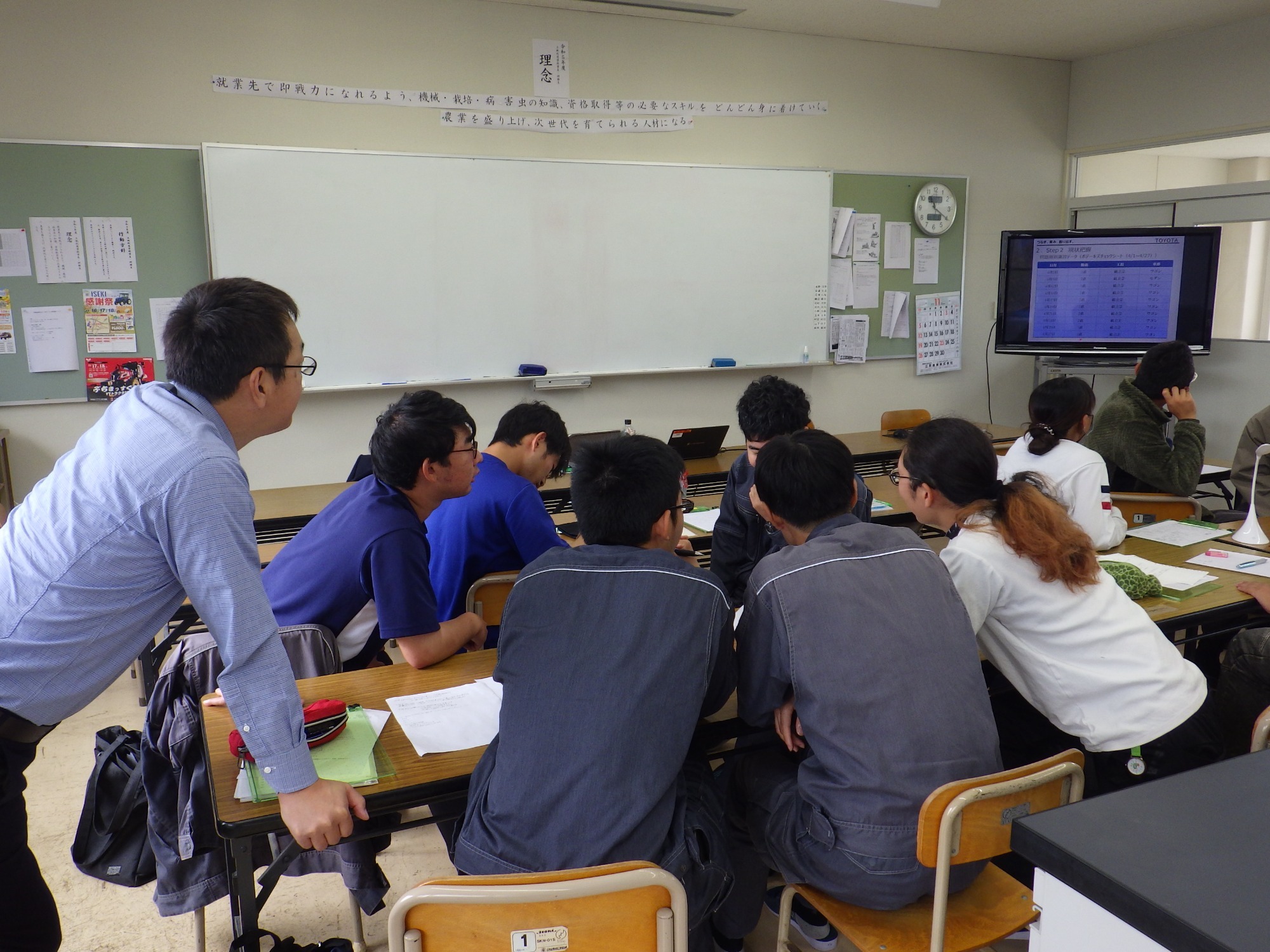

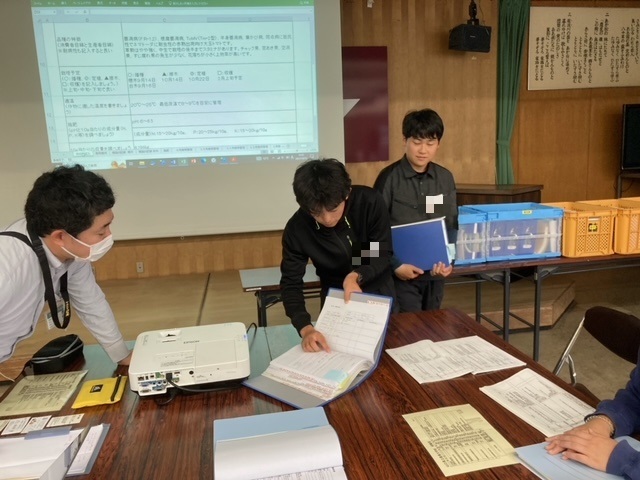

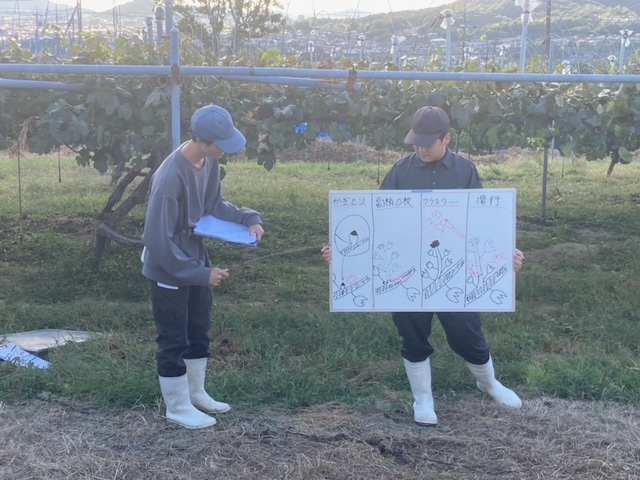

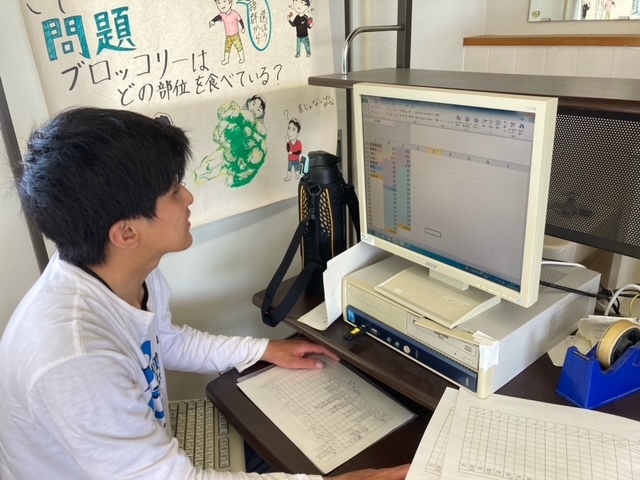

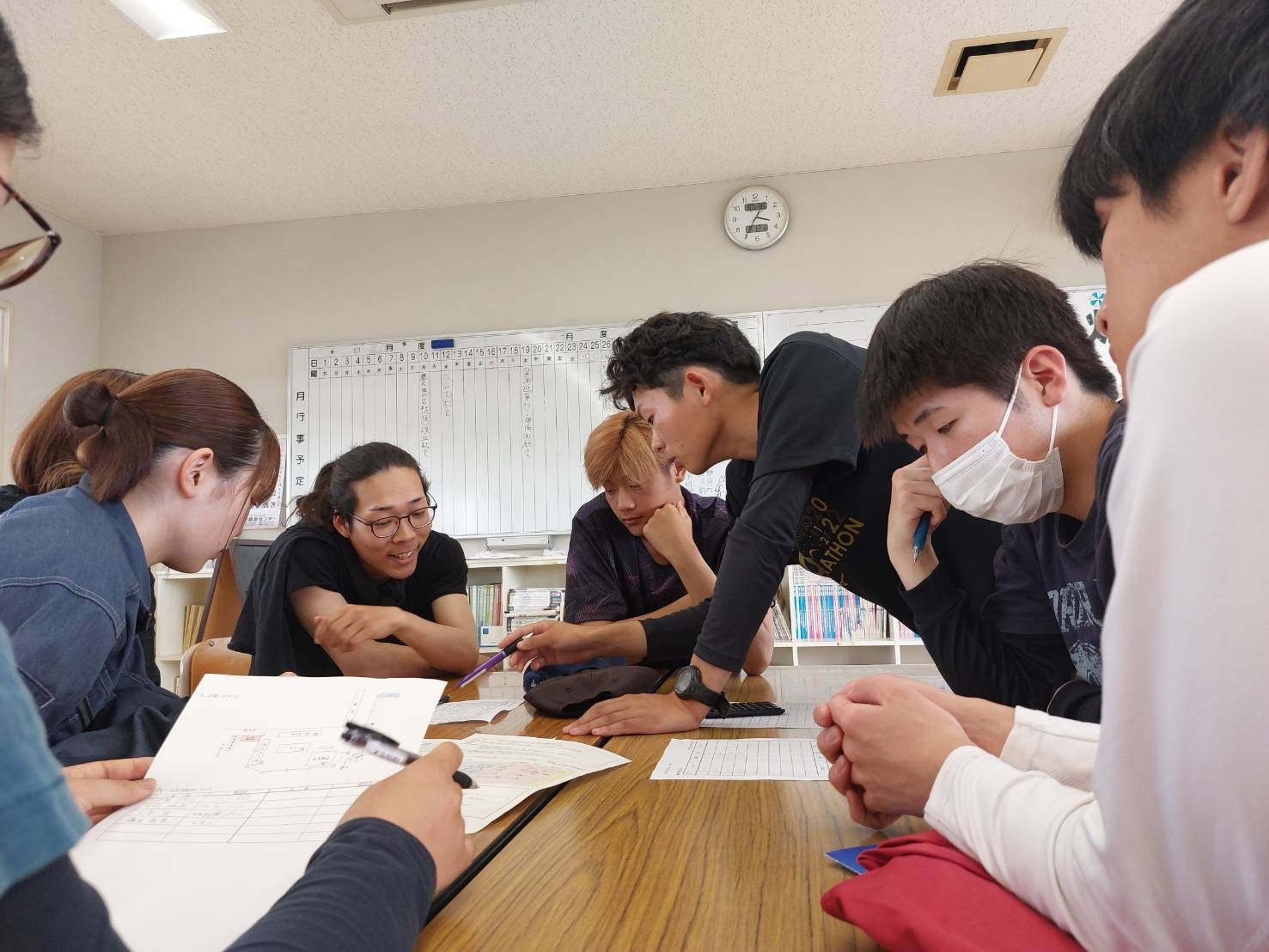

野菜経営コースでリスク評価を行いました! 6.7.17

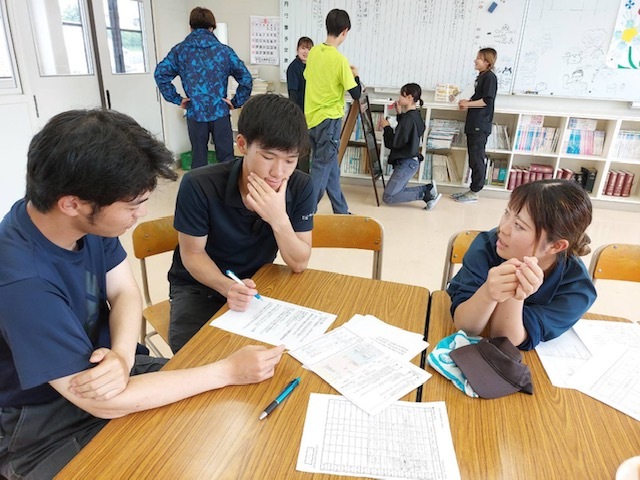

7月17日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、リスク評価を行いました。

リスク評価とは、栽培や出荷調製に際して、どのようなリスクがあるか、そのリスクはどの程度の重大性と頻度で発生しうるか、どんな対策をしたらよいかを話し合うものです。

野菜経営コースでは2018年から取り組んでおり、今年で10回目になります。JGAP認証を受けているトマト・ミニトマトについて、約150項目のリスクについて、毎年点検しています。

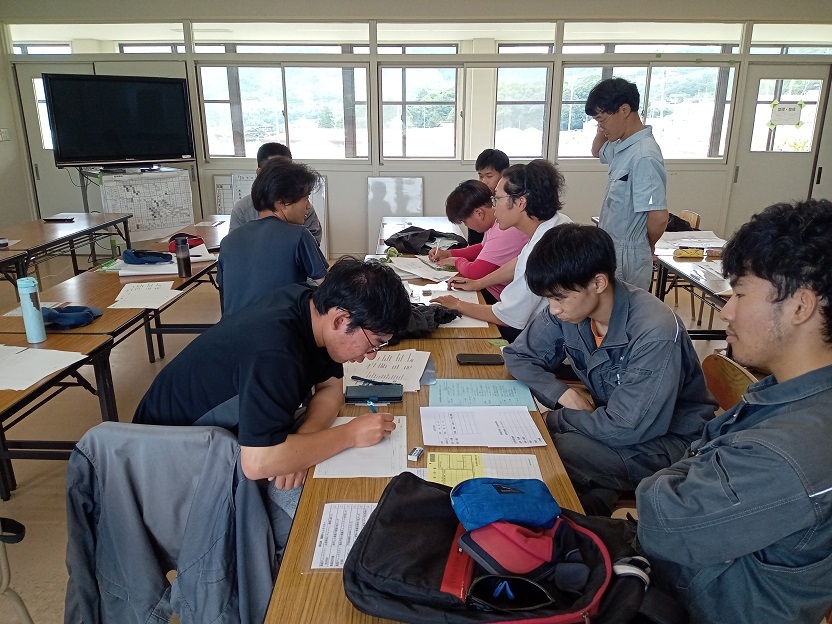

この日は、1年生3人、2年生2人、社会人研修生1人が、点検項目の内、約80項目について評価を行いました。2年生は経験を積んだだけあって、「これはできている」「これは検討中」などと的確に分類していました。

今後、残りの約70項目について点検します。

ドローンの操作も上手くなりました! 6.7.19

土地利用学科の1年生と研修生が5月7日からドローンの操作練習を始めて、はや2か月。最後の講習が7月17日(水)に行われました。最後の課題は、「円形飛行」と「八ノ字飛行」。地面に置かれた印の上をなぞって、きれいに円形を描くようにドローンを飛ばさなければなりません。コントローラーの操作も、前進、横移動、旋回の3要素が必要となります。

この円形飛行、毎年学生が苦労する難題ですが、今年はどうでしょうか・・・ ドローンの動きがカク、カクとなったり、勢い余って指定の円から大きくはみ出てしまったり。学生達は、講師から操作のポイントを教えてもらいながら、真剣(楽しそう)な表情で、コントローラーのスティックを慎重に、慎重に、操作していました。

さて、2年生になれば、ドローンの現場活用に向けた講習が待っています。それまで、自主練習しながら操作技術を維持しておきましょう。

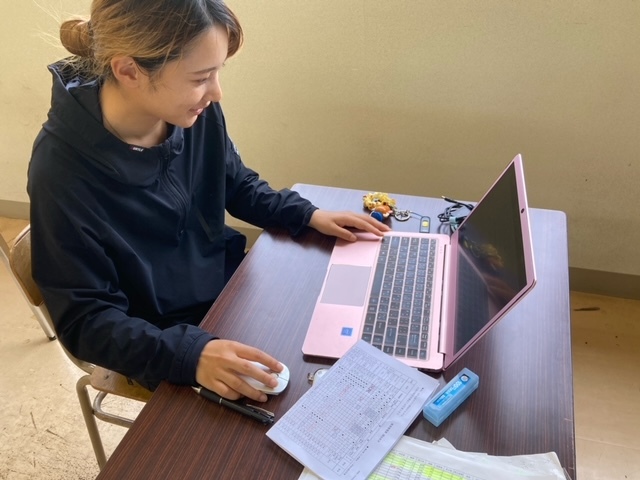

トヨタ生産方式で標準作業要領書の作成を学ぶ 6.7.17

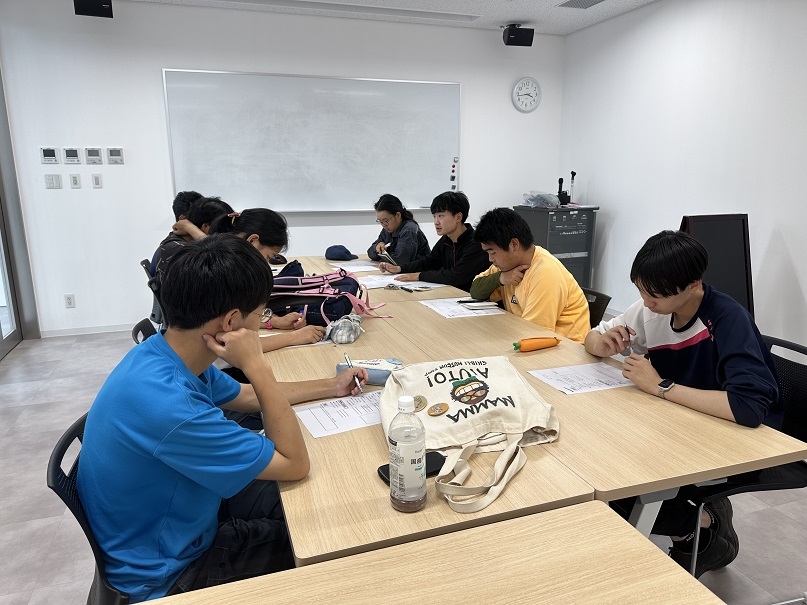

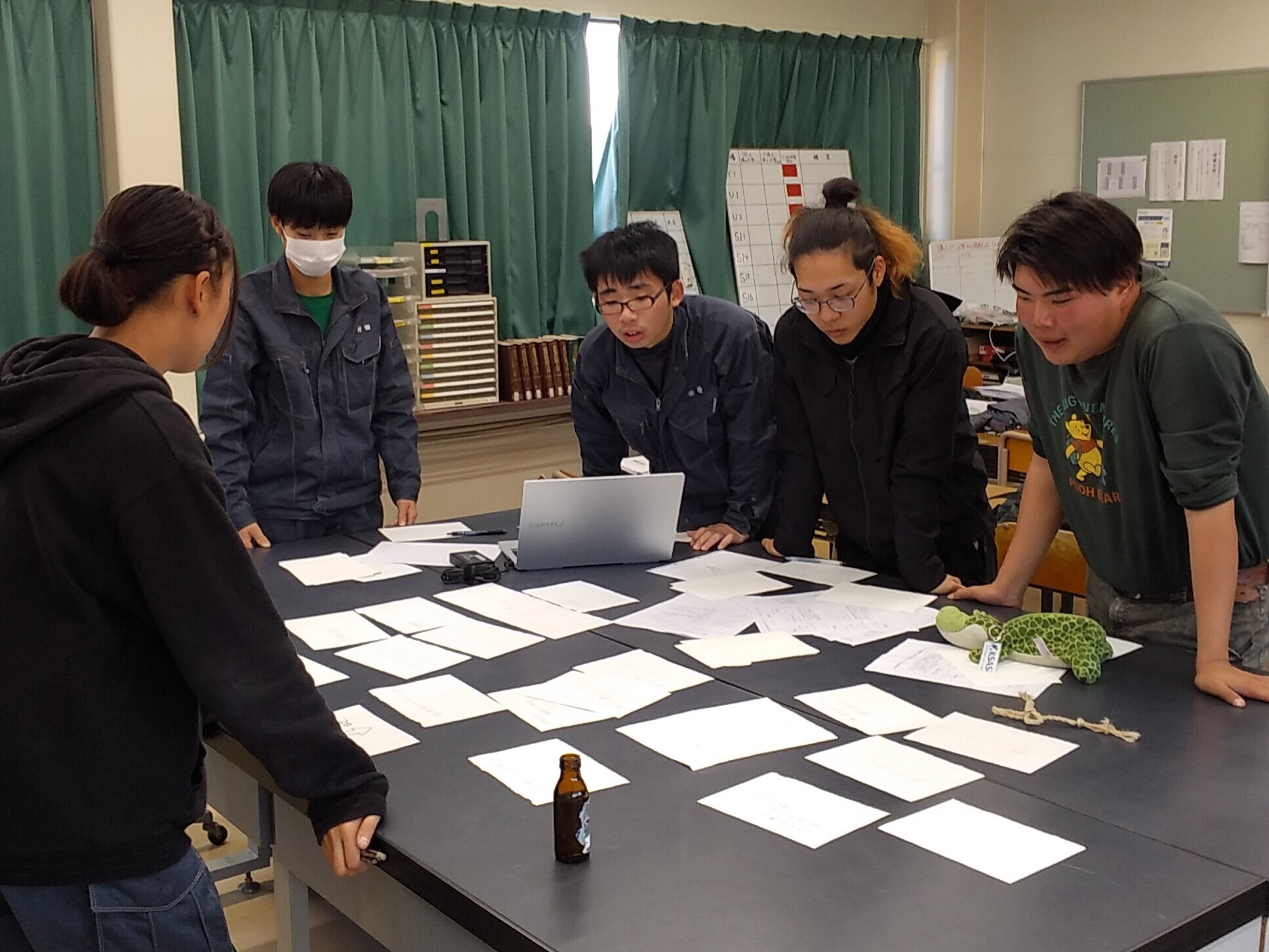

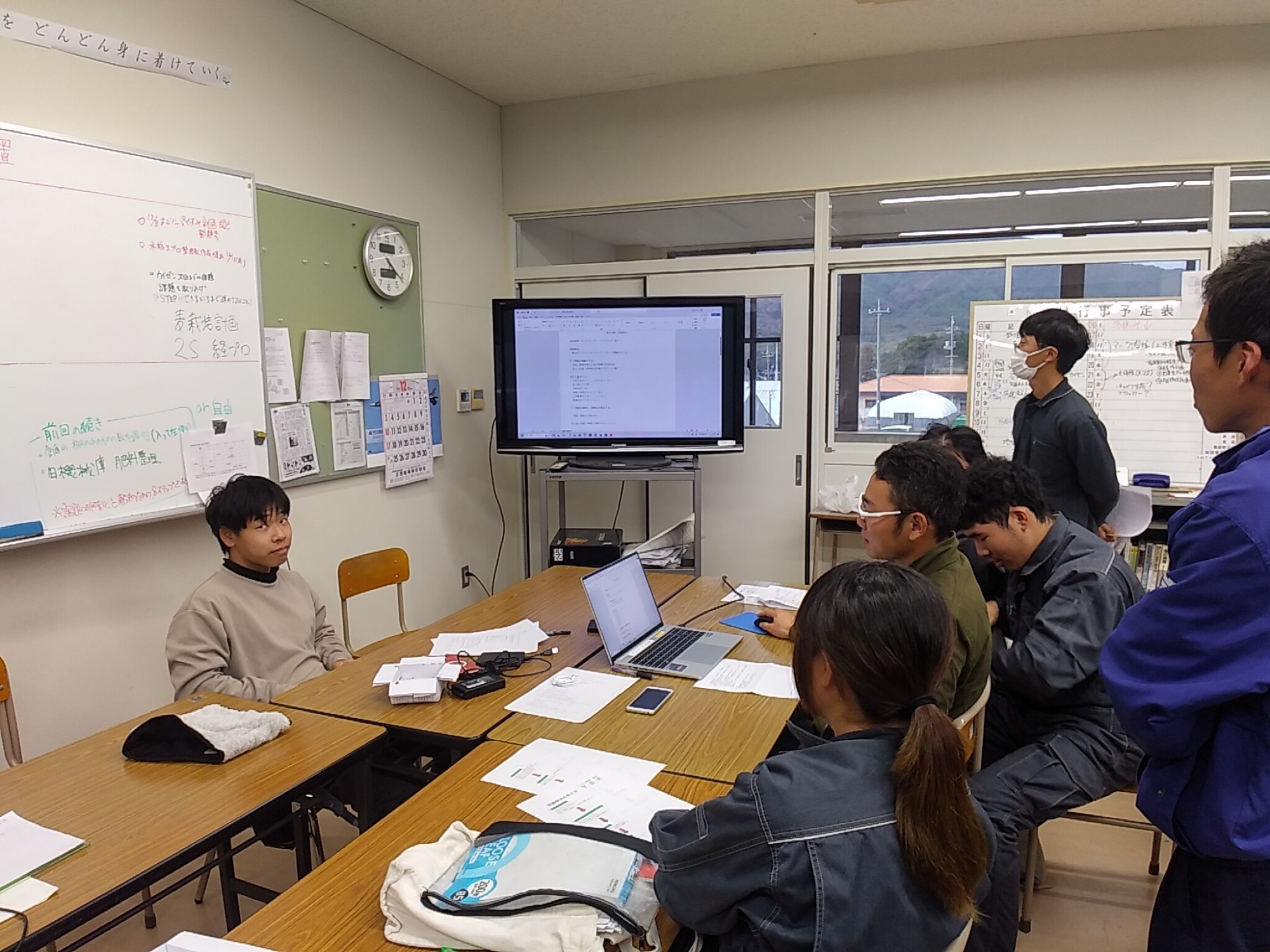

7月17日(水)、土地利用学科2年生は、2回目のトヨタ生産方式の講義がありました。今回のテーマは、「標準作業要領書の作成」です。

農業大学校では、様々な実習を行います。いろいろな機械も使います。一方で、学生は2年で卒業し、職員も数年で異動します。作業や操作の標準的な手順を、詳しく、わかりやすく記載した「標準作業要領書」は、まさに農大の継続的な学習に必要不可欠なものと言えるでしょう。

学生達は、「何の」標準作業要領書を作成するかテーマを出し合い、次に優先順位をつけ、18テーマ(3班×6テーマ)の標準作業要領書を作成することにしました。講義の後半では早速作成に着手。これから年末にかけて、どんどん作成していく予定です。

さて、講義の最後は、全員で紙飛行機を折りました。次回の「紙飛行機演習」に向けた準備とのこと。・・・紙飛行機演習? 果たしてどのような演習なのか、乞うご期待。

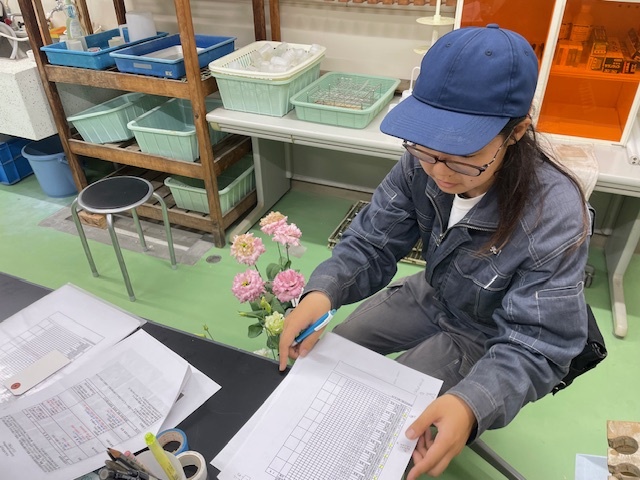

トルコギキョウの花もち調査を行いました! 6.7.16

7月16日(火曜日)、園芸学科花き経営コースでは、経営プロジェクト「トルコギキョウの仕立て方の違いが収支に与える影響」の一環で、花もち調査を行いました。

このプロジェクトでは、1本の茎から多数の花をつける従来の育て方と、1本の茎に1つだけ花をつける育て方を試し、花市場での単価や品質を調査・比較します。

この日は、職員の指導の下、担当の2年生が花の開き具合や花弁の変色の程度などを調査しました。

新しい方法がどのように評価されるのか、今からとても楽しみです。

うんしゅうみかんのマルチを移設しました! 6.7.17

7月17日(木)、園芸学科果樹経営コースでは、うんしゅうみかんのマルチを移設しました。

果樹経営コースでは、うんしゅうみかんの樹別交互結実栽培に取り組んでいます。昨年着果させた樹は、今年は着果させずに休ませます。逆に、昨年休ませた樹は、今年1.5~2倍量を着果させます。このため、昨年着果させた樹の下に敷いたマルチを、今年着果させる樹の下に移設する必要があります。

この日は、1年生1人、2年生1人、社会人研修生2人と職員で、今年マルチを敷く樹の下の雑草除去、昨年敷いたマルチの除去、移設を行いました。皆一生懸命取り組み、夕方までに何とか終わりました。

このマルチを被覆したうんしゅうみかんは、1月中旬ごろから市内外の3か所の直売所等に出荷されます。もう少しお待ちください。

全国トップレベルの技術を勉強しました! 6.7.17

7月17日(水)、全国トップレベルの技術に触れて、本校での学修を一層高めるため、畜産学科1年生5名が、全国大会で数々の受賞歴がある株式会社福嶋牧場を訪問しました。

会長や社長から、肥育牛のつくり方や牛に対する敬意や経営の在り方、技術に対する考え方に加え、畜産経営者としての心構え等について幅広く御指導いただきました。

また、牛舎では、出荷が近い肥育牛を見るだけでなく、肉の張り方が分かるよう直に触らせていただきました。

学生達は、全国トップレベルの肥育牛に直接触れ、目標の姿を具体的にイメージできた様子でした。今後、本校での日々の肥育や子牛生産に生かされることを期待します!

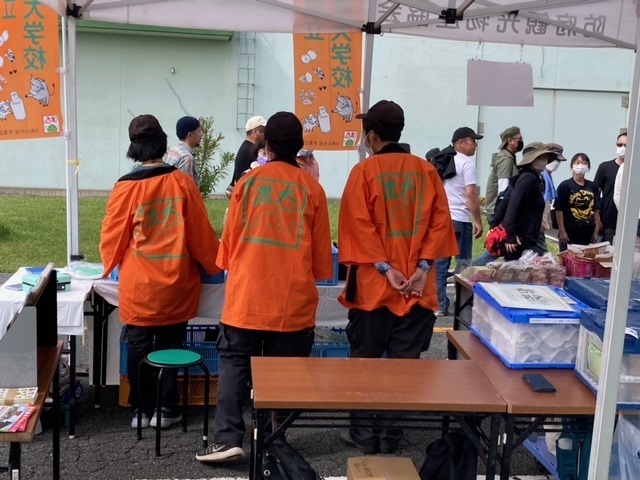

令和6年度第2回短期入門研修を開催しました! 6.7.12

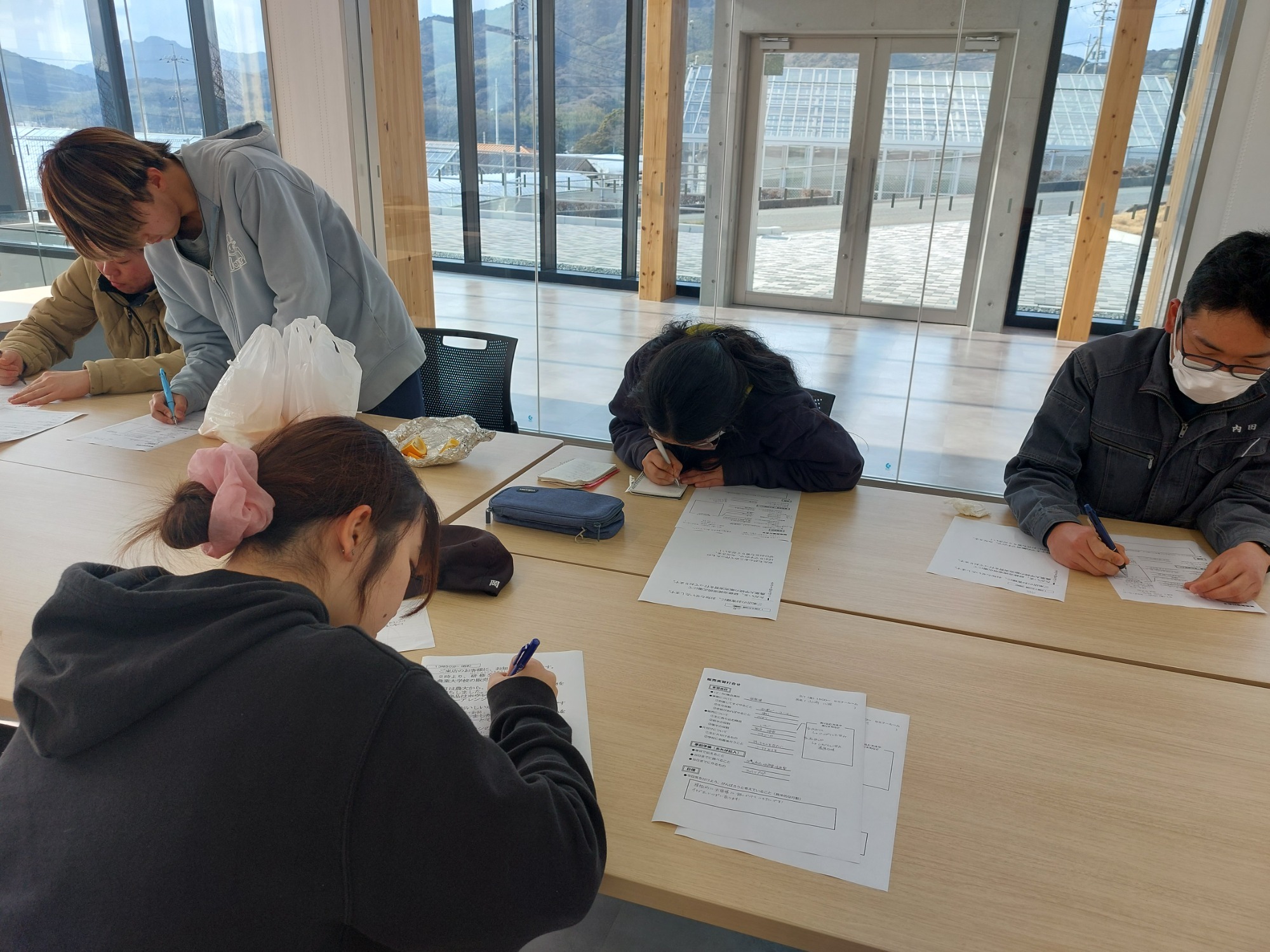

やまぐち就農支援塾では、新たに農業を始めようとする方(就農)や農業法人への就業に興味のある方を対象とした研修会を7月9日から11日にかけて実施しました。

受講者は、暑い中、農作業実習に精力的に取り組むとともに、就農・就業に向けた担い手養成研修生からの助言を熱心に聞いておられました。また、「今後、他の研修を受講してみたい」との声も聞かれ、今後に向けて有意義な時間となったようです。

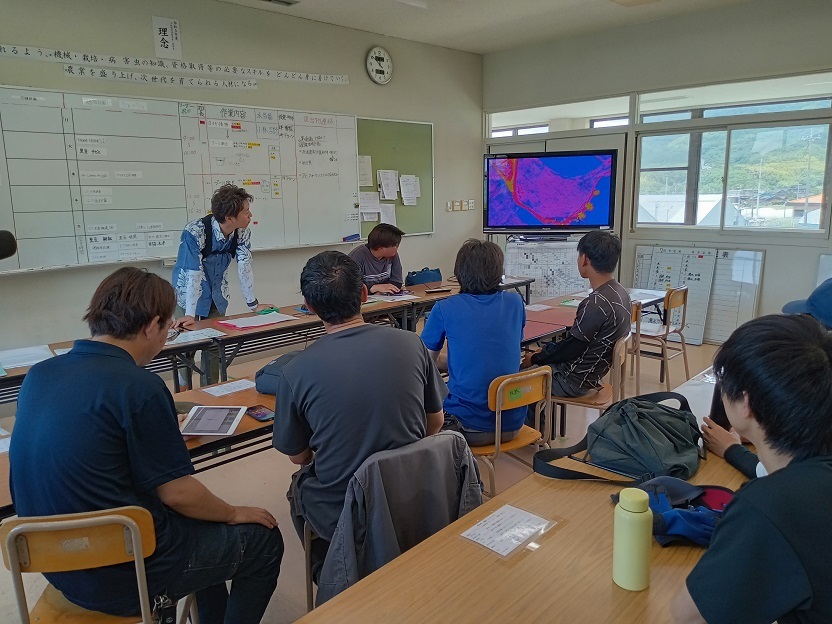

土地利用学科、リモートセンシングに挑戦してみた 6.7.12

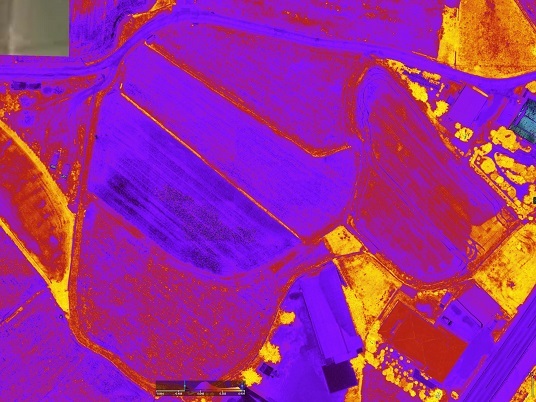

土地利用学科2年生のドローン講義、7月8日(月)のテーマは「リモートセンシング(離れた場所からの診断)」です。使うドローンも、特殊なカメラ(レンズが6つ)付き。

まずは、カメラの仕組みやリモートセンシングの概要についての講義。なかなか難しい講義でしたが、少しは理解できたでしょうか?

講義の次は、ドローンの自動航行(人が操作せずに自動で飛行させる)の準備。飛ばす範囲、ルート、高度などを、タブレット端末を使ってプログラムしました。こういうのは結構楽しそうですね。残念ながら今回は風が強く、ドローンは飛ばせませんでした。

そして最後は画像解析。事前に講師が撮影したセンシング画像を見ながら圃場を巡回し、実際の生育を見ながら、センシング画像の色が意味するところを全員で考えました。

今後も定期的に撮影し、各圃場の生育の違いや過去との比較なども行ってみる予定です。

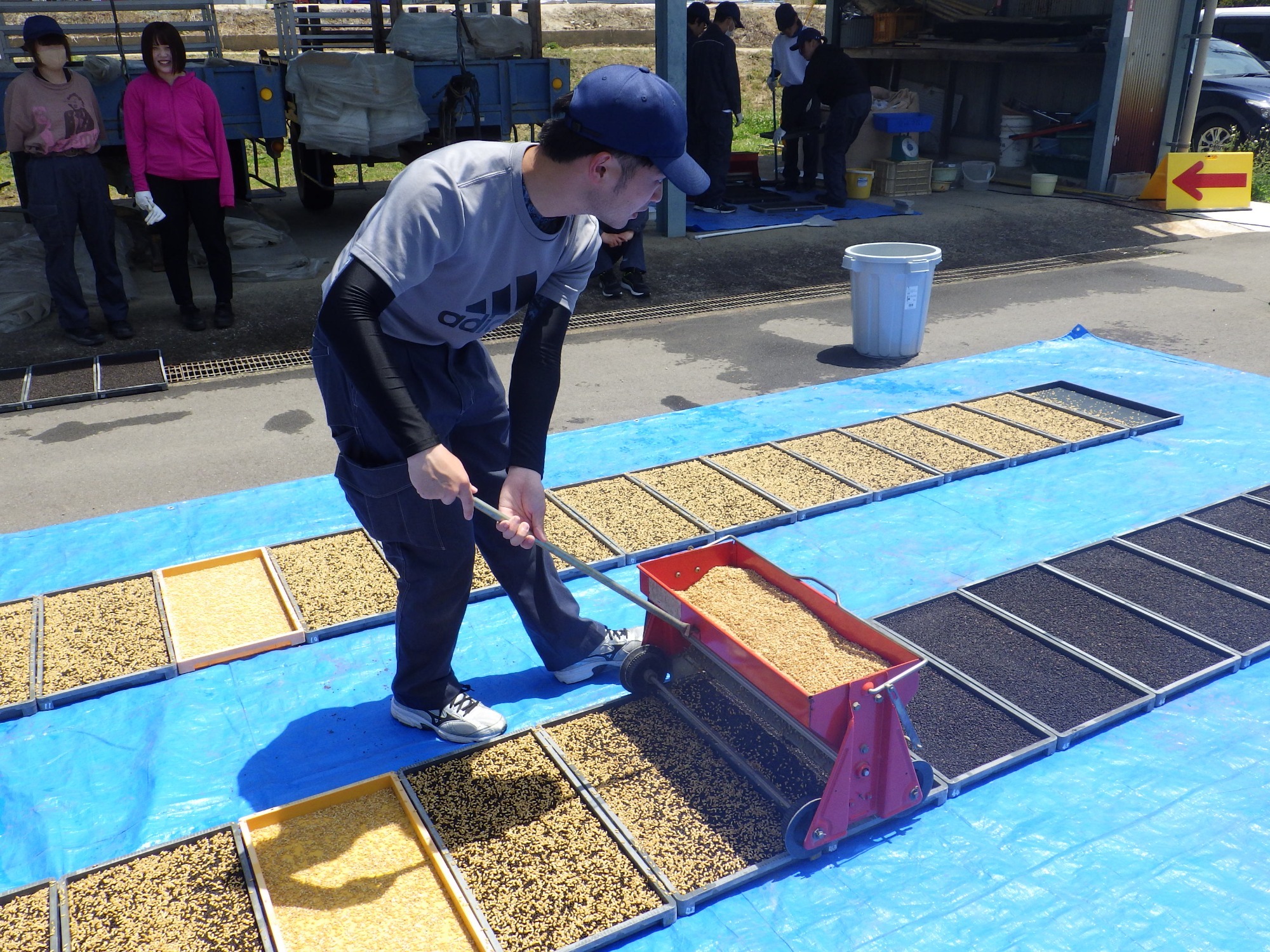

1haの田んぼで田植えに挑戦だ! 6.7.12

土地利用学科の1年生が、7月3日から5日にかけて、防府市内の農業法人(株)ファーム大道の指導のもと、大道干拓の1.1ha圃場(4圃場・合計4.5ha)で田植え実習をさせてもらいました。1.1haって、想像できますか? 野球場のフェアグラウンドと同じ広さです! 土地利用学科がいつも実習している圃場の平均面積が12aなので、その10倍ですね!

これまで連日雨だったのが、田植え日になった途端に良い天気。学生や研修生達は、日差しと水面の照り返しで顔を真っ赤にしながら、ひたすら田植えを行いました。最初こそ苗や機械のトラブルで苦戦しましたが、2日目からは順調に作業も進み、計画どおり3日間で4.5haを植え切りました。今年の1年生もよく頑張りました!

ナス出荷中!!! 6.7.11

園芸学科野菜経営コースでは現在、ナスの収穫・調製・出荷にいそしんでいます。学生と社会人研修生は、朝早くに起きて収穫・調製しています。

学生たちのきめ細やかな管理で、今年も大ぶりでツヤのある外観の立派なナスを作ることができました。お味噌汁、麻婆茄子、煮びたしや揚げびたし、漬物、夏野菜のカレーの具材、鶏肉と一緒に照り焼きにするなどなど、様々な調理ができる野菜です。

農業大学校のナスは、防府市内や近辺の直売所で販売しています。ぜひご賞味ください!

ナスの経営プロジェクトで調査しています! 6.7.11

園芸学科野菜経営コースでは「露地ナス栽培における土着天敵の活用」と題して、経営プロジェクトを実施しています。ナスを加害するアザミウマ類の天敵であるタバコカスミカメやヒメハナカメムシを増やすため、ゴマやブルーサルビアをナスの近くに植えました。現在、ほ場での調査では、これらの天敵が定着し始めています。

この日は、担当の2年生が1年生と一緒に加害程度や奇形の有無などを調査しました。

今後、1月には発表し、3月には報告書として取りまとめることになっています。良い結果になることを期待しています!

カーネーションの摘心をしました! 6.7.11

7月11日、園芸学科花き経営コースでは、カーネーションの摘心をしました。カーネーションは、芽の先端を摘み取る(摘心)ことで、わき芽が増え、1株から何本も収穫することができます。

この日、担当の1年生が約2,000本のカーネーションを、職員と一緒に摘心していきました。ずっと同じ姿勢で同じ作業をしなければならず、集中力と持続力が必要な作業ですが、一生懸命取り組んでいました。

このカーネーションは、早い品種は10月中旬ごろから来年の母の日前にかけて出荷する予定です。

花き推進大会に参加しました! 6.7.5

7月5日、園芸学科花き経営コースは、令和6年度山口県花き推進大会に参加しました。

大会では、各種表彰のあと、日本一の花きの取引量・取引額を誇る株式会社大田花きから講師を招き、今後の展望と山口県の花き生産者への提言がありました。また、株式会社山口県中央花市場に就職した本校OGがデモンストレーションを行いました。

学生たちは、一生懸命メモを取り、事後のレポートはびっしりと字で埋め尽くされていました。

園芸学科では今後も、こうした大会等にも積極的に参加していきます。

「長州黒かしわ」PRイベントに参加しました! 6.7.12

7月12日(金)、山口市内のホテルで開催された山口県産オリジナル地鶏「長州黒かしわ」のGI登録※を契機としたPRイベントに、畜産学科1年生5名が出席しました。

イベントでは、GI登録の経緯や「長州黒かしわ」の説明があった後、ホテルの料理長が考案した「長州黒かしわ」を使った料理を試食しました。

畜産学科では、生乳や牛肉の生産に関する学修を行っていますが、同じ畜産物を生産する立場として、安心・安全な畜産物の生産だけでなく、ブランド保護や消費者へのPRも大切であることを学びました。

今後、参加した学生が消費者を意識した家畜の飼養管理や畜産物の生産に一層磨きをかけていくことを期待します!

※GI登録

その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、国が地域の知的財産として保護する制度(地理的表示保護制度)

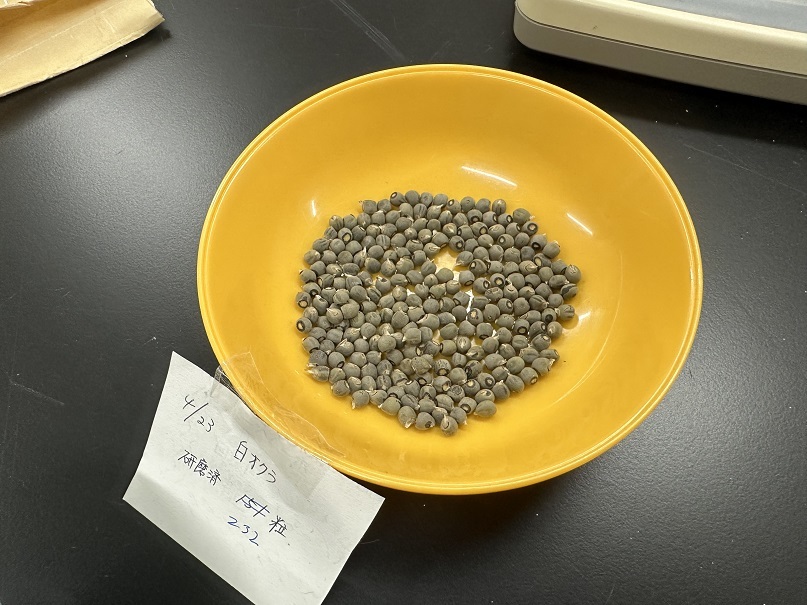

長門白オクラを出荷します! 6.7.11

7月11日、園芸学科野菜経営コースでは、長門白オクラの収穫・調製・出荷を行いました。

長門白オクラは、山口県長門地域で古くから栽培されてきた山口県の伝統野菜です。今年は、発芽率の向上のため、金属製のやすりで種皮を削り浸水して播種するなど、1年生を中心に様々な工夫をして栽培してきました。ようやく収穫・出荷とあって、喜びもひとしおです。

この日、担当の1年生は、2年生と一緒に夕方収穫し、大きさをそろえて袋詰めしました。

防府市内及び近隣の直売所で販売していますので、是非ご賞味ください。

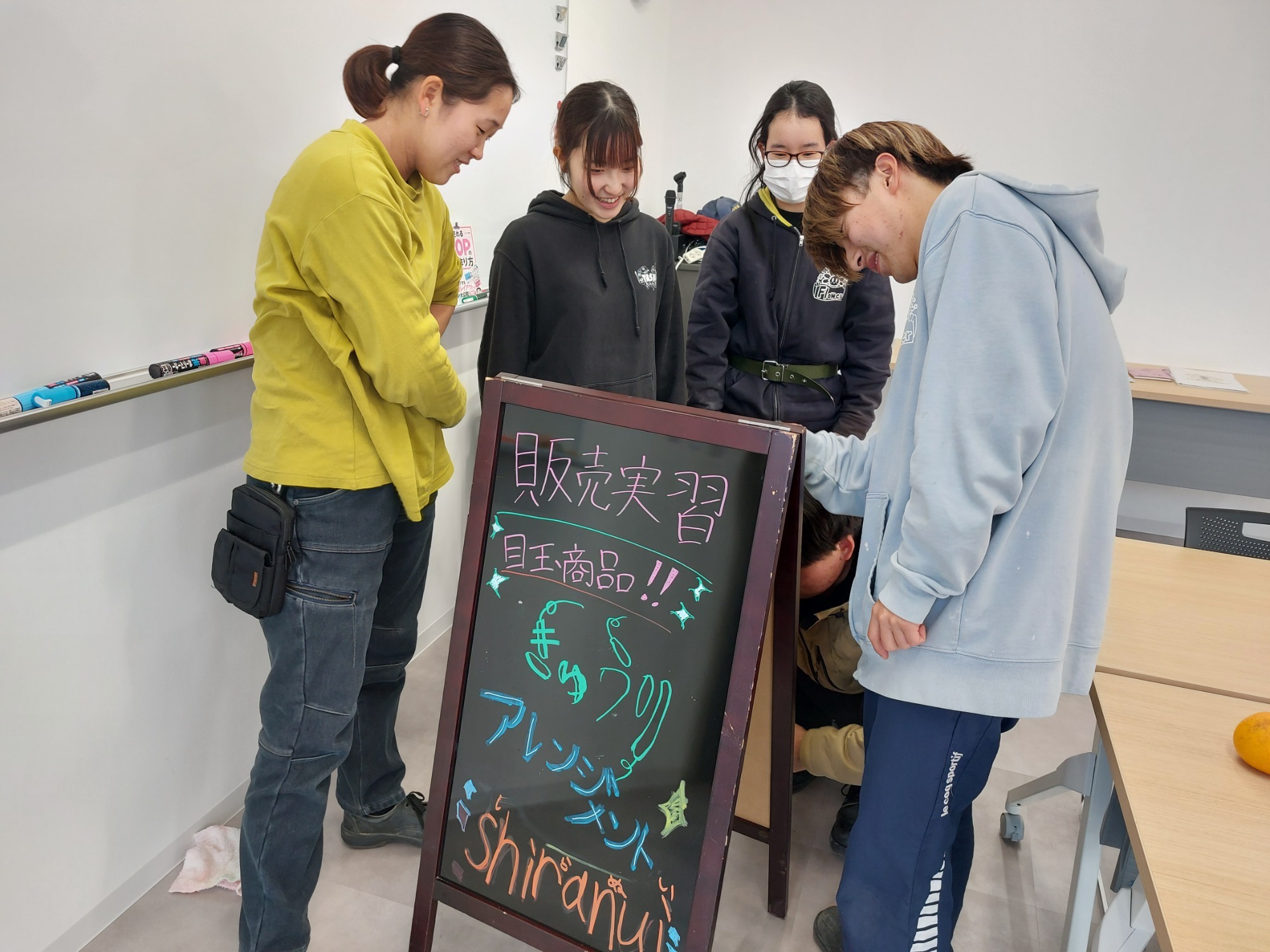

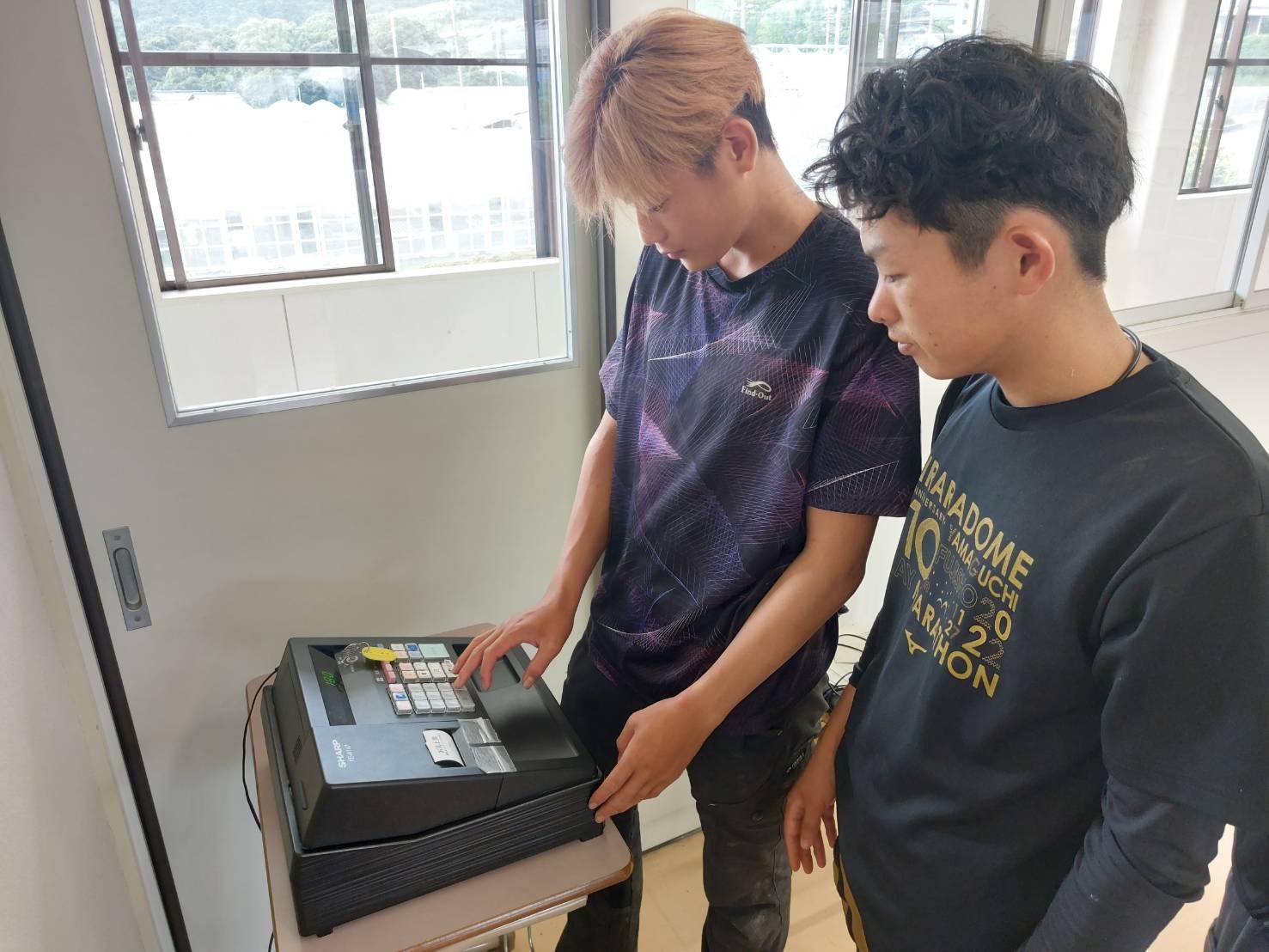

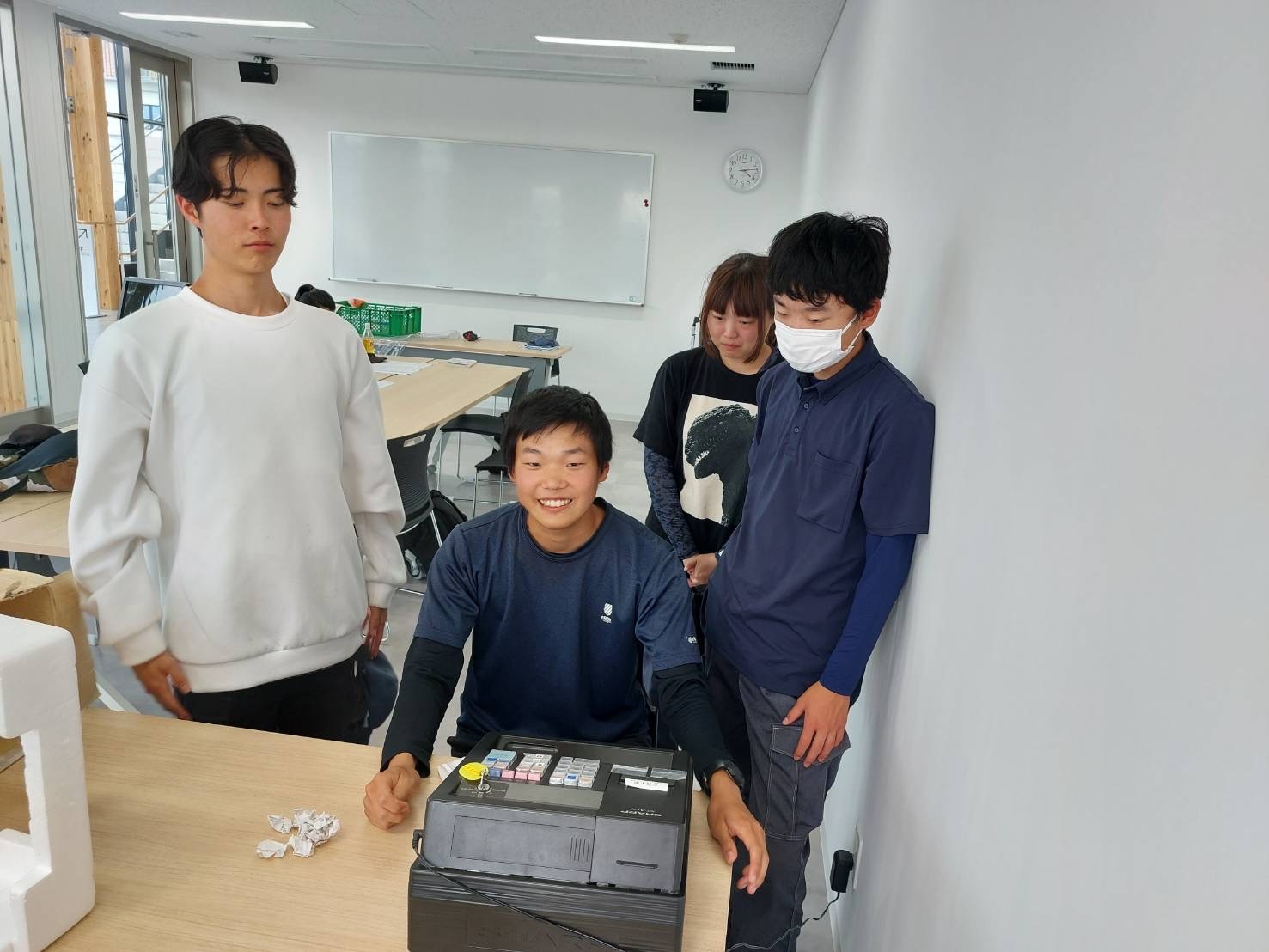

販売実践演習の打ち合わせをしました! 6.7.11

7月11日(木)、2年生・1年生各4名の合計8名で、17日(水)に防府市まちの駅うめてらすで行う販売実践演習の打ち合わせを行いました。

今回、主な出荷物はナスということで、ナスを使った料理をそれぞれが考えてお客様に提案することになりました。

7月17日(水)午後2時から3時30分ごろまで、防府市まちの駅うめてらすで販売実践演習を開催しますので、お誘いあわせの上、ご来店ください!

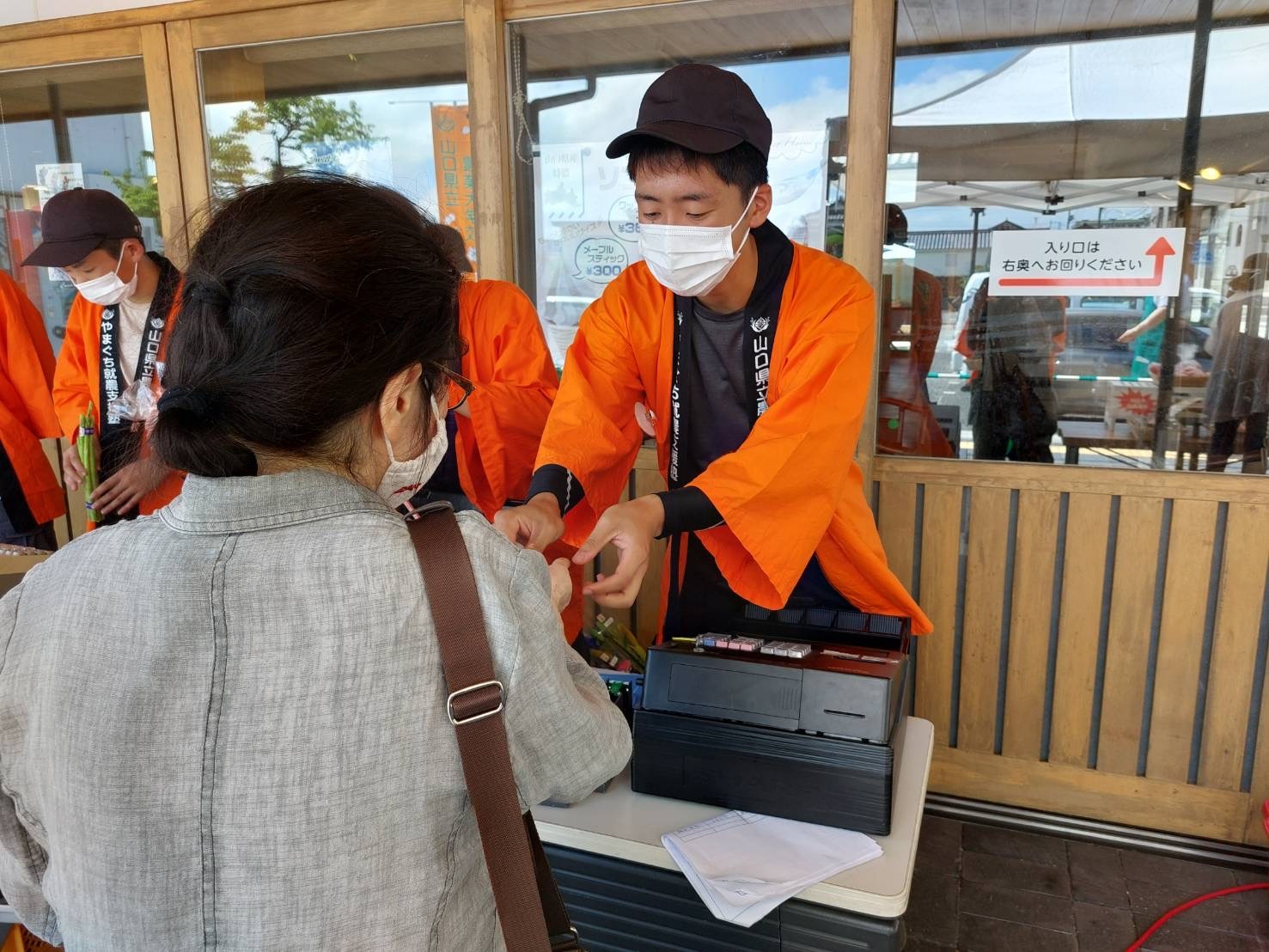

道の駅ソレーネ周南で販売実践演習を実施しました! 6.7.10

7月10日(水)、道の駅ソレーネ周南で販売実践演習を実施しました。

この日は、トマト、ミニトマト、ナス、キュウリ、タマネギ、ピーマンなどを販売しました。前回と比べて、お客様の数はやや少なかったものの、学生が一生懸命売り込み、ナス、トマト、ピーマンは完売しました。

次は7月17日(水)、防府市まちの駅うめてらすで行います。皆さん、お誘いあわせの上、ご来店ください!

メロンの袋掛けを行いました! 6.7.10

7月10日、園芸学科野菜経営コースでは、メロンの袋掛けを行いました。メロンは、直射日光を遮ることで日焼けを防ぎ、上品な色白の果実に仕上げることができます。このため、日射が強まる前に袋を掛ける必要があります。袋は、寮で学生たちが読み終わった新聞紙を再利用します。

この日は、1年生4人で、約300個のメロンに袋をかけていきました。

このメロンは果肉が黄緑色の「ミラノ夏Ⅰ」という品種で、8月上旬頃収穫・出荷予定です。防府市内及び近辺の直売所で販売しますので、お楽しみに!

白ネギを定植しました! 6.7.5

7月5日、園芸学科野菜経営コースでは、白ネギを定植しました。白ネギは畑を20cmほど掘り、その底面にネギの苗を植え付けて育てます。栽培の途中で土をかぶせること(土寄せ)で、日光が当たらない白い部分を作ります。

この日は、ネギが大好きでネギを作りたい1年生が、ネギを植えられるとあって大喜びしながら一人で定植から潅水まで作業しました。

今後、土寄せや雑草管理などを行い、12月下旬ごろ収穫・出荷予定です。

食肉の流通を学びました! 6.7.9

7月9日(火)、畜産学科2年生が食肉の流通を学ぶため、広島市中央卸売市場食肉市場へ視察研修に行きました。

本校では、肉用牛を肥育して出荷していますが、普段、出荷後の動向を見ることがありません。

今回、出荷後の、食肉になる過程を見ることで、食肉の流通を学ぶとともに、より一層の高品質化に向けた飼養管理の見直しに繋げます。

また、「食肉をいただくことは命をいただく」ということを改めて実感した研修となったことから、畜産学科2年生には、今まで以上に家畜を大切に育てるとともに、食の大切さを広めることを期待します!

農業高校生が農大を訪問しました! 6.7.8

7月8日(月)、山口農業高等学校西市分校の総合学科1年生23名が農林業への理解を深めるため、本校を訪問しました。

土地利用学科、園芸学科3専攻、畜産学科2専攻のハウスや作業舎、牛舎を回り、学生から各学科や専攻での学修内容について説明を受けた後、学校生活や農大卒業後の進路についても学びました。

高校生からは「牛がかわいかった」「色々な専攻の話を聞けて参考になった」などの感想が聞かれました。

将来、農大を進路の一つとして選択し、農業・畜産に関わる仕事に就いてくれることを期待します!

GAP概論で実践的な講義を行いました! 6.7.1

7月1日(月)、全学科の1年生を対象として、GAP概論を行いました。講師は、4月25日に引き続き、「合同会社つちかい」の大神代表社員です。

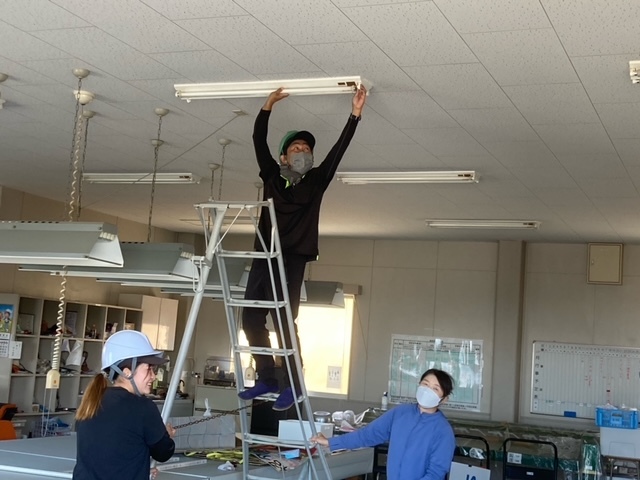

今回は、演習法式で図を見てどこに問題があるかを発表しました。その後、調製棟や機械を収納している倉庫に行って、実際に調製する様子や運搬車に乗り込む様子を見て、気を付けていることなどを指摘し合いました。

講師からは、「運搬車に乗る前にぐるりと一周回ってタイヤの空気圧などを見る動作があるとよかった」等の指摘を受けました。

今後、リスク評価や審査の受検などを通じて、GAPの考え方を修得していきます。

カーネーションを定植しました! 6.6.28

6月26日(水)から28日(金)にかけ、園芸学科花き経営コースでは、学生と職員でカーネーションを定植しました。

カーネーションは、定植から収穫まで約1年を要します。今回定植した株は、10月から来年の母の日の前にかけて収穫します。定植に際して、前作の株を除去し、土づくりのため有機物を施用して耕うん、蒸気消毒、フラワーネットを整えて設置しなければなりません。

カーネーションをプレゼントされて喜んでいるお母さんの姿を思い浮かべて、約2,000株を一生懸命定植しました!

来年の母の日前まで、摘心やわき芽とりなど、丁寧に管理を続けます。

イヨカンの摘果をしています! 6.6.27

現在、園芸学科果樹経営コースでは、イヨカンの粗摘果(あらてきか)を行っています。

粗摘果は、樹の下の方に着いている裾なり果、内側に着いている内なり果、小玉果、病害虫被害果などを除去する作業です。粗摘果では、50~60枚の葉につき1果実が残るように摘果し、残した果実の肥大を促します。

担当の2年生は、一つ一つ確認しながら、丁寧かつ手早く、一生懸命取り組んでいました。

今後、80~100枚の葉につき1果実とする仕上げ摘果を行い、12月には収穫、2月下旬~3月にかけて出荷開始予定です。

うめてらすで実践販売演習を行いました! 6.6.26

6月26日(水)、2年生7名、1年生2名の合計9名で、「街の駅うめてらす」にて、実践販売演習を行いました。

全員が手早く準備し、14時から開店しました。開店前には多数のお客様で列ができました。あっという間にレモンが、次いでタマネギやジャガイモが売り切れました。

その後、学生たちはメガホンなどを使ってアピールし、お客様を呼び寄せていました。その成果で、野菜と果樹類は完売しました。

次は7月10日(水)、「道の駅ソレーネ周南」で行います。お誘いあわせの上ご来店くださいませ!!

ナシ「王秋」の大袋掛けをしました! 6.6.27

6月27日(木)、園芸学科果樹経営コースでは、ナシ「王秋」の大袋掛けを行いました。

大袋掛けは、果面の保護と病害虫防除を目的として行います。

今回は、経営プロジェクト「「王秋」のコルク状果肉障害軽減を目指した着果管理対策の検討」の作業の一つとして、時間を計りながら掛けました。最終的な着果管理(数や不良果の確認)をしながらですが、90分で200枚、1枚あたり27秒で掛けているとのことでした。

「王秋」は、10月下旬~11月上旬にかけて収穫・出荷する予定です。

ナスの誘引をしました! 6.6.25

6月25日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、野菜栽培各論の一環として、1年生8人と社会人研修生4人でナスの誘引をしました。

職員がナスの生理生態、仕立て方や目的などを説明したのち、作業に取り掛かりました。

最初は、どの枝を誘引するか迷っていたものの、徐々に慣れて枝を見分けられるようになり、手早く誘引できるようになりました。

今後は、枝の伸長に伴い、誘引紐を巻き付けて切り返しや追肥を行います。

なお、このほ場のナスは今週から出荷を開始しております。各直売所および販売実習等で販売していますので、お誘いあわせの上、ご来店、お買い上げください!お味噌汁、揚げびたしなど、多様な食べ方があります!

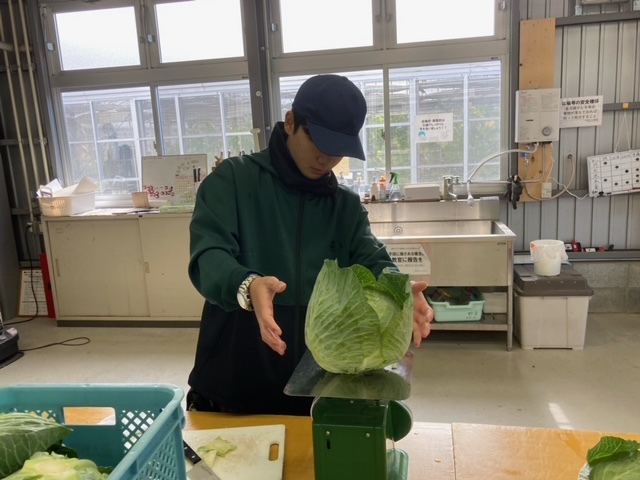

タマネギの選果をしました! 6.6.26

6月26日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、タマネギの選果をしました。

このタマネギは、6月5日に収穫、乾燥貯蔵していたタマネギ(品種は「ターザン」)です。

主担当の2年生1人と1年生2人は、職員の指導のあと、コンベアへのタマネギの送り込み、コンテナの入れ替えなどを自主的に役割分担して作業を進めました。

本日の販売実習で出品したところ、あっという間に完売しました。明日以降も、各直売所に出品予定です。親子丼、カレー、スープなど用途の広い野菜です。ぜひご賞味ください!!

経営プロジェクトの病害虫調査をしました! 6.6.24

6月24日(月)、経営プロジェクト「露地ナスにおける土着天敵の活用」について、害虫や土着天敵の発生状況を調査しました。

このプロジェクトでは、ナスの害虫の天敵を増やし、害虫による被害を軽減できないか検証するものです。

害虫はアザミウマ類、その天敵になるのは、カメムシ類です。カメムシ類が増えるブルーサルビアやゴマをナスの近くに植えることで、ナスに寄って来る害虫アザミウマ類を捕食させる、というしくみです。

この日は、担当の2年生が、金属トレイの上でゴマの花を叩いてカメムシの数を、ナスの花を叩いてアザミウマ類の数を確認しました。今後も土着天敵の効果を継続的に調査します!

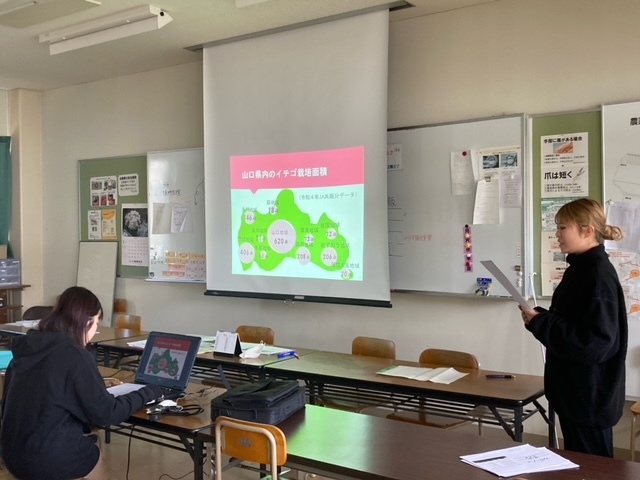

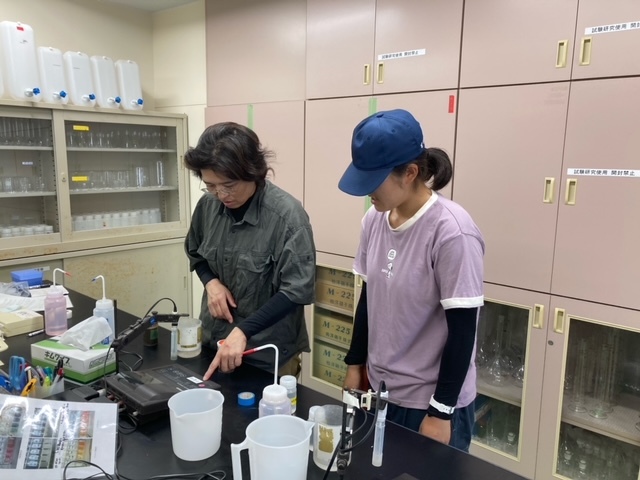

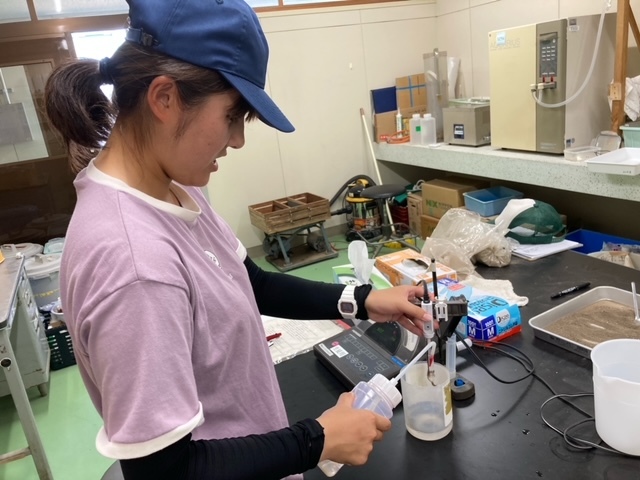

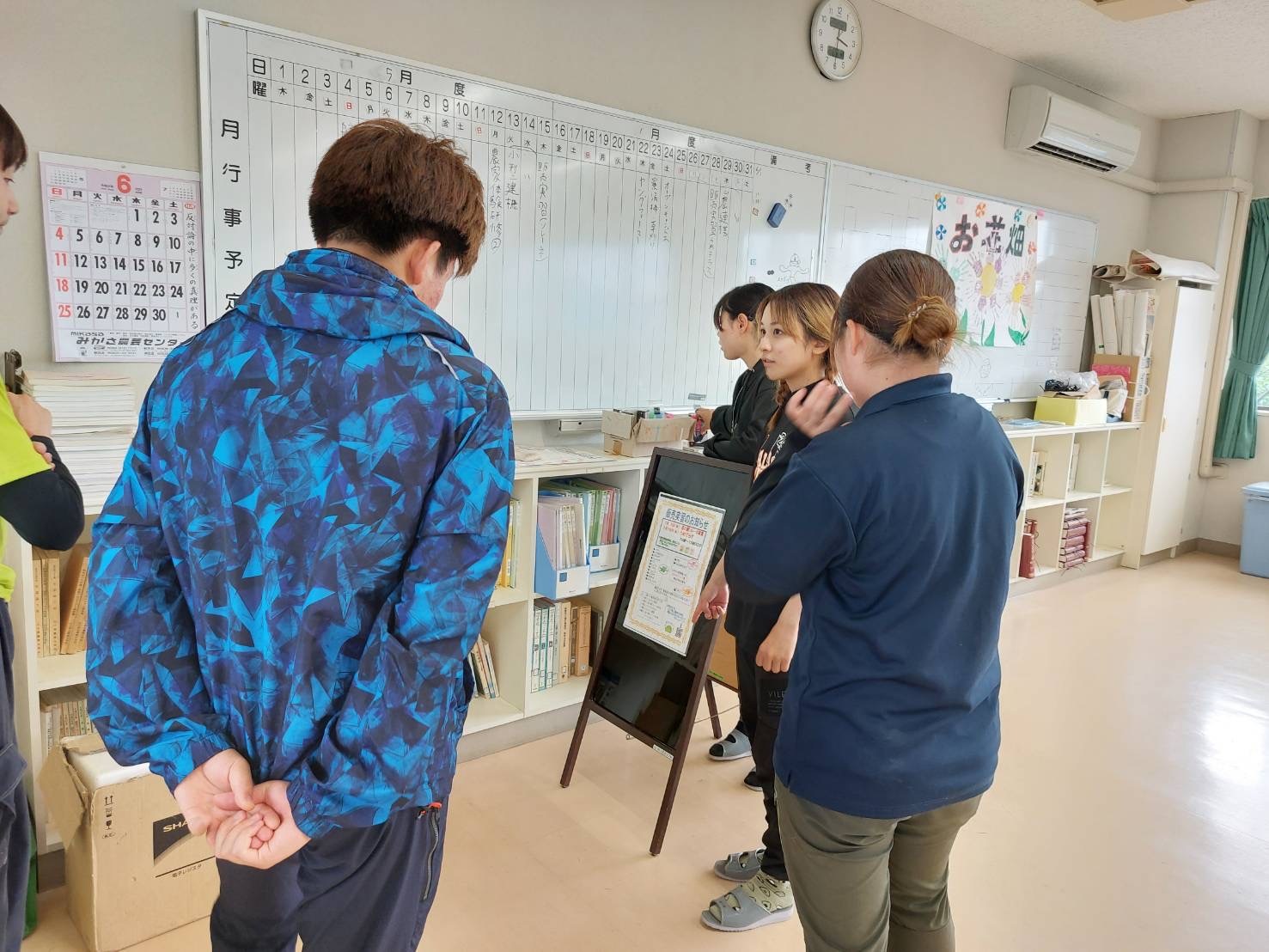

野菜の経プロ説明会をしました! 6.6.21

6月21日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生8名を対象に、卒論につながる経営プロジェクトの説明会をしました。

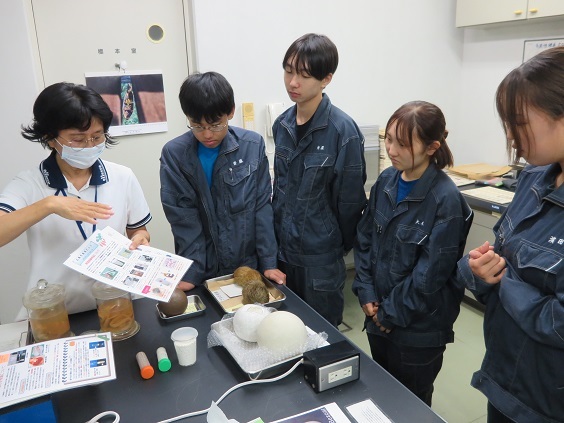

農林総合技術センターの農業革新支援担当から、山口県の野菜に関する課題の説明を受けました。

学生は、取り組みたい品目や課題を自分で決め、計画を立て、早い学生は本年9月ごろからスタートを切ります。

山口県の農業を盛り上げるために頑張ります!!

メロンの摘果と球吊りをしました! 6.6.24

6月24日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生8人がメロンの摘果と球吊りをしました。

メロンは、1株4花程度人工授粉しますが、そのうち生育や外観の良い果実1個のみを残すようにします。このため、良質な果実を見極めて摘果しなければなりません。

また、果実がそのまま成長すると、重みで枝が折れてしまうことから、球吊りという作業をします。柔らかい茎を強く縛って切ることが無いよう、繊細かつ慎重で迅速な手技が求められます。

1年生は、最初はおっかなびっくりでしたが、徐々に慣れてきて、手際良く作業を進めていました。

今後、8月に収穫し、出荷予定です。お楽しみに!!

うめてらす実践販売演習のお知らせ! 6.6.20

6月20日(木)、実践販売演習(6/26開催)のための打ち合わせを行いました。

2年生7名、1年生2名の合計9名で、まずは今回出荷する生産物に合わせてテーマを決めました。今回は「夏に美味しい冷製スープ」と「華やかな食卓」をテーマに販売することになりました。

どの生産物をどちらのテーマに含めるか、誰がどの役割で、いつどのように行動するかなど、細かく打ち合わせました。

農大生の会社の第一回定時社員総会を開催 6.6.19

本校の学生による「一般社団法人やまぐち農大」の定時社員総会を6月19日(水)に開催しました。

令和5年7月に設立してから初めての総会で、事業報告、本年度事業計画及び役員選出などの議案が承認されました。

本年度は拠点祭等の農産物販売事業、県内企業などと連携した6次産業化商品の開発事業を柱に、SNS を活用した情報発信、会社ロゴの制作などにも取り組む予定です。

会長(代表理事)に選出された山崎心結(園芸学科野菜経営コース2年)は、「会社経営論」などのカリキュラムや販売事業などにより、お互いを助け合いながら共に学び、成長して行きたいと抱負を述べました。

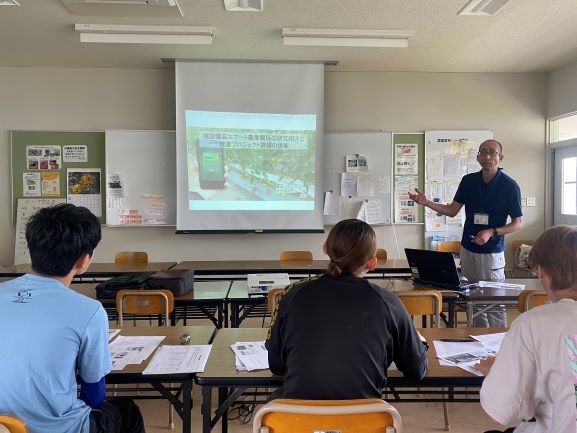

山口農高生が農大でスマート農業を学ぶ! 6.6.21

6月21日(金)に山口県立山口農業高等学校生物生産学科植物生産コースの3年生16名が本校でドローンなどのスマート農業を学びました。

農高生は授業の一環で本校に訪れ、演習「スマート農業機械論」を参観し、ドローン操作体験をしました。

その後、リモコン式草刈機や果樹生産現場で導入の進むロボット草刈機、当技術センターが一般企業と共同開発した果樹用追従型運搬ロボットの説明を職員から受けました。運搬ロボットを体験した農高生は、想像以上に荷物が軽く運べることに驚いていました。

基礎から先端技術までの実践学修を進める本校は、今後も農業高校との連携を深め、農業に携わる人材育成を図っていきます。

ドローンの操作練習もいよいよ佳境! 6.6.21

6月21日(金)、土地利用学科2年生の大型ドローン(農薬散布用)の操作練習も3回目になりました。前回からは、ドローンのタンクに水を入れて飛ばす練習をしています。ドローンが重く、しかもタンク内の水が動くため、練習機よりも操作は難しくなります。学生達は「思ったように動かない」「難しさが半端ない」と言いながら、操作に挑戦していました。

また、水田での農薬散布を模して飛ばすため、補助者(ドローンの位置を合図するナビゲーター)が必要となります。学生達は操縦者と補助者に分かれ、インカムやトランシーバーなどの無線機を使って連絡を取り合いながら、操作練習に取り組みました。みんな、操作も上手になったけど、インカムをつけた姿もカッコよかったよ!

土地利用学科、密苗にも挑戦するぞ! 6.6.20

土地利用学科2年生の一人が、水稲の密苗(みつなえ:苗箱に播く種子量を通常より多くした苗)をテーマにした経営プロジャクト学修(卒業論文)に取り組むこととしています。6月20日(木)、この密苗を植えるために山口市の(株)四辻農機が、専用田植機を貸してくださいました。有難うございます!

最初は、ヤンマーアグリジャパン(株)の職員さんによる、専用田植機の特徴の説明です。種子量が多い苗をどのように少しずつ取って植えるのか、その仕組みを学びました。そしてお待ちかね、密苗の田植えです。今回の専用田植機は農大の田植機よりも一回り大きい機種で操作方法が違うため、(株)四辻農機社長さんの御指導を受けながら植えていきました。

田植えは1時間足らずで終了。「オペの学生さん、運転上手でしたね」、と社長さんからお褒めの言葉をいただきました。これまでの実習の成果です!

さて、農大周辺の田植えはこれで終わりました。あとは7月上旬の大道干拓での田植えを残すのみです。

農業法人で田植えを学ぶ! 6.6.19

土地利用学科の2年生が、6月17日(月)と19日(水)に、農事組合法人 二島西で田植え実習を行いました。といってもいきなり田植機に乗せてもらうのではなく、まずは補助作業から。田植機のオペレーターはみな農大の卒業生。苗や肥料の受け渡し方などを丁寧に教えてくれます。田植機の操作もムダが無く、とても参考になりますね。

さて、ずっと補助作業に従事し田植えも終盤に差し掛かった頃・・・ 田植機を操作させてもらえることになりました。それも、8条植・直進操舵機能付き田植機(GPS機能でハンドル操作しなくても直進してくれる田植機)です。やったね!

この忙しい時期、少しでも早く作業を進めたいところでしょうに、学生達のために貴重な機械を操作するチャンスを与えてくださり、有難い限りです。今回の実習を通じて、機械操作だけでなく、農業法人の田植えの流れや段取りなど、多くのことを学べたのではないでしょうか。

耕作放棄地に牛を放牧しました! 6.6.19

本校では、肉用牛の飼養管理に関する学修の一環として、放牧(山口型放牧※)の実践に取り組んでいます。

6月19日(水)、本校で飼養している妊娠牛2頭を、近隣の耕作放棄地へ移動させ、放牧を開始しました。

牛たちは、青々と茂った野草の中を、嬉しそうに駆け回り、早速、野草を食べ始めました。

今後は、牛や野草の状況から退牧の時期を判断する予定です。

※山口型放牧とは、繁殖用の雌牛を、軽量な電気牧柵で囲んだ耕作放棄地等に放牧することです。肉用牛経営の省力化や遊休地の解消による農地保全などのほか、耕作放棄地がきれいになることで、イノシシなどの獣害が減少することも確認されています。

小学生が酪農を勉強しました! 6.6.19

6月19日(火)、市内の小学2年生 約70名が農林業への理解を深めるため、本校を訪問しました。

畜産学科では、児童が酪農牛舎を見学し、子牛のブラッシングも体験しました。

子牛のブラッシングでは、児童たちよりも大きな子牛に戸惑いながらも、最後には手で触れるようになりました。

将来、農業・畜産や食に関わる仕事に就いてくれることを期待します!

あじさいまつりで販売実習をしました! 6.6.16

6月16日(日)、防府市牟礼の阿弥陀寺で販売実習をしました。

事前に下見をし、当日は朝7時30分から商品を積み込みました。8時過ぎに開店準備が整ったと同時に池田豊防府市長がお客様として来店されました。

9時30分ごろから、お客様が徐々に増え始めたため、お客様の動線にのぼりを持って立ってPRしました。おかげさまで、開店から2時間余りで用意した商品は完売しました。

次回の販売実習は、6月26日(水)防府市まちの駅うめてらすです。お誘いあわせの上、ご来場ください!

ソレーネ周南で今年度最初の販売実習をしました!6.6.12

6月12日(水)、ソレーネ周南で今年度最初の販売実習をしました。事前に打ち合わせたとおり、テーマを「夏野菜」として、トマト、ネギ、ズッキーニなどを中心に販売しました。

今年度最初の販売実習でしたが、開店時刻には大勢のお客様がお越しになり、大賑わいでした。学生たちも、売りがいのある状況に大喜びで一生懸命接客していました。

次回は6月16日(日)、あじさいまつりです。防府市のあじさい寺こと阿弥陀寺で行います。お誘いあわせの上、ご来場ください!

小学生と楽しく田植えをするはずが・・・ 6.6.12

土地利用学科の2年生は、農業法人での実習に取り組んでいます。6月12日(水)は、2名が農事組合法人 二島西(ふたじまにし)で実習に取り組みました。午後からの実習は、二島小学校5年生の田植え体験のお手伝いです。小学生が田植えするのを、そばで手伝ってあげるくらいのイメージで臨みましたが・・・そんな生易しいものではありませんでした! 小学生が植えるところ以外、全て手植えするという超ハードな実習だったのです! ふらっと写真を撮りに行った教官も急遽参加し、どんどん進んでいく田植綱に必死でついていきながら、法人の方々の指導のもと1時間半休む間もなくひたすら手植えをしました。明日は、間違いなく背中が筋肉痛ですね。

といっても、これだけ手植えする機会はなかなかありません。来年は2年生を全員参加させてみてもいいでしょうね。

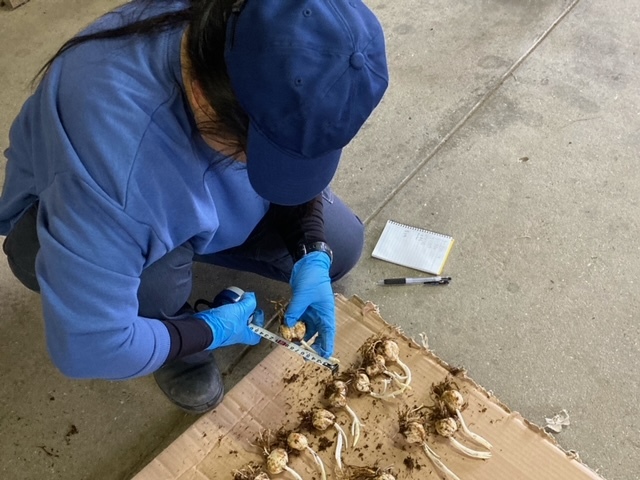

やまぐちオリジナルユリの球根を掘り上げ、パッキングしました! 6.6.12

6月12日(水)、園芸学科花き経営コースでは、やまぐちオリジナルユリの球根を掘り上げ、パッキングしました。

今回掘り上げた品種は、「プチロゼ」です。5月に一度、切花を収穫し、再度定植するため、約1か月間養成し、球根を大きくしました。

球根は、掘り上げたのち、消毒します。その後、専用のコンテナに厚手のビニル袋を敷き、ピートモスと球根を交互に3~4層重ね、冷蔵庫で9月上旬ごろまで貯蔵します。

花きは、花の数や大きさ、茎の長短や曲がり、葉の一枚に至るまでが商品になります。学生たちはスタートとなる球根の管理に集中して取り組んでいました。

このユリは、9月中旬ごろ定植し、フラワーネットを使ってまっすぐに伸びるよう仕立てるなど管理を徹底し、11月上旬頃収穫する予定です。

今日のよい日のお田植えはじめ♪ 6.6.11

6月10日(月)、土地利用学科の田植えが始まりました。土地利用学科としての田植えは2年目になりますが、今年は新しい田植機での田植えです!! ワクワクの新車、 今から泥だらけにしますよ!!

さて、この日は全体的に少し深水(ふかみず:水田の水量が多い状態)だったので、苗が上手に植えられない場所もあり、田植機の調整に若干手間取りました。初日ですからちょっとしたトラブルはつきもの、予定どおりにはいかないものです。結局、予定時間を過ぎての終了となりましたが、予定していた2圃場はきちんと植えることができました。

6月11日(火)も、2圃場の田植えを行いました。しばらくは代掻きと田植えを同時進行で行うことになりますが、みんなで分担しながら乗り切りましょう。

販売実習の打ち合わせをしました! 6.6.7

6月7日(金)、ソレーネ周南での販売実習に向けた打ち合せを行いました。

販売実習は、農業経営に必要な販売に関する知識・技術を身に付けることを目的に行っています。事前に、販売する品目や品種の特徴を共有する、効果的なPOPづくりに向けた打合せを行います。

5月28日に行った株式会社イズミの山口バイヤーによる講義を受け、今回は、売り場のテーマを設けて販売してみようということになりました。

今回は、「夏野菜」というテーマでトマトなどを販売することとしました。中でも、糖度が高くなるよう栽培した『塩トマト』について、試食して特徴を共有・確認しました。

6月12日、今年最初の販売実習です!頑張ります!

家畜審査競技大会が開催されました! 6.6.12

6月12日(水)、県内農業高校の生徒約60名が来校され、本校で飼養管理する乳用牛・肉用牛を使って、牛の審査競技大会が開催されました。

本大会は、農業高校生の家畜審査技術の向上を目的に、毎年、山口県学校農業クラブ連盟が開催しています。

生徒たちは、7月並みの暑さの中、前後左右から牛を観察するとともに、実際に牛に触って毛の柔らかさや皮膚のゆとりを確認し、熱心に審査されていました。

本日の審査競技(乳用牛の部)で最優秀賞を獲得された生徒は、岩手県で開催される全国大会への出場権を獲得しました。

今後、競技に参加された生徒のみなさんが、高校在学中や農業大学校への進学を含めて牛の審査技術を一層磨かれるとともに、将来、畜産分野でご活躍されることを期待します!

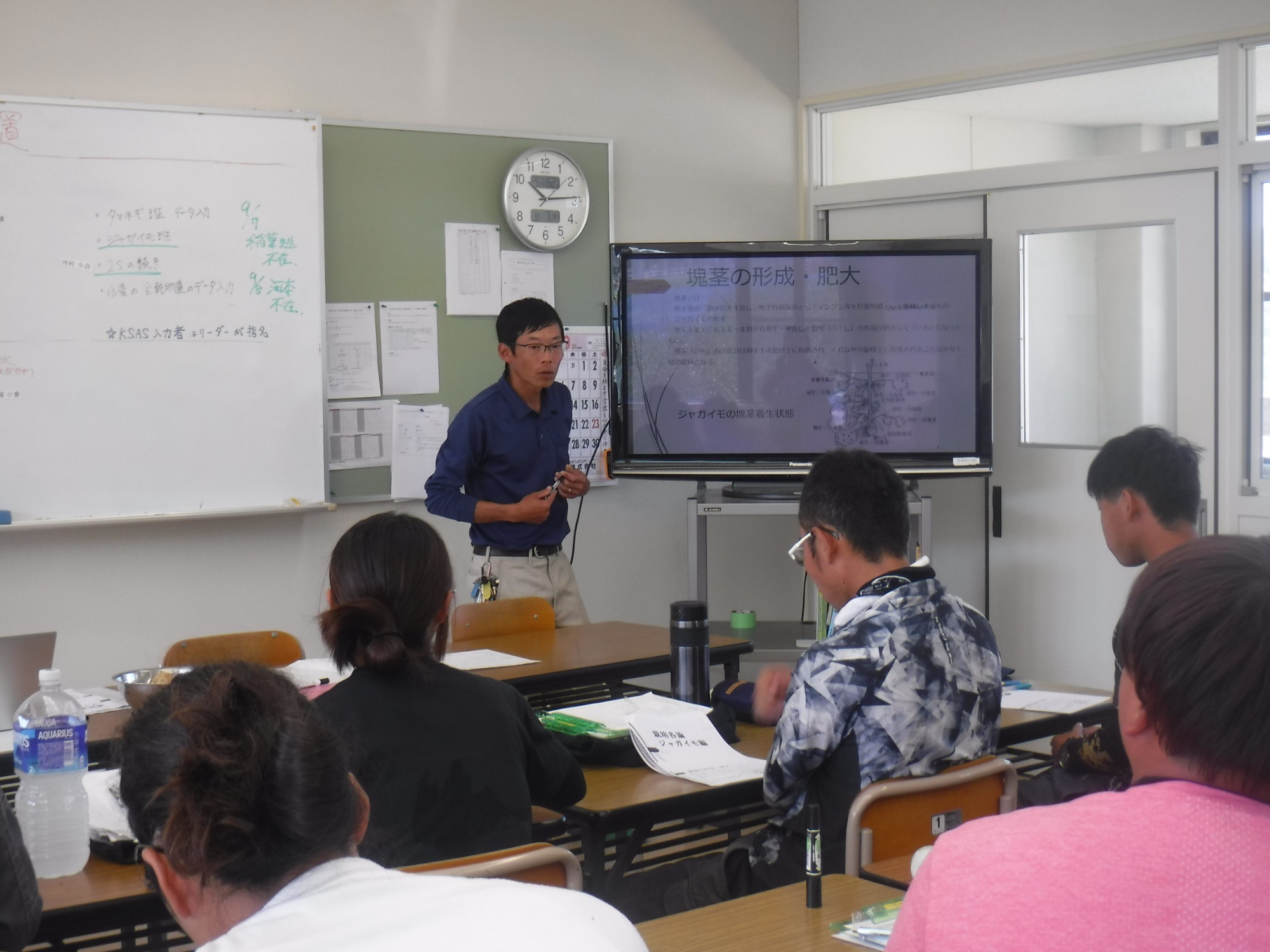

ジャガイモの収穫をしました! 6.6.10

6月10日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、学生3人でジャガイモの収穫をしました。このジャガイモは、3月4日に植え付け、4月22日と5月2日に土寄せして、育てたものです。

先に刈込ばさみで茎を切り、ポテトディガーと呼ばれる機械をトラクターに装着して掘り上げました。職員が畝の高さやふるいの角度を微妙に調節し、どういう意図でどう調節したかを指導しつつ、収穫しました。

掘り上げたジャガイモは、学生が2人でコンテナに入れ、運搬車で運びました。

一週間ほど日陰で乾燥させ、6月中旬ごろ出荷予定です。

野菜経営コースのダンパー試験をしました! 6.6.7

6月7日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生のダンパー(運搬車)試験を行いました。

本校では、動力運搬車など一部の機械を運転する際は、大型特殊免許(農耕車限定)を取得することとなっています。

また、各経営コースのほ場の特徴に応じて運転できるかを確認するため、経営コース内でも改めて試験することとしています。

今回、野菜経営コース内の試験に1年生2人が挑戦し、見事合格しました!これで2人は、運搬車で資材など運ぶことができます。

引き続き、残り6名の試験を順次行います。

トマトを植え付けるための耕うん・畝立てをしました!

6.6.7

6月7日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、トマトを植え付けるための耕うん・畝立てをしました。

ここでは、6月中旬に植え付け、12月まで収穫する『夏秋トマト』と呼ばれる作型で栽培します。今回は、1年生2人で耕うんと畝立てをしました。どうやったらまっすぐに進めるか、職員の指導の下、一生懸命取り組んでいました。

植え付けた後は、かん水、誘引などを行い、7月中旬ごろ収穫開始予定です。

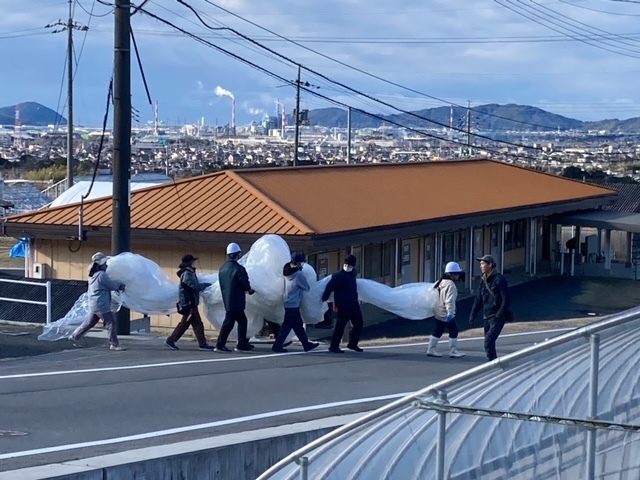

ハウスの屋根の掛け替えをました! 6.6.6

6月6日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、学生、社会人研修生と職員で、ハウスの屋根のかけ替えをしました。

ハウスの屋根は、放置すると、汚れで日光の透過率が低下し、作物の生育に影響を及ぼすようになります。

今回は、長さ30m、幅6mのハウスの屋根をかけ替えました。

入学して2か月足らずですが、1年生は脚立の上の作業も慣れてきた様子でした。2年生は、朝の定例作業が終わって、少し遅れての参加となりましたが、入らなければならない場所を速やかに見つけ、慣れた手つきで一緒にかけ替えをしました。

台風シーズンになる前に全ハウスを点検し、必要があるハウスはすべてかけ替えます。

タマネギを掘り上げて株の分解をしました! 6.6.5

6月5日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、タマネギの掘り上げと株の分解を行いました。

タマネギの掘り上げは、たまねぎ掘り上げ機を使いました。この機械は、タマネギを株ごと引き抜き、不要な部分をカットして畝の上に置くものです。置いたタマネギは、ピッカーと呼ばれる機械で拾い上げます。

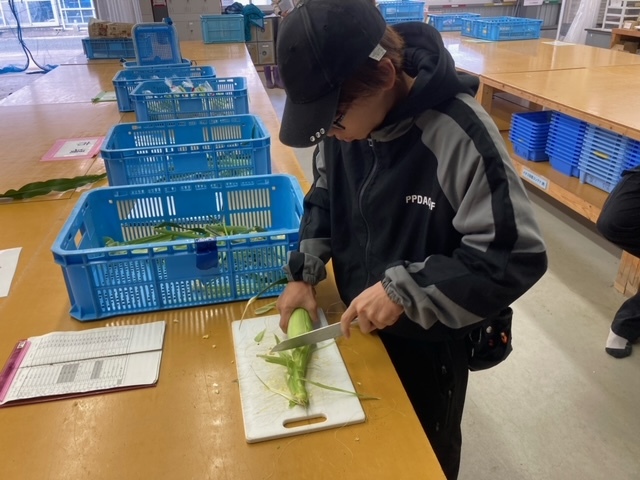

掘り上げ終了後、株を切り、どれが「りん葉」でどれが「肥厚葉」かなどを教えられていました。1年生は初めてに近い包丁使いで、見ている方がドキドキするような切り方で、なんとか切っていました。

このタマネギは、少し乾燥させ、6月中旬ごろから出荷します。

ウメの収穫をしました! 6.6.6

6月6日(木)、園芸学科果樹経営コースでは、学生、社会人研修生と職員でウメ「南高」の収穫をしました。

ウメは、親指、人差し指、中指で持って軽くひねるとぽろっと収穫できます。学生も社会人研修生も、黙々と収穫していました。

このウメは、来週から出荷します!今から暑い季節になります。農大産のウメで作った自家製のウメジュースや梅干しなどでリフレッシュしませんか!

土地利用学科、乾田直播に挑戦するぞ! 6.6.5

土地利用学科2年生の一人が、水稲の乾田直播(かんでんじかまき:畑状態の水田に種をまき、出芽したあとに水を入れる栽培方法)をテーマにした経営プロジャクト学修(卒業論文)に取り組むこととしています。学生は、この日の為に、乾田直播を実践している農業法人で播種機の設定を教えてもらい、試験場から借りた播種機を調整(種や肥料が、目標とする量をまけるように設定すること)し、準備してきました。

そして6月5日(水)、いよいよ播種です。2年生は、自分の経営プロジェクトではあるものの、1年生に経験を積ませるためにサポート役に徹し、トラクタの操作方法等を教えていました。1年生に教える2年生の姿、成長したなぁとつくづく思います(感動)。

さて、今回の播種は無事終わりました。種も肥料も、目標とする量をまくことができたようです。まずは第一段階クリア、次は除草剤の適期散布に臨みます。

小麦の収穫 6.6.3

土地利用学科では、農業法人の基幹作物の一つである小麦の生産にも取り組んでいます。昨年は小麦が倒伏(とうふく:稲や麦が倒れること)して収穫に大変苦労しましたが、今年はなんとか倒伏させずに、成熟期を迎えることができました。

そして6月3日(月)、小麦の収穫を行いました。2年生は講義で不在だったため、コンバインを操縦したのは1年生! 畝立て栽培する小麦の収穫はコンバインが揺れることも多く、操縦が難しかったかもしれません。トラブルが起きてもすぐに対処できるよう、側で職員が見守る中、1年生は頑張って収穫していました。

代かきが始まりました! 6.6.3

6月3日(月)、今年初めての代かき(しろかき:水田に水を入れてかきまぜ、泥状にすること)です。今日のノルマは、水田3枚。農業大学校のトラクタ3台を全て出動させ、学生がそれぞれ割り当てられた水田の代かきを行いました。

土地利用学科の水田は、近隣の生産者の水田を借用して実習を行っているため、形の整った水田(直線の畔が多い)は一つもなく、またいずれの水田にも石垣があって旋回時はぶつけないように気を遣うなど、初心者にとっては難易度が高めです。しかし、そこは1年間経験を積んできた2年生、上手にトラクタを操作して、代かきを行っていました。

土地利用学科では、これから約2週間ほど代かきが続きます。

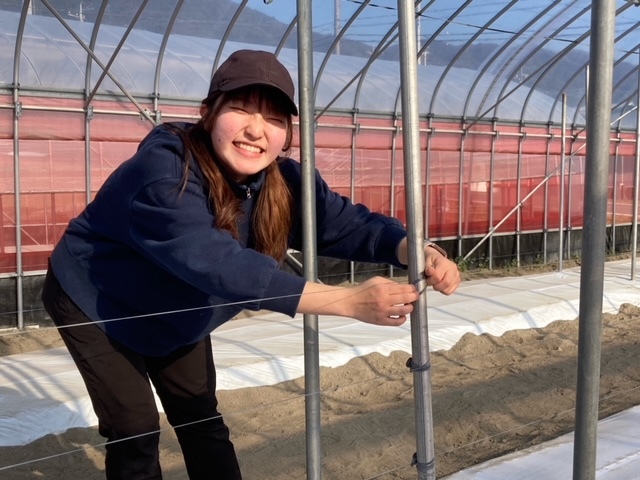

ナス畑の支柱に針金を張りました!! 6.6.3

6月3日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、ナスの誘引用として支柱に針金を張りました。

この支柱は5月20日に約5m間隔に立てたもので、太い支柱の間にはイボ竹を立てています。今回は、この支柱とイボ竹に針金を張りながら巻き付ける作業です。

誘引にはひもを使い片側をこの針金に、もう片側をナスの枝の先端に結び、アルファベットのYの字になるようにします。これにより受光態勢が確保され、風通しがよくなるため、着花促進、病害の予防及び品質の向上が見込まれます。

ふと畑を見渡すと、排水対策として溝が上げられていました。こうしたきめ細やかな努力が、品質の良いナス生産につながります。

今後、誘引や整枝の後、6月下旬ごろから収穫開始予定です。揚げびたし、麻婆茄子、お味噌汁の具やバーベキューの焼き野菜など、多彩な料理が思いつきますね。お楽しみに!!

ピーマンのわき芽とりをしました! 6.6.3

現在、園芸学科野菜経営コースでは、1年生がピーマンのわき芽とりをしています。ピーマンは枝を4つに分けて育てています。一つ一つの枝をしっかり伸ばすため、4本の枝以外の余計な芽を除去します。最近の暖かさもあって、昨日は見えなかった芽が、今朝は見えるようになった、ということもあり、毎日注意深く株を確認しています。

学生は他の実習の間のわずかな時間もわき芽を取っていました。

こうしたたゆまぬ努力が、収量確保につながります。引き続き頑張ります!!

ピーマンのネット張りをしました! 6.6.3

6月4日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生と職員でピーマンのネット張りをしました。ピーマンは枝を4つに分けて育てています。そのままにしておくと、果実の重さで枝が下垂する、そうすると枝同士の間隔が密になって風通しや受光態勢が悪くなるといった弊害が生じます。生産者は枝吊りで対応しますが、本校では、花き経営コースで使用するフラワーネットで枝と枝の間隔を確保しています。

この日は、2組のフラワーネットを用いて支柱に固定しました。学生は「こんな姿勢でインパクトドライバーを使ったことなんかありません~」などと言いながら、それでも一生懸命取り組んでいました。

今後、伸びた枝の先端をフラワーネットの目に通して育て、6月下旬ごろ収穫予定です。

二十世紀ナシの大袋かけ! 6.6.4

6月4日(火)、園芸学科果樹経営コースでは、2年生が二十世紀ナシの大袋かけを行いました。作業を行うにあたって、「なぜ小袋が必要なの?」「小袋だけではだめなの?」と職員が質問すると、学生は「果実の表面が汚くなるため…ですか?」と答えていました。二十世紀ナシは、黒斑病という病気の予防のため、まだ小さい果実に小袋をかけます。その後、果実が肥大すると小袋は破れます。そのままにしておくと、学生の言うとおり、果実の表面が日焼けして赤くなるなど外観品質が低下すること、また、カメムシなど害虫の被害をうけることから、大袋をかけます。

外観がきれいでおいしいナシに仕上げていきます!

メロンの人工授粉をしました! 6.6.4

6月4日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生2人がメロンの人工授粉をしました。

メロンは果実になる雌花と花粉を供給して枯れる雄花が、一つの株に別々に着生します。雌花はわき芽から出る子づるに、雄花はほとんどが親づるに着くため、物理的に距離が離れており、特にハウスなど虫が飛ばない環境では人工授粉をする必要があります。

今回は、13番目から16番目の子づるについた雌花に順次授粉していきます。1年生は、筆を使って授粉する係と、どの雌花に授粉したかわかるように、テープナーと呼ばれる器具で目印のテープを付ける係とに分かれて、作業を進めました。

今後、摘果、袋掛けなどの後、8月上旬ごろ収穫予定です。

メロンなどの果実の下に敷く麦わらを拾いました! 6.6.3

6月3日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生3人と職員3人で、コンバインで刈り取った後の麦わらを拾いました。

メロン、スイカ、カボチャなどは、果実を地面に接した状態で栽培を続けると、腐りや病害虫の原因になります。地面と果実の間に敷く専用のネットが販売されていますが、本校では以前から授業のために栽培し、収穫した後の麦わらを使用しています。

麦わらは硬く、重量のある果菜類の果実の下に敷いても容易に潰れることなく、また、使い終わったら土に混ぜることができます。

一生懸命集めた麦わらを敷いて、SDGsに配慮し、環境にやさしく、おいしい野菜を作ります!

キュウリの定植・誘引をしました!! 6.5.31

5月31日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生2人がキュウリの定植をしました。場所は、5月15日に耕うんし、5月16日に潅水チューブを設置し、マルチを被覆したほ場です。

今回植えた品種は「クラージュ」「兼備2号」「常翔661」の3品種で、どの品種も節なり性という特徴があります。節なり性とは、生育の最初の節から次々と雌花が着く性質で、初期収量を確保できる長所があります。

今後、生育に応じた誘引、摘心及び摘果などの作業の後、6月下旬ごろから収穫を始めます。

みずみずしいキュウリを出荷できるよう、頑張ります!

シミュレーターを活用した研修を実施! 6.5.31

林業即戦力短期育成塾では5月27日(月)から28日(火)、初めての重機操作に向けて、段階的に技術を習得するため、高性能林業機械の「ハーベスタシミュレーター」を体験しました。

併せて林業の作業現場で最も労働災害の発生が多い伐木作業に向け、予め危険な作業を学ぶことができる「林業労働災害VR体験シミュレーター」による研修も行いました。

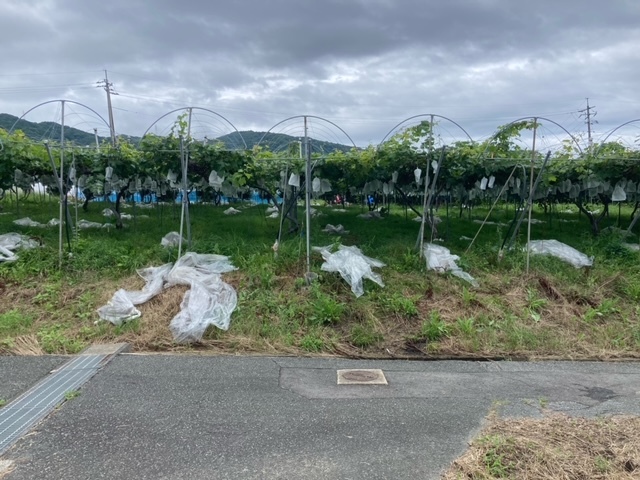

露地ブドウの摘粒も本格化! 6.6.3

6月3日(月)、園芸学科果樹経営コースでは、露地ブドウの摘粒も始まっています。この日は、赤系ブドウの「安芸クイーン」などを摘粒しました。房ごとに粒の着き方が異なるため、1年生は「難しいです…」と言いながら、何度も見直していました。

引き続き、同じく赤系ブドウの「シナノスマイル」、黒系ブドウ「藤稔」「巨峰」「ピオーネ」「高妻」「ブラックビート」など、どんどん進めて、美味しいブドウを作りますよ!!

リモコン式草刈機を使って草刈りだ! 6.5.31

5月30日(木)、土地利用学科の2年生3人が、農事組合法人

二島東(ふたじまひがし)で草刈り実習を行いました。法人の長大な畔(あぜ)で、リモコン式草刈機を使った草刈りです! わくわく!

学生達は、(農)二島東の方から機械の操作説明を受け、リモコン式草刈機での草刈りにチャレンジしました。おー、これまでドローンの練習をしてきているからか、それともセンスが良いのか、みなスティック操作の上達が早いですね。

学生達の感想は、「楽しい!」「なかなか難しい・・・」「ずっと使っていたい」等など。次回は、農大のリモコン式草刈機も持ってきて草刈りをしてみましょう。

ちなみに、リモコン式草刈機の順番待ち時間には、各自スパイダーモア(斜面用の草刈機)を使って、約100mある畔の草刈りを行いました。これも農大ではできない経験。法人の協力に感謝、感謝です。

令和6年度第1回短期入門研修を開催しました!

6.5.31

5月28日(火)から30日(木)にかけて、新たに農業を始めようとする方(就農)や農業法人への就業に興味のある方を対象とした研修会を実施しました。

受講者は、農作業実習に精力的に取り組むとともに、就農・就業に向けた担い手養成研修生からの助言を熱心に聞いておられました。また、日を追うごとに受講生同士の仲が深まり、仲間づくりという面でも有意義な時間となったようです。

ガラス温室内のブドウ「シャインマスカット」の摘粒をしています! 6.5.31

現在、園芸学科果樹経営コースでは、ガラス温室内の「シャインマスカット」の摘粒作業を進めています。

ブドウは、一つの房になる花穂に数百個の花をつける、円錐花序と呼ばれる花の付き方をするため、開花前に、50個程度まで減らす、花穂整形を行いました。

現在は、大きくなった粒を一房35~40粒になるように整えています(摘粒)。その時、粒と粒の間が詰まりすぎていると、粒が大きくなった時に競り合ってつぶれてしまうため、形の悪い粒や育ち切らない小さい粒も除去します。円筒形の房を作るため、外に飛び出した粒も落とします。

粒が大きくなったらどんな房の形になるか想像しながら除去しなければならず、集中力が必要です。一つとして同じ房がないことから習ったことを応用する力も必要です。腕をあげての作業となるため、肩に負担がかかります。

この日は、学生2人と社会人研修生2人が「この場合はどうしましょうか」と職員に聞きながら一生懸命取り組んでいました。

摘粒後は、房の数を確認して、適正な着房数に調整後、袋掛けを行う予定です。

今年もやります! トヨタ生産方式 6.5.31

令和5年度新設の土地利用学科では、初年度からトヨタ生産方式の学修に取り組んでいます。5月29日(水)、トヨタ自動車(株)から講師を招いて今年度最初の講義を行いました。

今回のテーマは「安全」。危険予知訓練(作業や施設にひそむ危険要因を発見し、解決する能力を高めるための訓練)が中心です。講義は、以下のような段階を踏まえながら進められました。

第1段階:イラストを見て、考えられる危険をどんどん出し合う

第2段階:動画を見て、考えられる危険をどんどん出し合う

第3段階:普段使っている施設に行って、思いつく危険をどんどん出し合う

第4段階:実際の作業を見て、グループで危険箇所を話し合い、対策案を考える

演習中は、講師が次々に、何回も指名して、意見を促します。学生も必死で見て、考えて、答えます。この過程を経ることで、危険を見分けられる、危険予知の目が養われていくのですね。今回も勉強になりました!

JAのタマネギ調製・選別ラインで実習

6.5.29

5月28日(火)、土地利用学科の2年生と研修生の計11名が、JA山口県の大道ライスセンター(防府市)で、タマネギの調製・選別の実習を行いました。県内では、タマネギの調製・選別は手作業で行うところがほとんどですが、今回はJA山口県が新たに導入した機械を使った調製・選別です。

学生達は、コンベア上に流れてくるタマネギをチェックする(根や葉を切る、規格外品を取り除く)班と、タマネギが詰められた段ボール箱をテープで閉じて積む班に分かれて、作業に取り組みました。

今回のタマネギは比較的規格外品が多かったため、タマネギチェック班は大忙し。目(チェック)と手(根葉切りと選別)をしっかり働かせていました。段ボール詰め班は比較的余裕がありましたが、タマネギの詰まった箱をテープできれいに閉じるのはなかなか難しかったようです。

今回は、約4時間の作業で238箱(約2.4トン)の箱詰めを行いました。今後、土地利用学科の恒例行事になると思います。

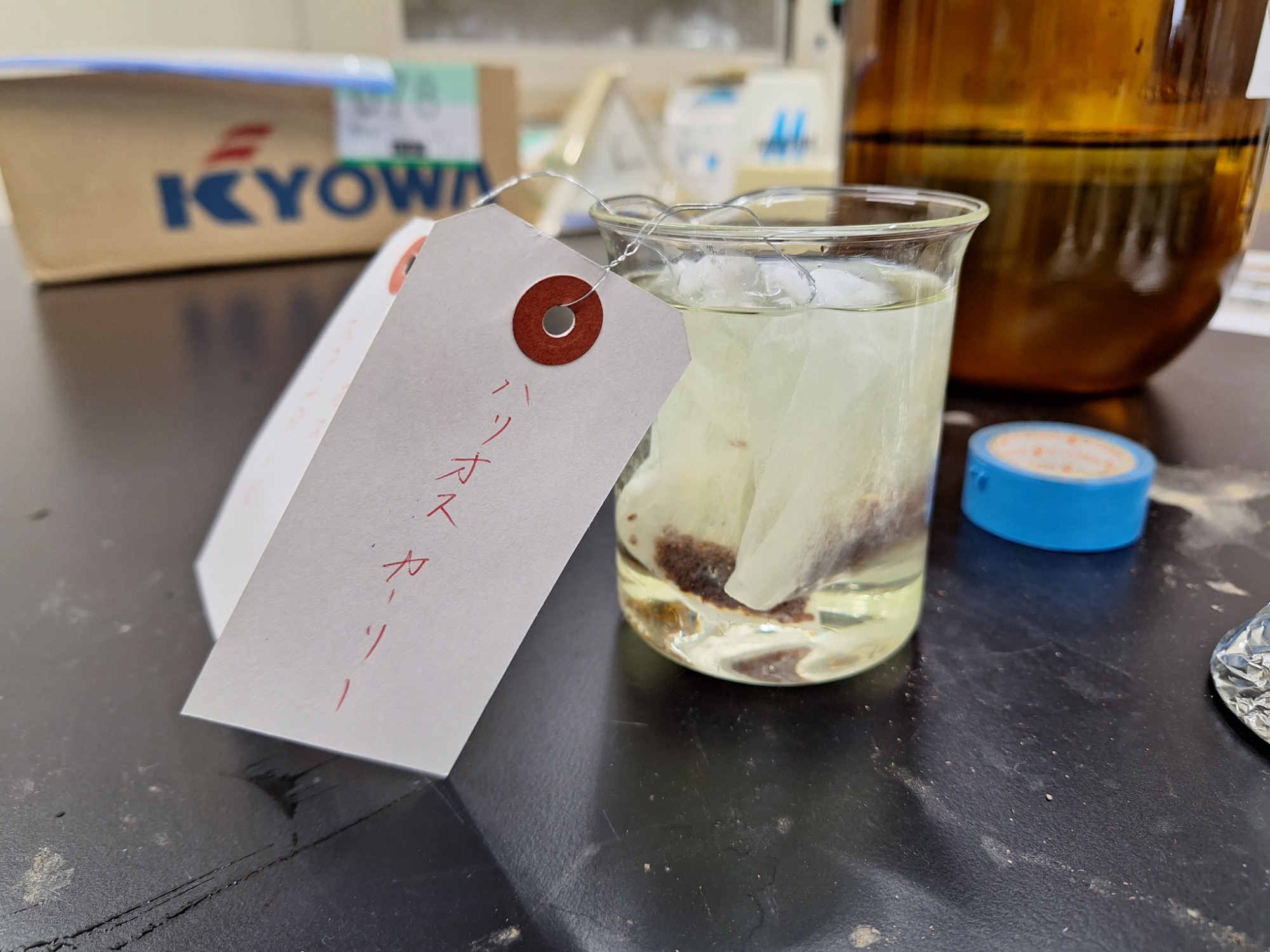

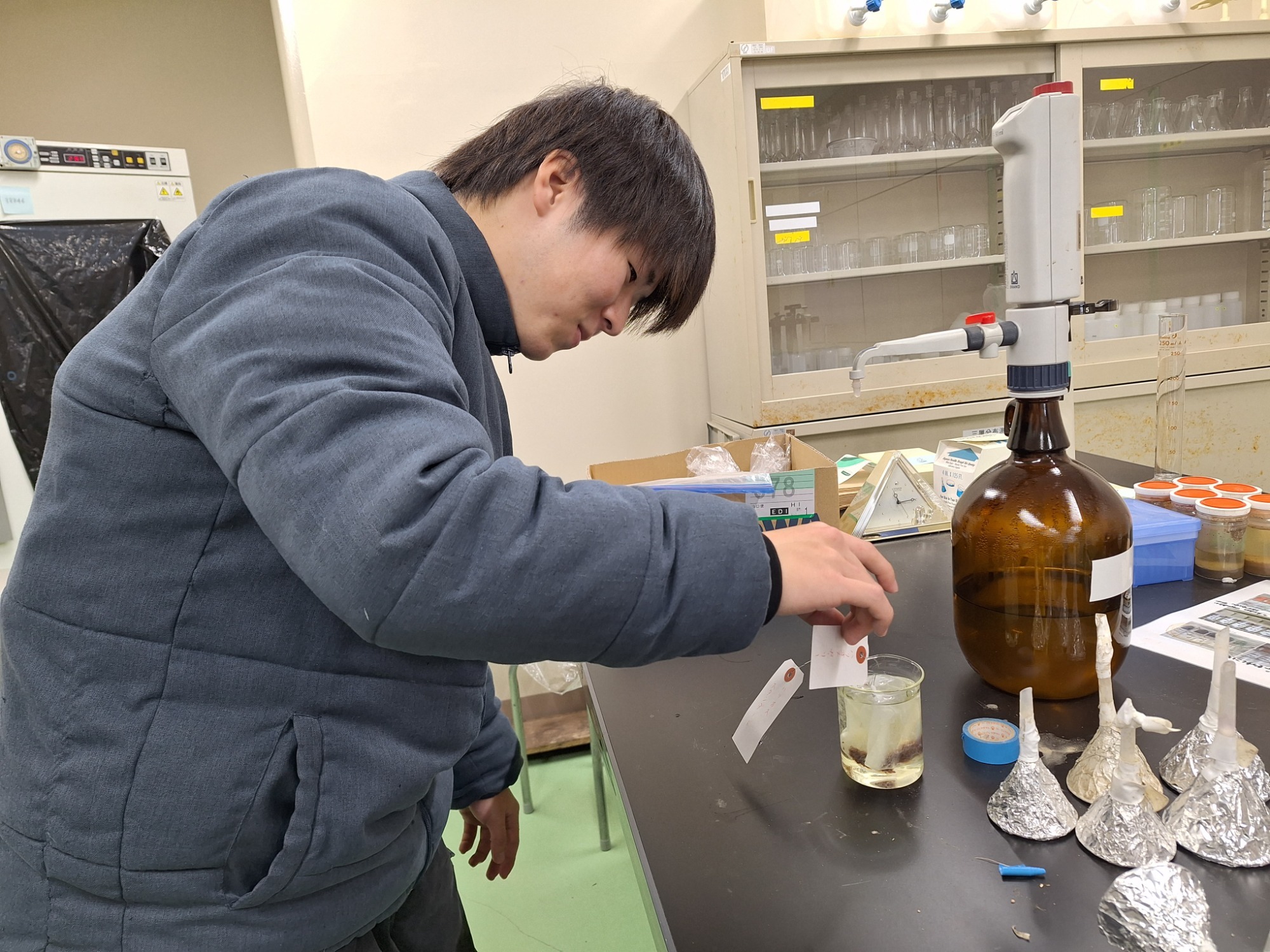

カーネーションの蒸気消毒をしました!! 6.5.29

5月29日(水)、園芸学科花き経営コースでは、2年生がカーネーションの蒸気消毒をしました。5月23日に耕うんしたベンチに、専用のシートをかぶせ、蒸気が通る太い管をセットします。ベンチの数より管の数が少ないため、途中で管を変える作業をしなければなりません。まるでサウナのような蒸し暑さの中、学生は適度に休みながら、懸命に作業しました。

今後、6月下旬には新しい苗を定植します。来年の母の日を楽しみにしてください!

メロンの誘引をしています! 6.5.28

メロンの誘引をしています!

5月28日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、一年生が1人でメロンの誘引をしました。5月14日に15cmほどの高さで最初の誘引をした後、みるみるうちにツルが伸びて、今では80cmほどの高さになりました。こうなると、先端が垂れ下がってくるので、誘引しなおさなければなりません。

最初はツルを折らないようおっかなびっくりで誘引していた学生も、わずか2週間で、淡々と誘引できるようになりました。

今後、交配・着果作業をしながら誘引し続け、最終的には約2.5mほどの高さまで吊り上げ摘心します。

2年生、大型ドローンを飛ばす! 1年生、初めての屋外飛行! 6.5.28

5月21日(火)、土地利用学科は3回目のドローン練習を行いました。

2年生は、農薬散布に使う大型ドローンでの練習です。その大きさは、幅約150㎝、重量約13kg! いつもの練習機(幅約40㎝、重量約1.4kg)とは、存在感が違いますねぇ。2年生は、大型機の操作時や農薬散布時に気を付けることなどについて、講師から説明を受けながら、操縦に挑戦していました。練習機との反応速度の違いなどを実感したようです。

一方、これまで強風で屋内練習しかできなかった1年生、今回が初めての屋外練習です。操縦者と補助者に分かれ、操縦者は補助者にドローンの位置を教えてもらいながら、正確な位置にドローンを飛ばす練習をしました。また、座学も熱心でよく質問する、と講師も感心していました。

土地利用学科のドローン練習、夏休み前まで続きます。

ピッカーでタマネギを収穫しました! 6.5.29

5月29日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生1人と2年生2人が、タマネギの拾い上げ収穫機(ピッカー)でタマネギ「ターザン」を収穫しました。1人が運転操作、他の2人が収穫コンテナの積みおろしと、分担して作業をすすめました。

初めて使う機械で、緊張しながらも職員の指示に従って一生懸命操作していました。

6月5日には、「もみじ3号」を収穫します。

販売実践演習の事前講義を行いました! 6.5.28

農業大学校では、月2回程度、直売所の敷地を借りて、対面販売する講義(販売実践演習)を行っています。5月28日(火)には、販売実践演習を前に、県内外にゆめタウンなどを展開する株式会社イズミから青果物担当のバイヤーを講師として招き、生産物の陳列方法、POPの書き方、接客のマナーについて説明していただきました。

「売りたい商品はしっかり幅を取ってお客様の目につくように並べる」「POPには価格、産地、豆知識などを入れる必要がある。ただし、歩きながら見るので、詳しすぎないよう文言を工夫する」など、すぐに役立つことを教えていただきました。6月7日(金)には、教えていただいたことをもとに、自分たちで陳列やPOPを考えるグループワークに取り組みます。

最初の販売実践演習は、6月12日(水)にソレーネ周南で行います。皆さん、お誘いあわせの上ご来店くださいませ!

白オクラの苗を定植しました!! 6.5.27

5月27日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生3人が山口伝統野菜の「白オクラ」を定植しました。「白オクラ」は発芽しにくく、生産者は一昼夜水に浸して発芽促進します。本校では、念には念を入れて、4月22日に金やすりで白オクラの種子の外皮を削り、5月1日に一昼夜水に浸して発芽を促し、翌5月2日に播種しました。努力のかいあって、430個のオクラはかなり発芽が良好で、根鉢もしっかりしていました。

この苗を、50cm間隔の2条千鳥植えで順次植え付けていきました。職員から「オクラはかなり丈が高くなるため、定植の時にしっかり土を押さえてぐらつかないようにする」などの説明を受けながら、430個の苗を植え付けていました。

このオクラは6月下旬ごろから収穫・出荷予定です。

林業の未来を切り拓く!

「やまぐち森林・林業未来維新カレッジ」を開講しました

6.5.17

5月17日(金)、本県林業の未来を切り拓く人材と林業事業体の確保・育成を促進するため、「農林業の知と技の拠点」(農林総合技術センター)を核とした新たな研修体系「やまぐち森林・林業未来維新カレッジ」(6コース49講座)の開講式を研修講座の一つ「林業即戦力短期育成塾」の初日にあわせて行いました。

当日は、受講生6名が、将来の林業担い手への決意を新たにしたところです。

同カレッジの主要な研修となる「林業即戦力短期育成塾」では、10月18日までの55日間、現場で必要な技術習得、資格取得に取り組みます。

カーネーション植え付けのための耕うんをしました!6.5.23

5月23日(木)、園芸学科花き経営コースでは、カーネーションを植え付けるための土づくりと耕うんをしました。

はじめに、赤玉土とバーク堆肥を表面に施用しました。赤玉土は通気性や排水性向上、バーク堆肥は有機質の補給が目的です。次に、専用のベンチ耕うん機を使って耕うんしました。

1年生は、ベンチの両側に足をかけ、耕うん機がベンチの土にもぐりこまないように気を付けながら一生懸命耕うんしていました。耕した後のベンチの土は、蒸気消毒しやすいように2年生が均していました。

6月下旬に苗を定植する予定です。来年の母の日に向けて、もう準備を始めています!

カボチャの誘引とわら敷きをしました! 6.5.23

5月23日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、2年生1人がカボチャの誘引とわら敷きをしました。

わらを敷くのは、雑草対策と着果時に果面を保護するためです。また、カボチャはつるで伸びるため、放置しておくと足の踏み場がなくなります。このため、つるの伸びる方向を定める必要があります。今回は、土地利用学科からもらった麦わらを敷き、細くて丈夫な支柱を使ってつるを固定しました。

今後、追肥、交配、わき芽とりなどの管理を続け、7月下旬ごろ収穫開始予定です。

チーズ製造演習を行いました! 6.5.22

本校では、農畜産物の基本的な特性を理解し、その加工技術を習得するため、農畜産物の加工演習を行っています。

本日5月23日(木)、本校で生産した生乳とレモンを使用して、カッテージチーズを作る演習を行いました。

学生たちは生き生きと演習に臨み、生乳の特性を勉強し、出来上がったカッテージチーズの味や触感を確認していました。

将来、農畜産物の生産に加えて、加工品の製造も行い、山口県を代表する農業経営者として成長することを期待します!

ナシの摘果を行いました! 6.5.22

5月22日(水)、園芸学科果樹経営コースでは、経営プロジェクト『「王秋」のコルク状果肉障害軽減を目指した着果管理対策の検討』の一環として、2年生1人と社会人研修生1人が摘果を行いました。

ナシ「王秋」には、コルク状果肉障害という、果肉に小さなコルクのような乾いた斑点が生じる生理障害が出ることがあります。切ってみないとわからないことから、生産者を悩ませている障害の一つです。

農研機構などの研究により、摘果時期を満開20日後及び60日後にすることで、この障害を減少できることが分かっています。今回は、満開40日後に摘果する調査区(慣行区)の摘果を行いました。

王秋は、10月下旬以降出荷予定です。これで果肉障害が減るかどうか、しっかり見極めます!

ネギを播種しました! 6.5.22

5月22日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生3人がネギの播種をしました。

最初に適度な太さの直管で播種のための溝を作り、次に播種します。最後に、覆土して終了です。簡単に見えますが、種は小さく、こぼさないように、一定の密度になるように、集中して続ける必要があります。

今回は、「やまひこ」「ブラックスター」「ブラックサマー」の3品種を、ベンチ内で播種する列の数を変えるなどして生育や品質を調査します。

ネギが大好きで農業大学校に進学した1年生が中心になって、職員に教えられたことを他の2人に指示しながら作業を進めていました(今回はネギが大好きな彼の一人舞台で構成しました)。

今後、間引きや施肥などをして、7月中旬頃から収穫開始予定です。

柳川の清掃をしました! 6.5.22

5月22日(水)、園芸学科、土地利用学科、社会人研修室、農林総合技術センター企画戦略部で柳川の清掃をしました。

柳川は、農業大学校内を流れている水路の一つで、擁壁は2m以上、幅も広いところは4m近くになります。

学生や職員は、水路内に生えている草をスコップ等でそぎ落としてコンテナに入れ、擁壁の上にあげるという作業を繰り返しました。

90分ほどを予定していましたが、全員が一生懸命頑張って、約60分で終わりました。皆さん、お疲れ様でした!

高校生が牛の審査を勉強しました! 6.5.22

5月22日(水)、県内農業高校の生徒約60名が来校され、本校等で飼養管理する乳用牛・肉用牛を使って、牛の審査を勉強されました。

農業高校では、家畜の審査技術向上のため、毎年6月に家畜審査競技(山口県学校農業クラブ連盟主催)が開催されています。今回、本大会に向けて牛の大きさや体型等、審査のポイントを学びました。

生徒たちは、前後左右から観察するとともに、牛を触って毛の柔らかさや皮膚のゆとりを確認するなど、熱心に勉強されていました。

今後、本日学んだことを各学校で復習され、本大会で全力を尽くされるとともに、卒業後は本校に進まれ、畜産・農業に関する知識や技術を深められることを期待します!

ナスの天敵を増やすため、ゴマの定植を行いました! 6.5.21

5月21日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクト「露地ナスにおける土着天敵を活用した防除体系の検証」の一環として、ゴマの定植をしました。

ゴマは、ナスの害虫であるアザミウマ類を好んで食べるタバコカスミカメを増やしてくれます。このゴマは、4月22日に播種したもので、この高さになるまでに約1か月かかりました。今回は、約5mおきに1株のゴマを定植しました。

今後、同じくアザミウマ類の天敵であるヒメハナカメムシを増やすため、ゴマと同じ日に播種した育苗中のサルビアを近くに植える予定です。

経営プロジェクト中間発表会(第3回目)を行いました!

6.5.21

5月21日(火)、園芸学科では、第3回目の中間発表を行いました。今回は、『「ゆめ果菜恵」※における高糖度冬春トマト生産に向けた塩分ストレス下での生産技術の検討』と題して、担当した2年生が、昨年9月から取り組んできた内容を発表しました。

この課題は、高糖度トマトを生産するために塩によるストレスをかけ、生育や果実品質、収量、経営に及ぼす影響を調査するものです。

担当した学生は、事前に一生懸命調べて、職員からの質問にもしっかり答えていました。担当している職員からも、わかりやすい補足があり、充実した内容になりました。

次回は、7月18日(木)に開催予定です。

※(株)サンポリが販売している隔離栽培キットです。

ピーマンの定植を行いました!! 6.5.20

5月20日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、ピーマンの定植を行いました。

5月16日に部材をプラモデルのように組み合わせて潅水チューブを設置し、その上にマルチを被覆して準備した畝に、1年生4人が2班に分かれ、植穴の位置を決める人と植穴をあける人に役割分担して植穴を作りました。職員から「ナス科は穂木の自根が出るのを防ぐため、畝の面より2cmほど高めに植え付ける」などと指導を受けた後、学生たちは順次植え付けていきました。

このピーマンは、今後誘引準備や整枝などを行い、6月中旬に収穫・出荷予定です。

ナスの支柱立てを行いました!! 6.5.20

5月20日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、ナスの支柱建てを行いました。

トマトやナスは、生育に伴い茎が上方に向かって伸びます。ここに実が着き重くなると、茎が支えきれずに折れる、台風などに伴う強風で倒れる、といったことがあります。

今回は、約5mごとに太い鉄管を専用の道具で打ち込み、鉄管と鉄管の間はイボ竹を差し込んで支柱を作っていきました。

約120本の支柱を、2年生1人と社会人研修生2名で一生懸命打ち込みました。

このナスは、6月中旬に収穫・出荷予定です。

キュウリの潅水チューブ設置とマルチ被覆を行いました!! 6.5.16

5月16日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生3人でキュウリを植え付けるための潅水チューブ設置とマルチ被覆を行いました。

最初は、「潅水チューブってどっちが上?」などと言っていましたが、職員の指示を受けると、自分たちで設置の順番などを工夫しながら、手際よく組み立てました。

次いで、1人がベンチの木枠の上に上がってマルチを展張しながら、残り2人がマルチを埋め込む作業をしました。不安定な足場の上でしたが、熱心に頑張りました。

ここには5月下旬にキュウリを定植します。定植後は整枝・誘引し、6月中旬ごろ、収穫・出荷予定です。

ブドウのジベレリン処理真っ最中! 6.5.16

現在、園芸学科果樹経営コースでは、ブドウのジベレリン処理の真っ最中です。

ジベレリン処理は、無核化(種なしブドウにする)と着粒安定という効果があり、多くの品種では、満開の前後に行います。

この日は、赤系ブドウの「安芸クイーン」などに処理しました。

ジベレリン処理から数日すると着粒が確認でき、直ちに摘粒作業に入ります。

美味しく、種がない食べやすいブドウに育てます。8月上旬から出荷開始予定ですので、ぜひお召し上がりください!

中学生が職場を体験されました! 6.5.16

5月16日(木)、市内の中学生5名が職場体験に来校されました。

畜産学科では、酪農経営コースと肉用牛経営コースそれぞれの施設を見学し、実習内容を確認した後、子牛の哺育と繁殖牛への飼料給与を体験しました。

今回来校した生徒は、みなさん動物が好きで、特に牛が好き人もいました。

将来、畜産や農業に関わる道に進まれることを期待します。

土地利用学科、現地実習の様子(5月第3週) 6.5.15

5月13日(月)と15日(水)、山口市の農事組合法人 二島東で実習を行いました。13日はタマネギの調製作業。タマネギの葉と根を切り取り、黒く変色した薄皮をむき、「秀」「優」「規格外」に分ける作業です(「秀」は「優」より良品)。白い皮が見えるものは「優」にするなど、農大での調製とは違う難しさがありましたが、学生達は黙々と取り組んでいました。15日はタマネギの拾い上げ。畝の上で乾かされたタマネギを、機械でどんどん拾ってコンテナに入れ、コンテナを軽トラックに積む作業です。軽トラックにコンテナを積み込むのは大変な作業ですが、学生としては筋トレになるので良かったとか・・・?

また、5月15日(水)は山口市の農事組合法人二島西でも実習を行いました。作業内容は、大麦収穫の補助、タマネギ収穫用コンテナの運搬です。収穫するコンバインは6条刈120馬力!(少しだけ操縦させてもらえました) 運搬するコンテナ数は3,800個!

農大とは桁違いの規模を、肌で感じ取ることができたのではないでしょうか。

草刈り、草刈り、草刈り! 6.5.15

5月に入ると、草も勢いよく伸び始めます。5月15日(水)、土地利用学科では1年生の練習も兼ねて、一斉に草刈りを行いました。

1年生は担当エリアに分かれて、刈払機、スパイダーモア(斜面の草を刈ることができる機械)、自走式ハンマーナイフモア(平坦地の草を楽に刈ることができる機械)を使い、どんどん草を刈っていきます。特に、スパイダーモアやハンマーナイフモアを使うのは初めてのため、教官や2年生から操作方法を教わりながらの草刈りです。指導していた2年生から「先生、1年前の私より断然上手ですよ!」と驚きの声。それは、あなたの教え方が上手だからですよ。

これから草刈りシーズンに入ります。作業に、暑さに、徐々に体を慣らしていきましょう。

サツマイモを定植しました! 6.5.15

5月15日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、サツマイモの定植をしました。5月2日に、野菜栽培各論の一環としてマルチ被覆した畝に定植しました。品種は、果肉が黄白色の「紅はるか」「なると金時」と紫色の「ふくむらさき」です。

職員から、「土中に3節ほど埋まるように斜めに植え付け、その後、マルチのバタつきを防ぐため苗の周りに盛り土する」と指導を受け、1年生8人は一生懸命植え付けました。

植付に際しては、マルチに穴をあける人、苗を配置する人、植え付ける人に手早く役割分担し、400本の苗を定植しました。

このサツマイモは、11月の拠点祭を中心に販売していきます。甘いサツマイモになるよう一生懸命育てるので、ぜひ買いに来てください!!

ピーマンを植え付けるための畝を立てました!

6.5.15

5月15日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生が職員指導の下、ピーマン等を植え付けるための畝立てをしました。

最初に、畝のセンターを取りやすくするため足跡で印をつけました。次に、高畝にするため管理機で土を寄せました。さらに、畝立て成型機で畝を作りました。合計4本、1人で一生懸命作業しました。

この畝には、4月下旬に鉢上げして現在育苗しているピーマンとパプリカを定植します。

今後、潅水チューブを設置し、マルチ被覆をしたのち、5月下旬に定植する予定です。

カーネーションの撤収! 6.5.15

5月15日(水)、園芸学科花き経営コースでは、カーネーションを撤収しました。

花き類の栽培は、植え付け前に土壌消毒、播種やフラワーネットの準備が必要です。同時に、播種または苗の購入をします。定植、潅水や施肥など一連の栽培管理、収穫・調製・出荷、と次々に作業が押し寄せます。このため、綿密に計画を立て、無駄の無いように作付けしなければなりません。

この日は、大きな需要のある母の日を過ぎたため、撤収と自作に向けた準備を行いました。2年生と職員で刈込ばさみで株を切り、マルチをできるだけ破らないように慎重に引き抜き、まとめて廃棄用バケツに入れて持ち出していました。

多くの花き類は、播種や定植~収穫までが3~6か月ですが、カーネーションは約1年と、長期間にわたり栽培します。6月には、来年の母の日に向けて、再びカーネーションを植え付けます。

第一回就農前集合研修を開催しました(社会人研修室)

6.5.15

5月15日(水)就農を控えた研修生を対象とした研修会を実施しました。参加者は、就農・就業に向けた心得や就農計画の作成方法等について熱心に聞いていました。

オクラを植え付けるための畝立てを行いました!

6.5.15

5月15日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生がオクラを植え付けるための畝立てを行いました。

専用の畝立て成型機を使い、あらかじめ目印を付けて中心をずらさないよう集中して、4畝をまっすぐ立てました。さらに、一番外側に、防風目的のためのソルゴーを植え付ける畝も立てました。

4月25日に皮を削り、5月2日に播種したオクラは、学生が管理し、現在、本葉が展葉して、生育は順調です。

収穫は7月上旬頃に開始予定です。

キュウリを植え付けるためのベンチ耕うんを行いました! 6.5.15

5月15日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生がキュウリを受け付けるためのベンチ耕うんを行いました。

学生は職員と一緒に、専用のベンチ耕うん機をベンチの中に上げ、ベンチの板に足を掛けた不安定な姿勢でも、機械がしっかり耕うんできるように重心を調整するなど、慎重に操作していました。

今後、潅水チューブを設置し、マルチを被覆し、5月下旬に定植します。

経営プロジェクト中間発表会(第2回目)を開催しました! 6.5.14

5月14日(火)、園芸学科では第2回目の中間発表会を開催しました。今回は、『イチゴ「CK1号」の特性把握と導入効果の検討』と題して、担当した2年生が、昨年7月から取り組んできた内容を発表しました。

この課題は、「CK1号」の育成に携わった農林総合技術センターと連携して取り組んでいるものです。2年生は、職員や学生からの質問に熱心に答えていました。

参加した学生や研修生・職員は、発表が終わった後、栽培しているハウスの中で「CK1号」に実際に触って、果実の硬さを確かめるなどしていました。

次回は、5月21日(火)に開催予定です。

メロンの誘引を行いました! 6.5.14

5月14日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生8人と社会人研修生4人で、メロンの誘引を行いました。

あらかじめ2年生と1年生が協力して作って結束していた約300本の誘引ヒモと専用の器具を使って、メロンのつるを誘引します。

学生たちは、職員から教えられたとおり、わき芽や雄花を除去しながら誘引していました。

収穫は8月上旬を予定しています。美味しいメロンになるよう頑張ります!

ナスの定植を行いました! 6.5.13

5月13日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生8人と社会人研修生4人で、ナスの定植を行いました。

研修生が運搬車で約700本の苗を運び、その間に学生は運ばれた苗を畝の手前まで移動する係、マルチに穴をあける係などに役割分担して準備しました。

その後、全員で定植しました。前日の大雨で土がぬかるむ中、皆、一生懸命作業していました。

今後、整枝・誘引などを行い、6月中旬ごろ、収穫予定です。

トルコギキョウの生育調査をしました! 6.5.9

5月9日(木)、園芸学科花き経営コースでは、経営プロジェクト「トルコギキョウの少量培地耕の検討」の一環として、生育調査を行いました。

トルコギキョウは、少量培地での栽培により、土耕栽培と比べ花もちが良くなる、草姿がコンパクトになるとされています。

しかし、県内のトルコギキョウ栽培では、土耕栽培が中心のため、本プロジェクトで少量培地耕に取り組み、土耕栽培と比較して品質の差が生じるか検証します。

担当の2年生は、メジャーをあてて草丈を測りながら一生懸命記帳していました。

このトルコギキョウは、8月上旬に収穫・出荷予定です。

現地実習の様子(5月第2週 その2) 6.5.13

土地利用学科2年生の2名が、5月8日(水)から10日(金)の3日間、山口市の農事組合法人 二島西(ふたじまにし)で現地実習として小麦の農薬散布の補助を行いました。(農)二島西には、農大の卒業生が3名就職しています。その先輩達に連れられて、ドローンのバッテリー交換や農薬の調整などをさせてもらいました。学生は、初めて見る自動航行・自動散布ドローン(送信機での操作が不要)での農薬散布に、とても感動したようです。

また、5月9日(木)の農事組合法人 二島東(ふたじまひがし)では、耕耘とタマネギ掘り取りの補助を行いました。圃場の条件が悪かったためタマネギ掘取機の操作はさせてもらえませんでしたが、学生達は畝の上に掘り出されたタマネギの葉を切ったり、タマネギを畝の中央に寄せる作業に黙々と取り組んでいました。しゃがんだり、中腰になったりしながらの作業は結構辛かったと思いますが、よく頑張りました! 土地利用学科でもこれから中生タマネギを収穫する予定ですが、作業を具体的にイメージできたことと思います。

現地実習の様子(5月第2週 その1) 6.5.13

5月8日(水)、土地利用学科2年生3名が、防府市の農事組合法人 上り熊(あがりくま)で現地実習を行い、タマネギを掘り取りました。法人の構成員20名と一緒に、約30アールのタマネギを手で抜いてきれいに並べていきます(刈払機で葉を一斉に切っていくため)。さて、土地利用学科でも4月1日に早生タマネギの抜き取りをしましたが、その時と比べてどうでしたか? 学生からは「雑草がない」「タマネギが浅植えで抜きやすい」「葉を刈っていないので抜きやすい」との声。ただ作業をするだけでなく、次作での改善点も学んだようです。なお、5月10日(金)にも(農)上り熊にうかがい、抜き取ったタマネギを全てコンテナに入れて運び出しました。

5月10日(金)は2年生2名が、(株)ファーム大道(だいどう)でもタマネギの拾い上げを行いました。こちらではピッカー(タマネギを拾い上げてコンテナに入れる機械)を使い、少人数でタマネギを拾い上げて運び出す機械体系を学びました。土地利用学科の中生タマネギでもピッカーを使う予定ですが、今回の実習で操作のポイントをつかむなど、良い予行練習になったようです。

今年度最初の中間発表を行いました! 6.5.9

農業大学校では、経営プロジェクトの一環として、中間発表を行うこととしています。この日は、野菜経営コースの学生が「複合環境技術制御装置を用いた匠の技の実践とイチゴの生育・収量に及ぼす影響への評価」と題して説明し、質問に答えました。

大勢の前で発表する経験は少なく、緊張している様子がよく伝わってきましたが、しっかり丁寧に説明していました。

次の中間発表は、5月14日に行います。

ナシの小袋掛け真っ最中です! 6.5.9

5月9日(木)、園芸学科果樹経営コースでは、今日からナシの小袋掛けに取りかかりました。

見た目が緑色の「二十世紀」や「なつしずく」は、袋をかけずに育てると果皮が汚くなるため外観品質が低下します。また、梨の花が満開後一定の時期までに袋掛けしないと、病原菌に感染するリスクが高まります。このため、満開後1か月を目安に小袋と呼ばれる袋を掛けます。

この日は、「ゴールド二十世紀」に小袋を掛けていきました。

普段は学生や社会人研修生が3~4名で行っていますが、この日は2年生1名が肩より上に手を上げる負荷の強い姿勢で、時に逆光で顔をしかめながら一生懸命取り組んでいました。この先、大袋掛けや夏の枝管理が待っています。

きれいでおいしいナシになるよう、まだまだ頑張ります!

キュウリの呼び接ぎをしました! 6.5.9

5月9日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、野菜栽培各論の一環として、1年生8人と社会人研修生4名でキュウリの呼び接ぎをしました。

このキュウリは、4月30日に学生が種をまいて育てたものです。

最初に、職員から「接ぎ木について」説明し、穂木や台木などの用語を、実物を見ながら学習しました。

次に、経験者の1年生が、カミソリの刃を持ちながら、「まず、台木の生長点を取る。次に、台木は上から下に、穂木は下から上に斜めに切り込みを入れて、器具で固定する。」と実際にやって見せました。

中には切り込みを入れすぎて切り落とす学生もいましたが、何とか頑張って接いでいました。

接ぎ木に成功したキュウリは、5月下旬ごろ、ほ場に定植予定です。

メロンを定植しました! 6.5.8

5月8日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、2年生1名と1年生8人でメロンの定植を行いました。担当している2年生は、集まった8人を、苗を配る係と植え付ける係に手早く役割分担し、植え付け方法を説明した後、速やかに作業を進めました。1年生は2年生に教えられたとおり、黙々と植え付けていました。

2年生は、「去年は害虫が多発したので、今年は頑張って良いものを作ります!」と意気込んでいました。

今回植え付けた品種は「ミラノ夏Ⅰ」で、各種病害に強く、高糖度が期待できる品種です。

この後、同じ長さの誘引ヒモを作り、つるを切らないように丁寧に吊り上げていきます。さらに、交配、摘果などの作業を経て、収穫は8月上旬ごろに行う予定です。

セット動噴洗浄研修会を開催しました! 6.5.8

5月8日(水)、園芸学科野菜経営コースが中心となって、セット動噴洗浄研修会を開催しました。セット動噴は、農薬散布などに使用します。丁寧に洗浄しないと、薬液を入れるバケツ、噴霧器、ポンプ、ホース、ノズルのどれにも農薬の液(薬液)が残るリスクがあります。このため、2年前から毎年研修会を行っています。今回は、約20名が参加しました。

2年生が「まずバケツを洗って、次に吸水ホースとフィルター、余水ホースを洗います。」など手順を丁寧に説明しました。

聴講していた学生や研修生からは、「巻いているホースは洗わないのですか」「バケツの外側に付いている薬液はどうしますか」などの質問があり、「マニュアルには書いてありませんが、ホースやバケツの外側も洗っています。」などと答えていました。学生は、職員とともに「書いていないがやっていることを記入するなど、マニュアルをどんどん改訂していかないといけないですね。」と話していました。

説明した学生にも、聞いていた学生、社会人研修生、職員にも、実りある研修会となりました。

農業法人での実習が始まりました 6.5.8

土地利用学科の2年生は、定期的に農業法人で実習を行い、農業法人の運営や生産の流れを学ぶこととしています。

5月2日(木)、防府市の(株)ファーム大道(だいどう)と、山口市の農事組合法人 二島東(ふたじまひがし)で実習を行いました。

(株)ファーム大道での実習は、タマネギの農薬散布でした。使用する機械は、キャビン(ガラス張りの操縦席)付きの乗用管理機で、一度に散布できる幅は15m、散布量は車速に合わせて自動調整されるという、高性能なものです。学生もさぞワクワクしながら実習できたことでしょう。

(農)二島東での実習は、耕耘と除草剤散布でした。乗用機械の安全な乗り降り、操作パネルの説明、タイヤ跡を残さない耕耘方法など、丁寧に教えてもらったとのこと。農業法人の方々の人材育成に視点をおいた指導に、只々感謝です。

これからタマネギの収穫、田植え等の農繁期を迎えます。積極的に実習に行き、知識・技術の向上に励みましょう!

今年もドローンの操作練習を始めました 6.5.8

土地利用学科では、トラクタやコンバイン同様、ドローンも重要な農業機械の一つと位置づけ、1年次では基本的な操作方法、2年次では農業現場での活用等について学修することとしています。

5月7日(火)、1回目の講義・操作練習を行いました。講師は、昨年度に引き続き腕利きのドローンパイロット集団「やまぐちドローン操友会」の方々です。

午前は2年生の練習。昨年度の復習として、平面飛行、立体飛行(平面飛行+上昇下降)、円形飛行を行いました。2年生の大半は半年間ドローンを触っていないとのことでしたが、なかなかどうして腕は衰えていませんでしたね。

午後は1年生が初練習。ドローンを使用する際に必ず覚えておかなければならないことなど、ドローンの基本的な操作方法を学びました。当面の目標は、秋のオープンキャンパスで高校生に操作方法を教えることですね。

今年度は、夏休みまでに計6回練習を行う予定です。

母の日の前に大急ぎでカーネーションを調製しています! 6.5.8

現在、園芸学科花き経営コースでは、母の日を前にカーネーションやダリア、やまぐちオリジナルユリの出荷調製に大忙しです。

この日は、1年生と職員の合計3名で山ほどあるやまぐちオリジナルユリを一生懸命調製していました。

まず、台の上に敷いた布に書かれた線に茎の末端をそろえて、長さを測ります。次に、虫や病気の被害を受けている蕾などを落とします。最後に、末端の葉をしごいて落とします。

「その容器の中のを全部調製するの?」と尋ねると、学生は「まだ冷蔵庫に大量にあります」と言いながら、手を止めずに調製を続けていました。

5月12日は母の日ですね。日頃言えない感謝の言葉を、花束に込めて送ってみてはいかがでしょうか。

子牛が産まれました! 6.5.8

5月8日(水)9時30分頃、畜産学科肉用牛経営コースで飼養管理する肉用牛(黒毛和種)の繁殖牛が雄子牛を出産しました。

分娩房(出産用の部屋)に設置したカメラの映像をタブレットで確認することで、分娩の様子を見守り、出生後は学生や職員が畜舎に行き、タオルや乾いた草で子牛の体を拭きました。

本校では学修にIoT技術を取り入れており、今回は牛に取り付けたセンサーから分娩通知をメールで受信し、カメラで分娩の様子を教室から確認することで、何度も畜舎へ確認に行く手間を省力化しています。

今後は、生まれた子牛が大きく元気に育つよう、学生・職員が丹精込めて飼養管理していきます!

サツマイモを植えるためのマルチ被覆をしました!6.5.2

5月7日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生8名と社会人研修生4名でサツマイモを植えるための畝にマルチを被覆しました。

事前に職員から「黒色マルチに期待される効果は?」などと聞かれ、学生たちは「草抑え」「地温上昇」などとしっかり答えていました。

職員と社会人研修生でお手本を見せた後、学生たちも、マルチを展張する人、両横でマルチに土をかぶせる人の3人一組になって作業に取り組みました。

前日の雨で足元がぬかるむ中、土を練るようにマルチにかぶせたことから、30mのマルチを被覆し終わると、学生たちは一様に腰が重くなったようなしぐさをしながらも、次の畝に向かって頑張って取り組んでいました。

この畝には、5月15日にサツマイモの苗を植え付けます。

キュウリの台木を播種しました! 6.5.2

5月2日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生がキュウリの台木となるカボチャの種をまきました。

キュウリはウリ科の作物で、草勢の調節や病害回避のため、同じくウリ科のカボチャを台木として接ぎ木します。

4月30日に播種したキュウリの台木として、今回はカボチャ「ときわパワーZ2」を播種しました。

1年生は、キュウリの時と同じように、指で溝を作って種の向きをそろえながら、「種が大きいからキュウリよりは楽かも」と言いながらまいていました。

このキュウリは、来週行われる栽培各論の講義にて、接ぎ木予定です。

カボチャを定植しました! 6.5.2

5月2日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、2年生と1年生でカボチャ「くりまさる」の苗を定植しました。

70cm間隔でマルチに穴をあけ、ポットで育てた苗を植え付けていきます。

職員が「ポットからいったん出して、水の中に3秒ほどつけて吸水させ、植穴を少し掘って植える。ポットの土の表面と畝の表面が平らになるくらいまで掘る。」と説明した後、学生たちで水に漬ける係と植え付ける係で役割分担して植え付けました。

今後、7月下旬ごろ収穫予定です。

ミニトマトを定植しました! 6.5.2

5月2日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、2年生と1年生でミニトマトの定植をしました。このミニトマトは、経営プロジェクト「ミニトマト栽培における台木の違いや高接ぎ木法が青枯病の発生や生育、収量に及ぼす影響について」の一環として栽培するもので、一見同じ苗に見えますが、①2種類の台木、②台木と穂木を接ぐ位置を通常より高い場所で接いだ高接ぎ木苗、③通常の高さで接いだ苗、④台木と接ぎ木せずに育てている自根苗で、合計5種類あります。この5種類の苗を一つの畝に順番に植えていきます。

効率的かつ順番どおりに定植するため、入念に打ち合わせをした後、植穴をあけ、苗を置きました。次いで、職員から「浅植えにして、しっかり周りの土となじませる」などの注意点を聞きながら定植していました。

このミニトマトは、6月上旬から収穫予定です。

オクラを播種しました! 6.5.2

5月2日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生がオクラの種をセルトレイにまきました。

この種は、4月25日に鉄やすりで種皮の一部を削ったものです。根気よく削った種は、なんと430個ありました。

昨日から吸水させたところ、種が一回り大きくなり、中にはすでに発芽しそうなものも見られました。

職員から、セルトレイに土を充填する方法、あける穴の深さなどを聞いた後、自分でも実際に取り組みました。

今後、5月下旬に定植し、6月下旬に収穫予定です。

ナスの施肥・耕うん・畝立てをしました! 6.5.1

5月1日、園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクト「露地ナスにおける土着天敵を活用した防除体系の検証」の一環として、ナスを植え付けるための施肥、耕うん、畝立てを行いました。

肥料を施用した後、トラクターに乗って耕うんし、目印として足跡を付けました。その後、足跡にトラクターのセンターマーカーを合わせて、曲がらないように注意しながらトラクターに付けた畝立成型機で畝を立てました。

今後、畝にマルチを被覆し、5月中旬にナスを定植し、土着天敵の種類や量、害虫による被害の程度などを調査します。

ブドウの花穂整形が始まりました! 6.5.2

5月2日(木)、園芸学科果樹経営コースでは、学生と社会人研修生が、ガラス温室内のシャインマスカットの花穂整形を始めました。

ブドウは、1本の枝に1~3房、1つの房には数百の花が着生します。まず、1枝1房として、その房の先端3~4cmを残して他の花蕾を除去します。

先端の細い専用のハサミを使って、集中力を切らすことの無いよう、一生懸命取り組んでいます!

美味しいブドウになるよう、心を込め、集中して頑張っています!

コンバインの清掃は、ボルトを折らないよう注意!

6.4.30

4月30日(火)、土地利用学科ではコンバインの清掃を行いました。水稲の収穫後に一度清掃していますが、麦の収穫前に再度徹底的に清掃するため、そして1年生にコンバインの清掃を教えるために実施しました。

実は、農大のコンバイン清掃では、毎年ボルトをねじ切る(締め過ぎ又は逆回しで折ってしまう)トラブルが起きています。1年生は、みな今年度第1号にならないように注意しながら、慎重に作業していました。結果、今回はボルト折損ゼロ。手が届きにくい場所のボルトを、コンバインの下に潜り込んで外した1年生もいました。なかなか積極的でいいですね!

さて、部品を外してみると、コンバインの中には意外なほど籾やワラ屑が残っています。学生達は、部品を洗ったり、圧縮空気(コンプレッサー)で籾等を吹き飛ばしたり、回転部分に詰まったワラ屑を手で取り除いたりと、地道に清掃していました。きれいになって、オイルもさしたことですし、麦の収穫が順調にいくことを期待しています。

キュウリを播種しました! 6.4.30

4月30日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、キュウリを播種しました。

最初に、職員が「このトレイは約50cmだから、5cmおきに9列、1列6粒で54粒になる」「第一関節の深さまで掘りながら筋をつける」「種の向きを合わせてまく」などと教えながらやってみせました。学生は、教えられたことを自分なりに解釈しながら、取り組んでいました。

今回は、「兼備2号」「クラージュ」「常翔661」の3品種を植え付けました。この後、呼び接ぎをしたあと移植し、6月中旬ごろ収穫予定です。

カボチャを植えるための耕うんと畝立てをしました!

6.4.30

4月30日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、カボチャを植え付けるための施肥、耕うん、畝立てを行いました。

肥料を施用した後、トラクターに乗って耕うんし、目印として足跡を付けました。その後、畝立成型機で畝を立てました。

畝立成型機はいくつもレバーがあり、学生は職員に教えてもらいながら、まっすぐな畝を立てるため、集中して作業していました。

明後日には育苗中の苗を定植し、7月下旬ごろ収穫予定です。

サツマイモを植えるための耕うんと畝立てをしました!

6.4.26

4月26日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、サツマイモを植えるための耕うんと畝立てをしました。

まず、2年生がトラクターに乗って耕うんした後、目印として足跡を付けました。次に、足跡に沿って、溝上機で畝の中心となる場所に土を寄せました。最後に、畝立成型機で畝立てました。2年生は溝上機や畝立整形機の使い方も丁寧に教えてくれました。

今後、5月中旬に苗を定植する予定です。

出生牛に初乳を給与しました! 6.4.30

4月26日(金)未明、畜産学科酪農経営コースで飼養管理する乳用牛(ジャージー種)が雌子牛を出産し、学生が初乳を給与しました。

生まれたばかりの子牛は病気に対する抗体を持たないため、初乳(分娩直後の母乳)から抗体を得る必要があります。

入学して間もない1年生が、母牛から搾った初乳をバケツに入れて、慣れない手つきで給与しました。

始め、子牛も哺乳には慣れていませんでしたが、バケツの乳首が口に含まれると、上手にごくごくと飲み始めました。

将来、母牛のように丈夫な子牛が産めるよう、学生・職員一同、大切に育てていきます!

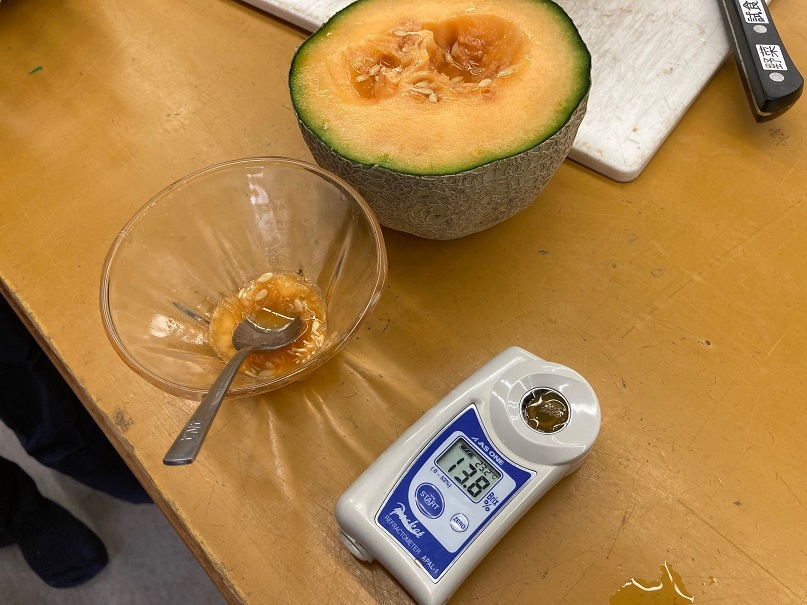

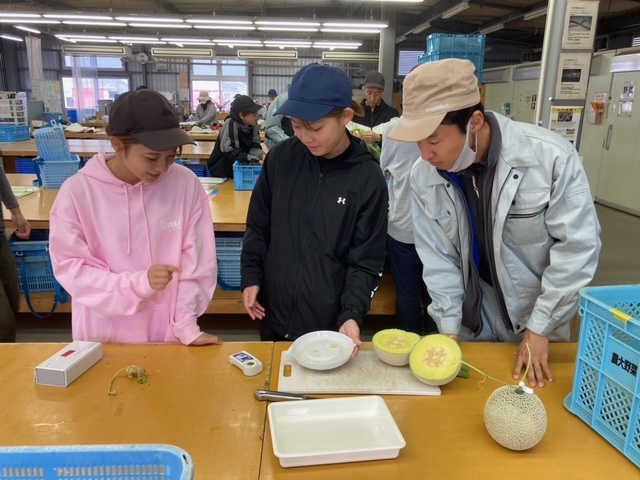

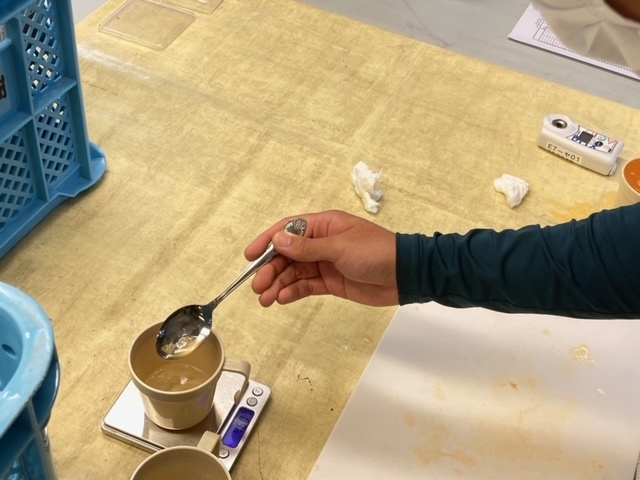

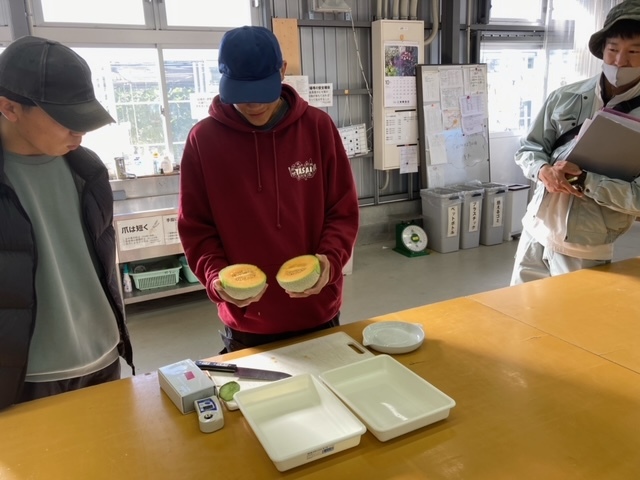

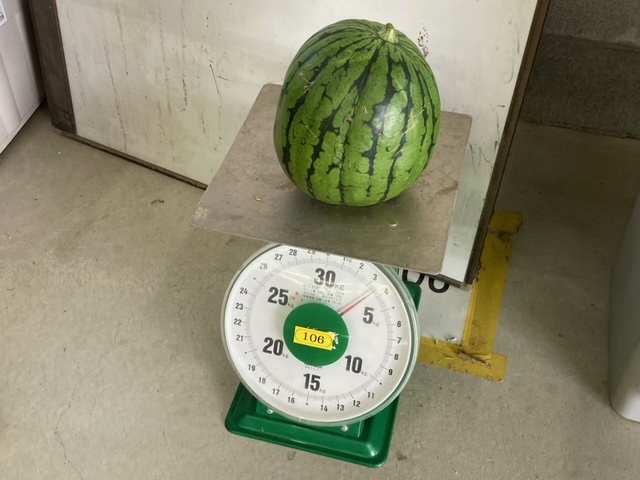

メロンの糖度調査をしました! 6.4.26

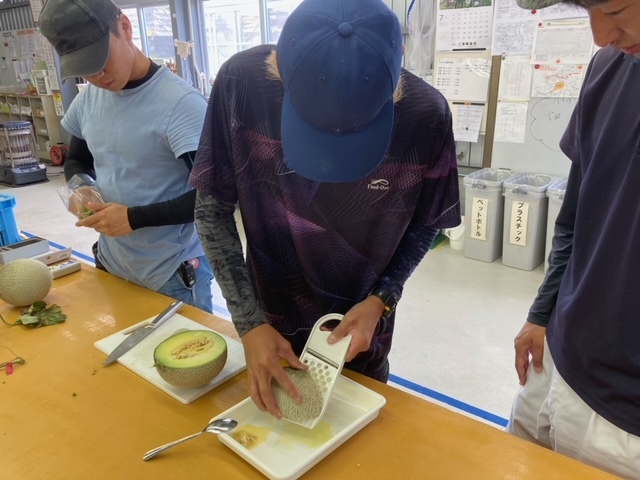

4月26日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、メロンの糖度調査をしました。

昨年11月上旬に播種し、約半年間丁寧に育てました。このたび、収穫期をむかえるにあたり、糖度検査を行いました。

これまでは春と夏に播種してベンチに定植し、それぞれ夏と秋に収穫する栽培でした。今回は、晩秋に播種して畝に定植し、春に収穫する栽培に挑戦しました。

品種は「早春のマリアージュ」で、糖度は13.8度となり、目標としていた13度を超え、美味しい味に仕上がっていました。

今後、3か所の直売所に出荷予定です。

GAP概論始まりました! 6.4.25

4月25日(木)、1年生の共通科目「GAP概論」が始まりました。

今回は、ASIAGAP指導員及びJGAP審査員補の資格を持つ、合同会社つちかい代表社員の大神健治さんを講師に迎え、『GAPを始めてみませんか』と題しての講義でした。今回は、補助として卒業生も参加してくれました。

大神さんは、「あなたにとって安心・安全な農産物とは何ですか」などと学生に問いかけながら、スライドで丁寧に説明されました。

今後、ヒヤリハットやトレーステストなどを通じて、GAPの理解を深めます。

オクラの種の皮を削りました! 6.4.25

4月25日(木)、園芸学科野菜経営コースの1年生が、白オクラの種子の皮むきをしました。

白オクラは、山口県長門地域で栽培されている伝統野菜です。

一般的にオクラの種子は硬い種皮でおおわれており、そのままは種しても発芽しにくい、あるいは発芽ぞろいが良くないことが課題です。

そこで、このたび、オクラの種皮を鉄やすりで一部削り、胚乳を出す作業に取り組みました。

5月1日に、削った種を一昼夜水に漬け、翌日(5月2日)には種する予定です。芽が出るか楽しみです!

ライスセンターで乾燥機の清掃実習を行いました! 6.4.24

4月24日(水)、土地利用学科の2年生と研修生の計11名が、JA山口県の大道ライスセンターで乾燥機の清掃実習を行いました。乾燥機の中や周りに残っている籾(もみ)やゴミを取り除き、麦(6月頃収穫し、大道ライスセンターで乾燥調製)の中に籾等が混ざらないようにするための大事な清掃です。

ライスセンターには、見上げるばかりの大きな乾燥機が15台。この乾燥機の中に入って清掃するのか!(イイ写真が撮れるぞ!)とドキドキしましたが、乾燥機の中は既に清掃が終わっていました。学生達は、乾燥機のカバーを外してコンプレッサー(圧縮空気)で噴いたり、網目に詰まっている籾・ワラ・草の実などを道具や手で取り除いたり、ほこりまみれになりながらも一つ一つきれいにしていきました。みんな黙々と、真面目に取り組んでいました。

さて、麦の収穫前に乾燥機の清掃があるということは、水稲の収穫前にも同じように乾燥機の清掃があります。・・・次は暑い時期になりますね。・・・頑張りましょう。

ナスの接ぎ木をしました! 6.4.24

4月24日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクト「露地ナスにおける土着天敵を活用した防除体系の検証」及び野菜栽培各論の一環として、ナスの接ぎ木を行いました。

台木は各種病害に強い「トナシム」、穂木は果皮が柔らかく食べやすい「PC筑陽」を選びました。台木も穂木も2月中旬に播種し、丁寧に育て上げました。

台木に切れ込みを入れ、くさび状に切った穂木を差し込みクリップで固定する『割接ぎ』を行いました。

今後、1週間程度遮光し、湿度を保ったトンネル内で穂木と台木がつながるよう養生します。定植は5月中旬を予定しています。

ビワの袋掛けをしました! 6.4.25

4月24日(水)、園芸学科果樹経営コースでは、学生と社会人研修生でビワの袋掛けを行いました。

少しずつ大きくなってきたビワに、カメムシの飛来が認められるようになってきたことから、急いで袋を掛けることにしました。

2年生は、1年生に対して「カメムシがいないか確認して袋を掛けるように」と教えていました。社会人研修生は、傷ついて商品性が低下した果実を除去しつつ、手早く袋を掛けていました。

このビワは、6月中旬に収穫予定です。

ピーマンとパプリカの鉢上げを行いました! 6.4.23

4月23日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生8人がピーマンとパプリカの鉢上げをしました。

2月19日に2年生がプラグトレイに台木の種をまき、3月28日に接ぎ木した苗を、1年生が鉢上げしました。

1年生は、ピーマン組とパプリカ組に分かれ、ポットの培土に穴をあける人、あけた穴にプラグトレイから苗を取り出して移植する人、移植した苗の周りの土を均してコンテナに移す人、と役割分担して、丁寧に作業していました。

3週間ほどポットで育て、5月下旬にハウス内に定植します。

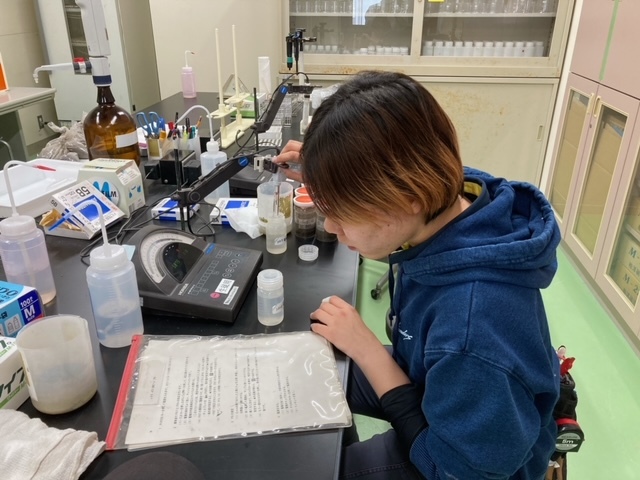

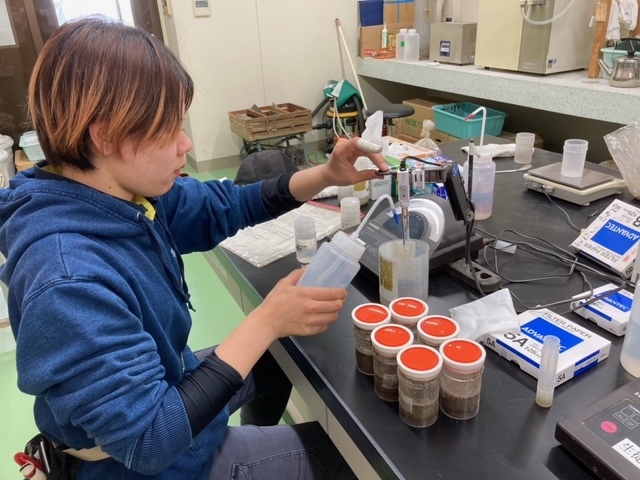

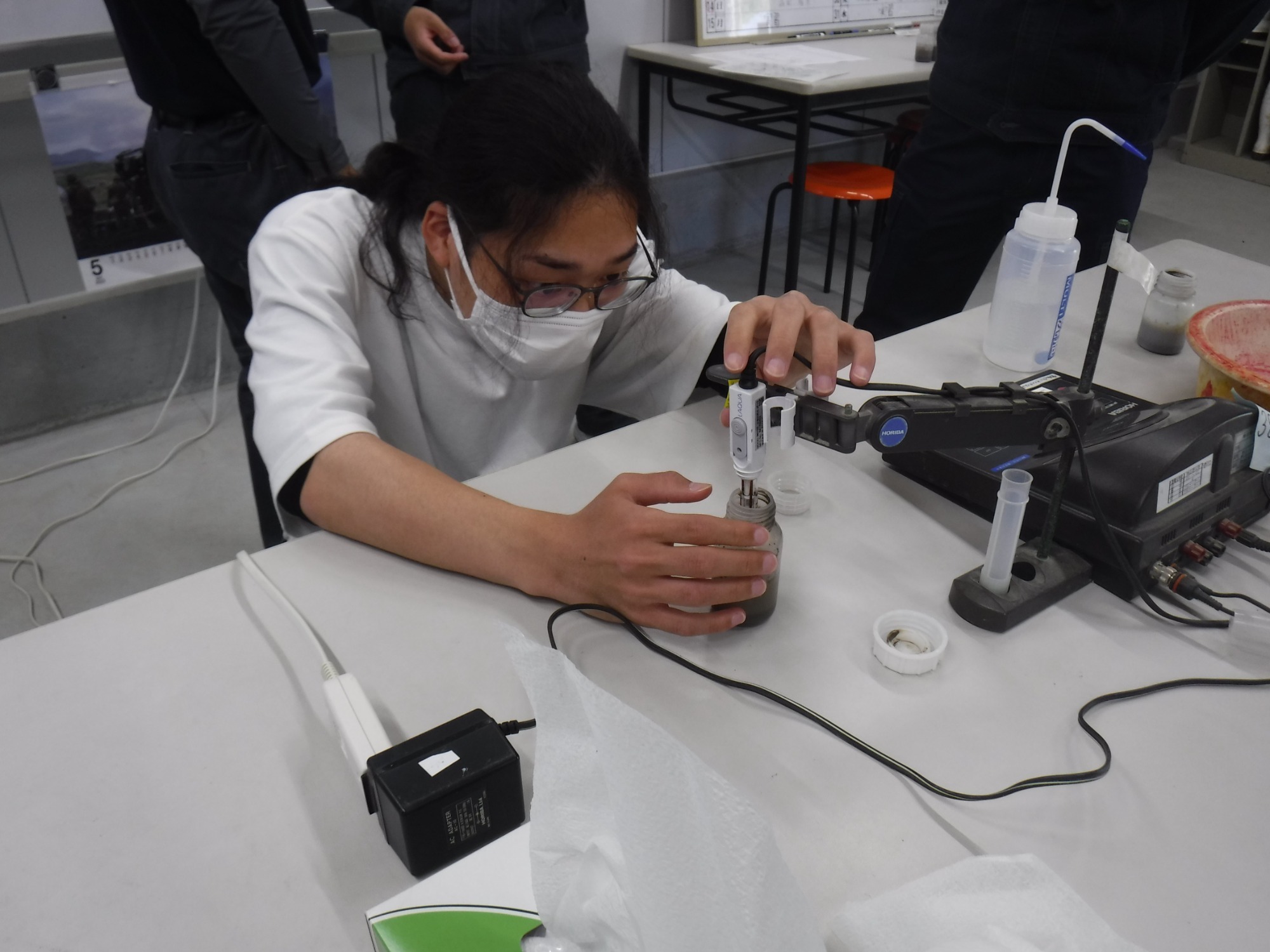

シクラメンの溶脱水調査を行いました! 6.4.23

4月23日(火)、園芸学科花き経営コースでは、シクラメンの溶脱水調査を行いました。

溶脱水調査とは、シクラメンのポットに水を加え、ポット内の土を通ってポットの外に出てきた水(溶脱水)を採取し、pH、EC、窒素、リン酸、カリウム、カルシウムを分析するものです。

初めて調査するという2年生は、わからないことを職員に聞きながら調査していました。ときどき、職員から理解度を確認する質問を受けて懸命に考えて答えていました。「小さなポットなので、養分がなくなったらあっという間に生育に影響を及ぼすので、葉がどれくらいのペースで何枚でていているか、葉色の濃さは、といった日々の観察も大切です」と指導を受け、しっかり理解できた様子でした。

今後、2週間に一度の頻度で調査していきます。

ジャガイモの土寄せをしました! 6.4.22

4月22日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、ジャガイモの土寄せをしました。

最初に、ジャガイモの周りに肥料を施用し、その後管理機で畝の間の土を耕したのち、ロータリーを変えて耕した土を畝に跳ね上げていました。

「土寄せにはどんな意味があるの?」と聞いたところ、1年生と2年生は「土が増えるため収量が増えます。また、株が倒れにくくなります。」と的確に答えていました。

このジャガイモは、もう一度土寄せした後、6月上旬に収穫予定です。

ナシの摘果を始めました! 6.4.22

4月22日(月)、園芸学科果樹経営コースでは、ナシの摘果を始めました。

開花期に人工授粉して2週間ほど経過し、結実を確認できるようになりました。職員から「今回は粗摘果なので、1果そうに1個とする。3~5番果で果形が良いものをしっかり見極めて残す。満開20日後までに終えたいので、今月末までに終わるのが目標。」などの説明を受け、早速2年生、1年生と社会人研修生で始めました。

最初はどれが何番果かわからない様子でしたが、職員にたずねながら、少しずつ進めていました。

次は、満開1か月後(5月上旬)を目安に仕上げ摘果を始める予定です。

幼稚園児が子牛とふれあいました! 6.4.22

4月22日(月)、市内の双葉幼稚園の園児17名が本校へ社会見学に来ていただき、畜産学科が飼養する子牛とふれあいました。

園児たちは職員や2年生の説明を受けながら、子牛のブラッシングと、心音や腸音を聴診器で聴く体験を行いました。

最初は、園児たちよりも大きな子牛に戸惑いながらも、次第に慣れて、最後には手で触れるようになりました。

将来、畜産や食に関わる仕事に就いてくれることを期待します!

GAP演習のグループ分け! 6.4.19

4月19日(金)、園芸学科2年生は、講義「GAP演習」の中で、来る審査に向けた役割分担のグループ分けを行いました。

審査は10月下旬ですが、それまでに「JGAP農場用 管理点と適合基準」に沿って、管理点ごとに様々な資料を準備しなければなりません。農業大学校では、園芸学科の2年生を共通項目と農産専門項目に二分し、さらに管理点ごとに担当者を決めます。担当者は、必要な資料を準備し、審査員からの質問に答えます。

審査に向けてしっかり準備していきます!

少しずつ2S(整理・整頓)3定(定品・定位・定量)を進めています! 6.4.19

土地利用学科ではトヨタ式カイゼンの学習・実践に取り組んでいます。

現場改善を進めていくには、まずは「2S・3定」が大事ですよ!ということで、少しずつ2S・3定を進めています。どんなことを行っているかというと・・・

①(左上)機械のキャスタースタンドを片づけるラックを自作しました。これまでは、格納庫内の適当な場所に置いていましたが、これからは置き場所が一目でわかります。しかもなんかカッコイイ!

②(右上)複数ある道具に番号を付け、箱に総数を書きました。これまでは、何個あるかすらわかりませんでしたが、これからは個数管理ができます。

③(左下)鋸の収納箱を自作しました。これまでは鋸が箱の中に散乱していましたが、これからはより安全に収納でき、個数管理もできます。見た目も美しいね!

土地利用学科では、これからも少しずつ、現場の「なんか使いにくい・・・」「なんかやりにくい・・・」などの、ちょっとした課題のカイゼンに取組んでいきます。

「花き」栽培各論が始まりました! 6.4.18

4月18日(木)、園芸学科では、経営コース(専攻)に関する講義(各論)が始まりました。花き経営コースでは、職員が実際にほ場を回りながら、「これは何という花でしょうか?」「切り前って何かわかる?切る前、つまり収穫適期のことを指します」など、栽培している花の種類や専門用語を丁寧に説明しました。

学生は、メモを取りながら熱心に説明を聞いていました。

各論は通年で30コマ(1コマ100分)、行っています。

「野菜」栽培各論が始まりました! 6.4.18

4月18日(木)、園芸学科では、経営コース(専攻)に関する講義(各論)が始まりました。野菜経営コースでは、農薬の計算に不可欠な面積や濃度の計算について、問題を解きながら理解を深めました。

学生たちは、メモを取りながら説明を聞き、時には学生同士でも教え合いながら、必死に計算問題を解いていました。

「果樹」栽培各論が始まりました! 6.4.18

4月18日(木)、園芸学科では、経営コース(専攻)に関する講義(各論)が始まりました。果樹経営コースでは、果樹栽培で用いるハサミの種類や研ぎ方、ノコギリの目立てなどについて説明しました。「同じノコギリでも長さや刃の目の大きさがあり、樹種に合わせて選ぶよい」という説明を聞き、学生や研修生は興味を持って聞いていました。

その後、ほ場に出て、果樹栽培で頻繁に使う『男結び』を練習しました。

学生たちは、「もう少し末端が短い方が良い」などと指導を受けながら、一生懸命練習していました。

各論は通年で30コマ(1コマ100分)、行っています。

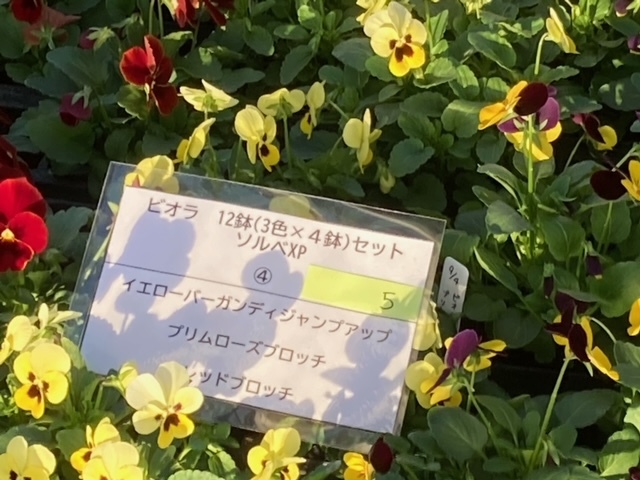

防府天満宮大石段花回廊を飾り付けました! 6.4.17

4月17日(水)、園芸学科花き経営コースの2年生、1年生、農林総合技術センター職員、防府商工会議所会員など約30名で、防府天満宮大石段花回廊に「幸せます」の文字になるよう、ビオラ、ベゴニア、バーベナなどの鉢花を飾り付けました。

農業大学校では、鉢花の生産を通じてイベントに参画しています。

前日に枯れた花弁などを除去した鉢花を、バケツリレーで温室からトラックの荷台に運び出しました。

学生たちは、次から次に送られてくる鉢花を周囲の方々に負けないスピードで、必死で運んでいました。

花回廊は4月19日(金)から5月6日(月)(6日は午前)まで展示され、夜間はライトアップも行われます。皆さんお誘いあわせの上、農大生が丹精込めて栽培した鉢花と大きな「幸せます」を見て、大きな大きな『幸せ』を感じてください!

畜産学科の心構えを学びました! 6.4.12

4月12日(金)、学校全体のオリエンテーションを終えた新入生は、それぞれの学科に分かれました。

畜産学科では、学科のオリエンテーションで畜産を学ぶ意義や心構えを学びました。

その後、専攻に分かれ、酪農経営コースでは早速、2年生が酪農牛舎での飼養管理の説明を、肉用牛経営コースでは職員が専攻のオリエンテーションを行いました。

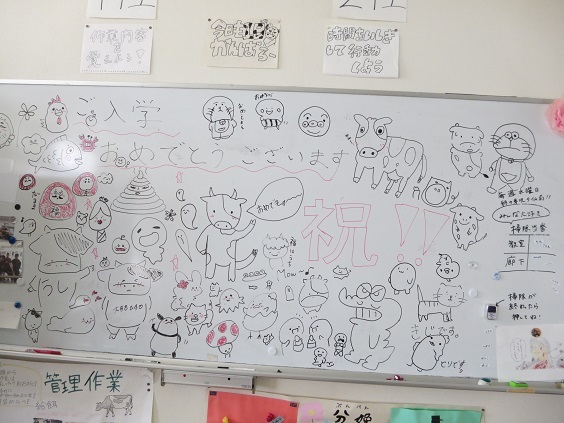

なお、各教室のホワイトボードには、新入生を歓迎する2年生からのお祝いメッセージが記されていました。

畑ワサビを堀り上げました! 6.4.17

4月17日(水)、園芸学科野菜経営コースの1年生8名と社会人研修生4名で、畑ワサビを掘り上げました。

事前に、指導農業士の梅川仁樹さんから「今から掘り上げるのは、チューブワサビの原料になるワサビです。静かに手を動かして頑張ろう」と激励されました。

1年生は、職員の「2人一組となって畝の両側から掘り上げる。茎を傷つけないよう、てこの原理で掘り上げて畝に置く」と指導を受け、不慣れな道具を一生懸命扱いながら集中して作業していました。

掘り上げたワサビは、葉を落とすなど調製し、翌日、加工事業者のもとに運搬予定です。

わさびを調製しました! 6.4.17

4月17日(水)、園芸学科野菜経営コース2年生、1年生、研修生が、わさびの調製をしました。

今回は茎を出荷するため、事前に葉を除去し、わき芽をかぎ取り、細根を落として茎と主根を残します。

学生たちは、「先生、これは落としすぎですか?」などとたずねながら調製していました。最初はわき芽がどれかわからなかった学生も、数回調製して慣れてくると、理解できた様子で、一生懸命取り組んでいました。

調製後のわさびは、4月18日、島根県の加工事業者まで運搬しました。

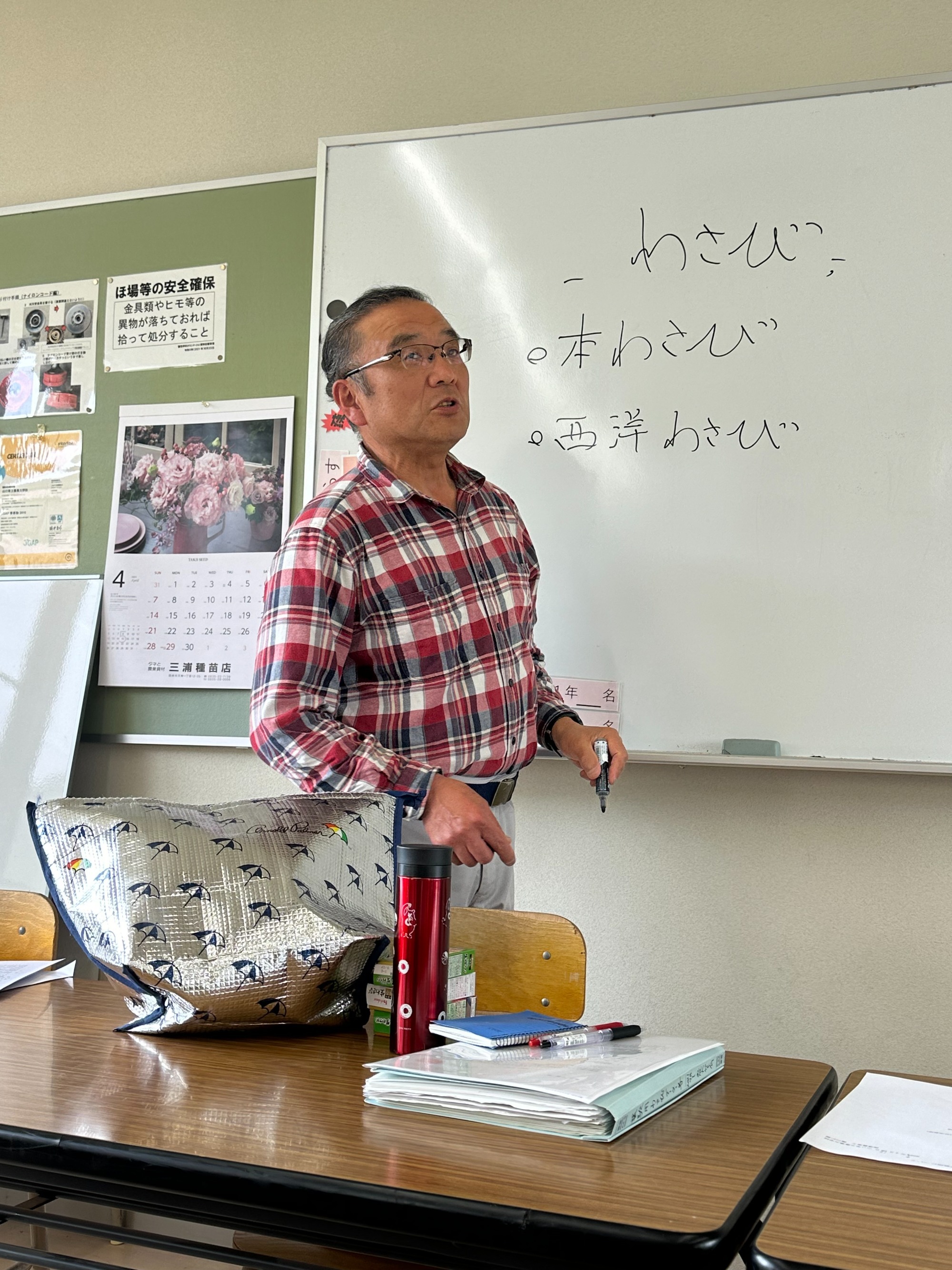

指導農業士 梅川仁樹さんの白熱講義を聴講しました! 6.4.17

4月17日(水)、園芸学科野菜経営コースの1年生8名と社会人研修生2名が、指導農業士 梅川仁樹さんの講義を聴講しました。

最初は「わさびの産地はどこと思う?」「本わさびと西洋わさび、どっちの単価が高いと思う?」といった問いかけから始まり、「去年、パウダーを作ってジェラートとして楽しんだ」「中国が一大産地だったが、国内需要確保のため、輸出されなくなった。今、価格が高騰している」など、梅川さんの豊富な経験を惜しみなく披露してくださいました。また、本わさびと西洋わさびの実物を見せて、わさびの生理生態や栽培方法等について説明してくださいました。

学生たちは、メモを取りながら熱心に聞いていました。

ブドウの芽かきをしました! 6.4.16

4月16日(火)、園芸学科果樹経営コースの2年生、1年生、社会人研修生で、ブドウの芽かきをしました。

ブドウは、1つの芽から2つ以上の枝が発生することがあります。花房がいくつついているか、枝の強弱または伸長の程度を見て残す枝を決めます。

2年生は1年生に対し「この芽は、1つの芽から2つ枝が出ているよね。花房はどちらも2つで、大きさもあまり変わらない。この場合、しっかり伸びているこっちの枝を残して、こちらを取る」と教えながら手本を見せていました。

1年生も要領をつかんだのか、どんどん先に進めていました。

これらのブドウは、8月中旬から収穫・出荷予定です。

メロンの袋掛けをしました! 6.4.16

4月16日(火)、園芸学科野菜経営コースの2・1年生が、メロンの袋掛けをしました。袋掛けは、メロンの果皮が日焼けするのを防ぐために行います。

あらかじめ、切り込みを入れた新聞紙を準備しておきます。

次に、メロンの軸に切り込みを入れた新聞紙を差し込み、ステープラーで止めます。

2年生は、1年生の前でやり方を説明し、実際にやって見せ、1年生からの質問にもしっかりと答えていました。

1年生は入学後初めての管理作業となり、緊張しながら取り組んでいましたが、一つできると安心したのか、「メガネをとったほうがイケメンです」と言いながらポーズに応じてくれました。

このメロンは、5月上旬ごろから収穫・出荷します。

専攻オリエンテーションを開催しました! 6.4.15

4月15日(月)、園芸学科の各経営コース(専攻)では、新入生を中心に、専攻内の実習内容や注意点などを説明する「専攻オリエンテーション」を開催しました。

出荷調製中の服装や実習内容や機械の使用簿の記帳などといった実習に関することを中心に、幅広く説明しました。

新入生、2年生、社会人研修生は、資料を見ながら、自分たちが守らなければならないルールをしっかりと聞いていました。

ミニトマトを植え付けるためのマルチ被覆をしました! 6.4.15

4月15日(金)、園芸学科野菜経営コースの2年生が、ミニトマトを植え付けるため、先週ほ場づくりしたハウス内の畝にマルチ被覆をしました。

1人は後ろにさがりながらマルチを畝の上に展開していき、二人がマルチの端に重石として土を乗せました。

途中でマルチを展開している2年生が「内ももが痛くなってきた」と言うと、他の二人から「内ももにシップ貼ってる姿を想像してきたら笑えてきた」と、足腰に負担のかかる作業ながらも、楽しく進めていました。

今後、5月上旬に定植を行い、出荷は6月中旬から予定しています。

「不知火」「せとみ」をせん定しました! 6.4.15

4月15日(月)、園芸学科果樹経営コース2年生と担い手養成研修生の計5名で、「不知火」・「せとみ」の縮伐とせん定を実施しました。

実施に際しては、職員があらかじめせん定方法を教え、2年生と研修生が切った後に再度確認して、どう修正したらよいかを指導していました。

「不知火」「せとみ」ともに、現在開花中です。今後、摘果や潅水をしっかり行い、美味しい果実を作っていきます。

トルコギキョウを定植しました! 6.4.15

4月15日(月)、園芸学科花き経営コース2年生が、経営プロジェクトの一環として、トルコギキョウを定植しました。

4月8日に調製した土を入れた少量培地に穴を掘り、購入したトルコギキョウの苗をピンセットで取り上げ、慎重に定植しました。

担当の2年生は、「点滴チューブはありますが、定植直後は土が沈むので、手潅水なんです」など、今後の管理方法についてもしっかり理解していました。

引き続き丁寧に管理し、通常の栽培方法(ベンチ栽培)と比較して、生育や品質に違いが出るか、労働時間や収益性の違いはどうかを調査し、取りまとめます。

高く売れるとやる気もでます! 6.4.12

土地利用学科では4月初旬に早生タマネギを収穫し、それ以降、ひたすらタマネギの調製(生産物を出荷できる状態にすること)を行い、市場に出荷しています。

1回目の調製は、4月3日(水)。タマネギの根と葉を取り除く者、サイズ分けする者、袋詰めする者に分かれて、作業を進めました。そして4月4日(木)に初出荷したのですが、これが予想以上の高値に!! これなら、たとえ単調な作業でも、たとえ体がタマネギ臭くなっても、ちょっとやる気が出るってもの。

また、市場からのリクエストもあり、袋に「農大マーク」を貼ることにしました。少しは農大の商品らしくなったでしょうか?

4月12日(金)、学生達は今日もタマネギの調製に励んでいます。まだまだ初心者マークの土地利用学科ですが、農大ブランドの一角を担えるよう、今年度も頑張っていきましょう!

出産に向けて準備を行いました! 6.4.12

4月12日(金)、畜産学科肉用牛経営コースの2年生が、2週間後の出産(分娩)に向けて、分娩房の清掃や牛の移動を行いました。

牛の妊娠期間は人間と同じで約285日です。本校では、出産予定日の1~2週間前になると、牛を分娩房に移動させ、出産の準備を行います。

元気で大きな子牛が無事に生まれるよう、学生・職員一同見守っています!

入学式に向け、装花しました! 6.4.10

4月11日(木)の入学式に向け、園芸学科花き経営コース2年生が10日(水)に会場などを装花しました。

農業大学校で栽培したカーネーションやダリアなど10種類以上の花を「どこに、どの高さで、どの色のどの花をどのように配置したら美しく見えるか」と懸命に考えながら飾り付けました。給水用のスポンジ(オアシス)は、一度挿すと穴が開いて元に戻らず、他の花を挿し直しても吸水できないため、一本一本が真剣勝負です。

途中、「この部分が空いているのでスターチスで飾りたいが、花が多すぎるのでどうしたらいいか悩んでいます」という学生の質問に、職員は「スターチスを長めに切っておいて、不要な花を間引いていったら、良い密度にできるのでやってみて。」とアドバイスしていました。事前の準備を含め、10時間以上かけて完成しました。

在学生並びに職員一同、新入生の入学を心よりお祝いいたします。また、新1年生と一緒に学修する日を楽しみにしています。

ようこそ、山口県立農業大学校へ!!

ナシの人工授粉真っ最中!! 6.4.10

園芸学科果樹経営コースでは、現在、ナシの人工授粉を進めています。

多くのナシの品種は、自家不和合性(同じ品種では受精せず、果実ができない)なので、別の品種の花粉を採取し、人の手で授粉しなければなりません。当コースでは、花粉樹から花や花粉を採種する方法などを丁寧に学んでいます。

本年は、例年よりやや遅く4月2日からの開始となりました。最近の高温で、一斉に開花し、学生、研修生、職員が総出で一生懸命人工授粉しています。

今回は、「ゴールド二十世紀」や「王秋」などのめしべに、「長十郎」と「豊水」の花粉を授粉しました。「ゴールド二十世紀」は、8月下旬から収穫予定です。

話題の野菜『ロマネスコ』植え付けに向けてほ場つくりをしました! 6.4.9

4月8日、園芸学科野菜経営コース2年生2名が、ロマネスコとキャベツを植え付けるため、施肥・耕うん・畝立てを行いました。

ロマネスクは、最近栽培され始めた野菜で、カリフラワーの仲間です。カリフラワーは曲線的な外観ですが、ロマネスコは円錐を集めたような形をしています。

最初に高度化成肥料、ようりん、苦土石灰を施用し、トラクターで耕うんした後、畝立てしました。

満開の桜の下、2年生が一生懸命作業している姿を、通りかかった方がにこやかに見守っていました。

ロマネスコ・キャベツとも今週中に植え付け、6月中旬に収穫予定です。

トルコギキョウの少量培地耕用の土づくりをしました! 6.4.8

4月8日、園芸学科花き経営コース2年生が、経営プロジェクトの一環として、トルコギキョウを栽培するための土づくりを行いました。経営プロジェクトでは、トルコギキョウの少量培地耕について取り組む予定です。

ピートモス:パーライト:培土=20L:10L:90Lの割合で混ぜました。ピートモスは塊になっているものを、鉄網を通しながら大きさをそろえました。その後、パーライトと培土と一緒にミキサーで混ぜて作りました。

今週末~来週初めに、トルコギキョウの苗を移植し、草丈、一級品比率などを土耕栽培と比較して調査します。

花き経営コースの出荷研修を行いました! 6.4.9

4月9日、園芸学科花き経営コースの2年生を対象として、花の収穫方法、品質維持方法や出荷時の等級区分の見方を共有するための研修会を開催しました。

担当職員が、「収穫は朝夕の涼しい時間帯に行う」「よく切れる刃物で収穫する」「収穫後はできるだけ早く水あげする」「直売と市場で出荷に適する開き具合が異なる」など収穫・出荷の注意点を指導すると同時に、学生に対し「なぜ花が老化するのか」など、植物生理に基づいたディスカッションを行いました。

学生からは、「ナデシコは長さが何cmあればいいですか」「オリジナルリンドウの段数や長さはどれくらいあればいいですか」などと言った質問が出ていました。

花き経営コースでは、今回の研修内容を2年生から新1年生にしっかり伝え、一層の品質向上に努めていきます。

メロンを植え付けるための蒸気消毒を行いました! 6.4.9

4月9日、園芸学科野菜経営コース2年生が、メロンを植え付けるため、土壌の蒸気消毒を行いました。

蒸気消毒は、メロン黒点根腐病を予防するために行います。

前日のうちに、専用のチューブを土壌に埋設し、約90℃の蒸気を2時間通すことで病原菌を殺菌する効果があります。今回は、ベンチを2列ずつ、計6列消毒しました。

大きな機械ですが、職員指導の下、学生がてきぱきと実施しました。

メロンの植え付けは4月下旬頃、収穫は7月下旬頃を予定しています。

ミニトマトの高接ぎ木と鉢上げを行いました! 6.4.5

4月5日(金)、園芸学科野菜経営コースの2年生が、経営プロジェクトの一環としてミニトマトの高接ぎ木と種から育てた苗(自根苗)の鉢上げをしました。

高接ぎ木とは、通常の接ぎ木よりも高い位置で穂木を接ぐことで台木部を長くし、台木の持つ細菌の移動・増殖抑制効果を高め、青枯病の発生を抑制する技術です。担当の1年生はこれまで接ぎ木をしっかりと練習していたため、練習の成果を存分に発揮しました。

今後、高接ぎ木と台木の種類の違いがミニトマトの重要病害である青枯病の発生程度、生育、収量にどのように影響を及ぼすか調査します。

2年目の土地利用学科、サトイモ生産に挑戦します!6.4.3

初年目の土地利用学科では、水稲、麦類、大豆、キャベツ、ブロッコリー、タマネギ、ジャガイモ、サツマイモ、ポップコーンの生産に取り組みました。令和6年度は、新たにサトイモ、カボチャ、黒大豆等の生産に取り組む計画としています。

4月2日(火)、さっそく新品目第1弾であるサトイモの定植を行いました。このところの雨で圃場が充分乾いていませんでしたが、翌日(4月3日)が大雨予報だったので決行です。

使う機械は、土地利用学科お馴染みの「ポテトプランタ(ジャガイモを定植する機械)」。今回は、このポテトプランタに「マルチャー(畝にマルチを張る機械)」を付け、どんどん植えていく計画でしたが・・・ やはり土が湿り過ぎていて、種イモの上に十分土が掛かりません。残念ですが鍬で土を掛け、マルチも手作業で張ることにしました。とはいえ、これも鍬の使い方を学ぶ良い機会。便利な機械の使い方だけでなく、鍬等の手作業も修得していきましょう。

新年度最初の実習は、早生タマネギの収穫! 6.4.3

新年度初日の4月1日(月)、土地利用学科は早生タマネギの収穫を行いました。黒マルチで被覆栽培したので、手で収穫することにしました。

最初にタマネギの茎葉部を刈払機で切除していくのですが・・・さすがタマネギ、刈れば刈るほど目に染みる・・・ そして、タマネギの香りが充満する圃場で、ひたすらタマネギを抜いてコンテナに詰めていきました。

黒マルチの穴(タマネギを植えた穴)から雑草が発生し、多発した場所では雑草をかき分けながらタマネギを引き抜くなど手間取りましたが、なんとか2アール分のタマネギを収穫することができました。

この日収穫したタマネギは、雨で外作業ができない日などに調製(茎や根の切除、サイズ分け等)し、出荷していく予定です。

ミニトマトの接ぎ木! 6.3.25

園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、トマトの重要な病害である青枯病の防除対策として本県で考案された「高接ぎ木法」をミニトマトで調査することとしています。

3月25日(月)には、調査に供するミニトマト苗として、台木品種の「キングバリア」や「Bバリア」に穂木品種の「TY千果」を「合わせ接ぎ」という方法で、接ぎ木しました。

今回は、台木品種が4葉期に達したため、通常の接ぎ木位置(台木の子葉の上)で接ぎ木を行い、担当の一年生は、288本の接ぎ木苗を作成しました。

週末には、台木品種が5から6葉期に達すると見込まれ、生育状況確認後、「高接ぎ木法」による接ぎ木を行う予定です。

キュウリの生育調査! 6.3.25

園芸学科野菜経営コースは、経営プロジェクトとして、キュウリの半促成栽培における日射比例潅水が生育や収量に及ぼす影響を調査します。

本調査では、月に2回生育調査を行うこととしており、定植から6日目の3月25日(月)には、葉数、第6節の葉幅、6節目の茎径について調査を行いました。

この経営プロジェクトでは、定植した苗が活着してから、積算日射量に応じた潅水を行うハウスと慣行の潅水を行うハウスで、潅水方法を変えることとしており、生育調査などを通じて、それぞれのハウスでの生育や収量に関するデータ収集を継続的に行います。

防府天満宮「大石段花回廊」展示用の鉢花の搬出! 6.3.21

防府天満宮では、毎年4月中旬から5月上旬に、「花回廊」として大石段を花鉢で飾るイベントが行われており、農業大学校も花鉢の準備で関わっています。

3月22日(金)には、園芸学科花き経営コースで育ててきたビオラの花鉢のうち260鉢が、防府市内の5つの中学校等に搬出されました。

残りのビオラやオダマキ、ベゴニア、マリーゴールドの花鉢は、引き続き校内で管理を続け、4月17日に防府天満宮に搬出する予定です。

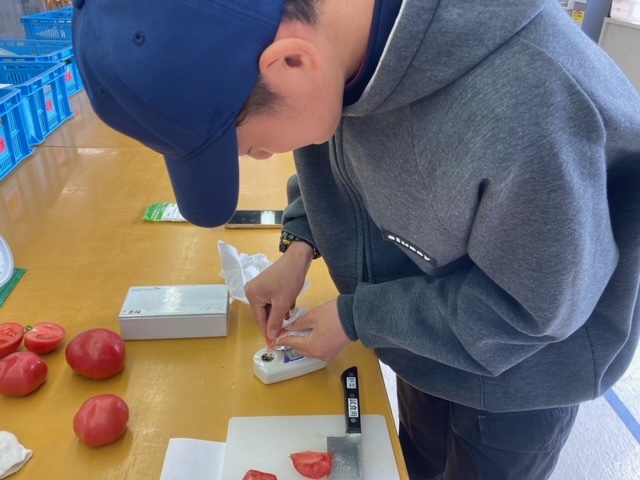

トマトの果実品質調査を行いました! 6.3.21

園芸学科野菜経営コースでは、高糖度トマト生産を目指し、塩分ストレス栽培に関する経営プロジェクトを進めています。

本プロジェクトでは、週に一度、生育や果実品質に係る調査を行っています。

調査日に当たる3月21日(木)、生育調査として茎径や伸長量の測定を、果実品質調査として果実重や糖度、食味を調査しました。

今回の果実品質調査では、塩分ストレス栽培のトマトは、慣行栽培に比べて、果実重はやや劣るものの、糖度は高く、味も濃く、両区に差が見られました。

このプロジェクトは、6月下旬まで行う予定であり、今後は食味アンケートなど数値以外の観点からも調査することを検討しています。継続した調査を通じて、どのような結果が得られるか、とても楽しみです。

柑橘「南津海(なつみ)」の収穫! 6.3.21

園芸学科果樹経営コースでは、ガラス温室で「南津海」を栽培しています。

「南津海」は、本県の周防大島町で、カラマンダリンと吉浦ポンカンを交配して生まれた柑橘の品種で、収穫は4月前後で、樹上で完熟させるため、酸味が落ち着き、高糖度に仕上がるのが特徴です。

3月21日(木)には、春のオープンキャンパスに参加された高校生とともに「南津海」の収穫を行いました。

果実の糖度は15度を超え、十分な甘みを確保できているため、4月上旬から直売所に出荷する予定です。

ナシへの基肥施用! 6.3.19

園芸学科果樹経営コースでは、3月19日(火)にナシに肥料を施しました。

今回使用した肥料は、有機入りの配合肥料で、今年のナシの生育を長期にわたって支えていく基肥として施すものです。

施肥作業に携わった学生と研修生は、樹ごとに肥料の量を量り、株元周辺に丁寧に肥料をまいていました。

ナシへの花粉採取準備! 6.3.19

当校では、例年4月上旬にナシが開花期を迎えます。

当校で栽培するナシの品種の多くは、自家不和合性のため、確実に結実させるためには、他の品種の花粉で受粉させる必要があります。

このため、この時期、園芸学科果樹経営コースでは、人工受粉用の花粉採取を行います。

3月19日(火)には、受粉樹の切り枝の開花を促進するための保温施設を、ガラス温室内に設けました。

3月下旬頃には、切り枝を保温施設に移し、1週間程度で開花させ、花粉の採取を行う予定です。

シクラメンの鉢上げ準備! 6.3.19

園芸学科花き経営コースでは、来月、主力品目であるシクラメンの鉢上げを行います。

現在、ガラス温室内で、大輪の「ドリームスケープ」を栽培していますが、これらを3.5号ポットに植え替えることにより、株を大きくするものです。

3月19日(火)には、一年生が、培養土づくりや培養土のポット詰めを行いました。

一年生は、この1年間、何度も培養土づくりを経験したため、手際よく作業を進めていました。

キュウリの定植! 6.3.19

園芸学科野菜経営コースは、経営プロジェクトとして、キュウリの半促成栽培における日射比例潅水が生育や収量に及ぼす影響を調査します。

3月19日(火)には、供試するパイプハウス2棟に、キュウリの苗を定植しました。

今回定植した苗は、穂木品種が「常翔661」、台木品種が「ときわパワーZ2」で、担当する一年生たちが、ハウスあたり100本定植しました。

本経営プロジェクトでは、定植した苗が活着して以降、それぞれのハウスで潅水方法を変えることとしており、日射比例潅水を行うハウスでは、日中の積算日射量に応じた潅水を行います。

イチゴ親株への施肥! 6.3.19

3月も半ばを過ぎ、少しずつ暖かさを感じる中、育苗温室で管理しているイチゴの親株も根や芽が動き始めています。

これから、親株からランナーが伸び、このランナーをポットで受けて、子株を増殖し、秋に本ぽへ定植することとなります。

このため、親株の充実とランナーの旺盛な伸びを促すよう、3月19日(火)、園芸学科野菜経営コースのイチゴ担当の一年生が、親株に肥料を施しました。

今後、良質子株生産に向けて、施肥だけでなく、潅水や防除にも気をかける必要があります。

自身の経営プロジェクトとともに、来年度に向けた準備を両立できるよう頑張っていきます!

令和5年度卒業式! 6.3.18

3月14日(木)、令和5年度卒業式を挙行しました。

好天にも恵まれ、25名の卒業生の門出を祝う佳き日となりました。

4月から、新たな地での活躍を祈念します。

果樹園周辺の草刈り! 6.3.18

3月も半ばを過ぎ、圃場内外の草が勢いよく伸びつつあります。

このため、園芸学科果樹経営コースでは、3月18日(月)に、果樹園周辺の草刈りを行いました。

この日は、一年生や研修生が、ナシ園や柑橘を栽培しているパイプハウスの周辺を、ナイロンコードを使って、丁寧に草を刈っていました。

今後は、圃場内も含めて、随時草刈りを行っていきます。

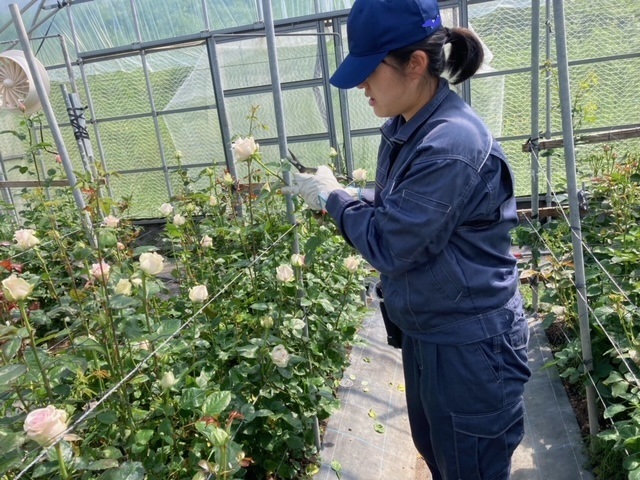

バラへの追肥! 6.3.18

園芸学科の花き経営コースでは、バラの土耕栽培をしています。

パイプハウスで栽培しているバラは、1月中旬から下旬にかけて、地上から60cmのところでまで切り戻しました。

3月に入り、新芽が動き出したことが確認できたことから、今後の生育を促すため、3月18日(月)に追肥を行いました。

今後は、毎月1度、追肥を行っていく予定です。

ズッキーニの鉢上げ! 6.3.18

園芸学科の野菜経営コースでは、3月18日(月)、ズッキーニ苗の鉢上げを行いました。

この苗は、3月7日にセルトレイに播種したもので、品種は「ダークヤングマン」と「イエローヤングマン」です。

発芽後に子葉が展開したため、今回、ポットに移植しました。

担当の一年生は、根を傷めないよう慎重に苗を扱い、ポットに移植し、合計180ポットの鉢上げを行いました。

キュウリの定植準備(誘引線設置)! 6.3.15

園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、キュウリの半促成栽培における日射比例潅水が生育や収量に及ぼす営業を調査します。

3月15日(金)には、定植準備として、畝に設置された支柱へキュウリの主茎を誘引するための誘引線を張りました。

担当の一年生は、同級生の力を借りながら、調査で使用する2棟のパイプハウスそれぞれに、誘引線を設置しました。

3月19日には、定植を行う予定です。

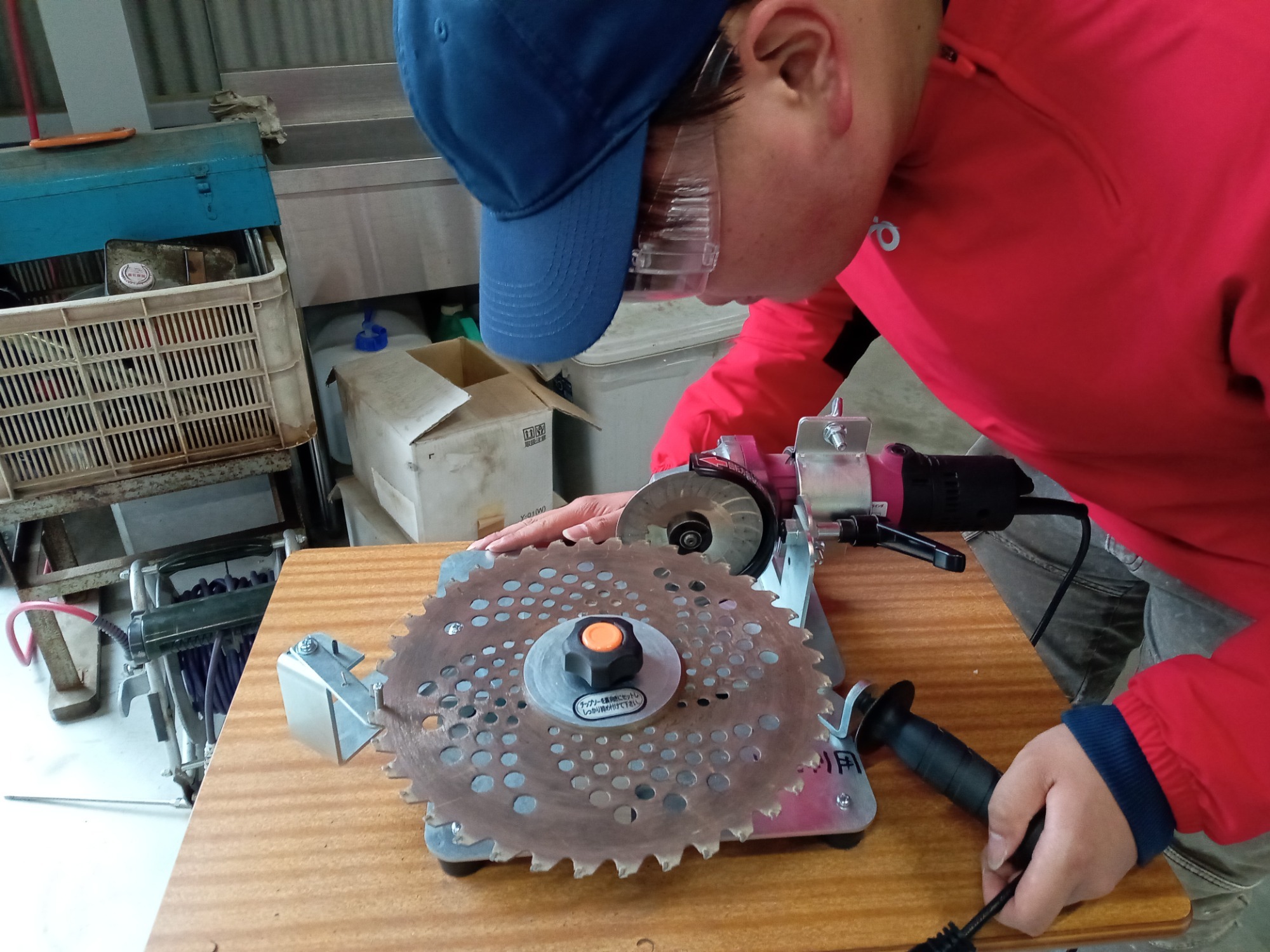

刈刃を研いでみよう! 6.3.15

土地利用学科の草刈りでは、状況に応じてチップソーとナイロンコードカッターを使い分けています。チップソーは使っていると刃が丸くなって切れ味が悪くなりますが、学生達はまだ刃を研いだことがありませんでした。そこで、雨で圃場実習ができない3月5日(火)、チップソーを研ぐ練習をすることにしました。

教官から研磨機のセッティング方法と安全な使い方を教わったら、さっそく練習開始です。簡単そうに見えますが、実際にやってみると意外と難しい。学生達はセッティングに悩みながら、きちんと研げているか何度も確認しながら、頑張って研いでいました。

さて、良く研げましたか? あとは仕上げを御覧じろ? 今度の草刈りが楽しみですね。

今年度最後のトヨタ生産方式の講義! 6.3.15

土地利用学科では、トヨタ生産方式について学んでいます。3月12日(火)、今年度最後の講義がありました。

まずは、前回の宿題の発表です。「トヨタの問題解決手法を使い、学科の問題の解決策を検討する」という宿題を、学生達は2班に分かれ、年末年始に取り組んできました。検討状況と自分たちが考えた解決策を各班の代表が発表し、講師から山ほどの助言をもらいながら、検討内容や解決策の見直しをみっちり行いました。

午後からは、問題としている事の現場・現状を、動画を撮りながら全員で確認。その後教室に戻って、動画を再生しながら意見交換を行いました。いつもどおりの作業でも、改めて動画で見てみるとヒヤリハットがとても良く見えるんですね。いつも使っている機械でも、実は操作方法が曖昧だったことも分かりました(これには教官も反省)。

トヨタ生産方式の講義は、2年生になってからも続きます。内容を少しレベルアップさせながら、学科の問題を解決する小集団活動に取り組んでいく予定です。

道の駅ソレーネ周南で8名の学生が販売実習を実施!6.3.6

3月6日(水)、「道の駅 ソレーネ周南」で、土地利用学科の一年生1名、園芸学科の一年生6名、畜産学科の一年生1名、計8名の学生が、販売実習に臨みました。

風が強く肌寒い気候のためかお客様の出足は鈍く、販売開始時にもかかわらず、呼び込みをしなくてはならないほどの客数でスタートとなりました。

ソレーネ周南さんの放送設備を使わせていただいて店舗内外へ興味を引くような放送をしたり、車から降りてこられるお客様に近寄って案内をしたりと、とてもがんばってアピールをしていました。

ブースに来てくださったお客様に対しても、笑顔で雑談を交えながら商品説明を行うことにより、心配していたよりもたくさんの売上げをあげることができました。

今年度はこれで実習は終わりですが、来年度の実習では新一年生へアドバイスする姿が期待できそうです。

是非、来年度も学生の成長と農業大学校の農産物を楽しみにお越しください。

「道の駅 ソレーネ周南」での販売実習に向けた準備!6.3.1

3月6日(水)の午後2時より「道の駅 ソレーネ周南」での販売実習を行います。

この準備のため、3月1日(金)に、当日対応する学生たちが打ち合せや資機材の確認を行いました。

参加者は、土地利用学科の一年生1名、園芸学科の一年生6名、畜産学科の一年生1名の計8名で、協力して打合せを進めました。

今年度最後の販売実習となり、要領も分かってきたものの、中にはソレーネの販売実習が初めての学生もいたため、過去の反省を思い出しながら情報交換を行いました。

また、今は販売品目が少ないですが、柑橘類は種類が多いため試食を行い、味の違いをどう説明すればお客様に伝わるのか、苦労していました。“甘くておいしい”以外の表現は難しいようです。

新鮮な商品と学生の笑顔で素晴らしいおもてなしを提供できることと思いますので、「道の駅 ソレーネ周南」へ足をお運びください。

卒業式会場への壺花活け込み! 6.3.13

「令和5年度卒業式」に向けて、3月13日(水)に花き経営コース等の職員が、卒業式会場に飾る壺花の活け込みを行いました。

当校で栽培した花もふんだんに使用して、みごとな出来栄えに仕上がりました。

卒業式会場の装花(その2)! 6.3.13

「令和5年度卒業式」に向けて、3月13日(水)園芸学科花き経営コースの一年生と職員が、農大教育棟各階に装花を施しました。

1階から2階に上がる階段には、3月12日に作成したフラワーアレンジメントが飾られました。

2階の踊り場から3階にかけてのホールには、様々な色で染色したカスミソウで作成したフラワーガーランドを吊り下げられました。

これにより、会場は一層華やかに彩られました。

卒業式会場の装花! 6.3.13

「令和5年度卒業式」に向けて、3月13日(水)園芸学科花き経営コースの一年生と職員が、農大教育棟の2階廊下に設置したパラレルスタンドの活け込みを行いました。

一年生は、職員のアドバイスを受けながら、見事な出来栄えに仕上げました。

卒業式に向けたフラワーアレンジメントの制作! 6.3.12

「令和5年度卒業式」は、3月14日に挙行されます。

園芸学科花き経営コースでは、卒業式の会場等を彩るためのフラワーアレンジメントを制作しました。

一年生たちは、お世話になった二年生への感謝の気持ちを込めて作成していました。

メロンの脇芽取り! 6.3.12

園芸学科の野菜経営コースでは、パイプハウスでメロン栽培に挑戦しています。

冬季における栽培ということもあり、当初の予想より生育が遅れていましたが、寒さが和らぐにつれ、つるの伸びに勢いがみられるようになりました。

果実も順調に肥大しており、2月19日に交配した果実は、摘果作業を経たのちに、大きいもので果高が11cm、果径が8cmとなっています。

3月12日(火)には、担当の一年生が、メロンの脇芽取りを行いました。

これは、養分の消耗を最小限に抑え、果実が大きくなるように不要な脇芽を除去するものです。

先輩から引き継いだメロンを今後も収穫までこまめに管理していきます!

順調に進めば、5月上旬頃に収穫が行える予定です。

キュウリの定植準備(支柱立て)! 6.3.12

園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、キュウリの半促成栽培における日射比例潅水が生育や収量に及ぼす影響を調査します。

3月12日(火)には、調査で使用する2棟のパイプハウスで、定植の準備として、キュウリを誘引するための支柱立てを行いました。

まず、マルチへ支柱を立てる位置に印をつけました。その後、一年生が二人一組となって、一畝に17本の支柱を立てていきました。

来週には定植を行う予定です。

やまぐちオリジナルリンドウに追肥を行いました! 6.3.11

園芸学科花き経営コースでは、やまぐちオリジナルリンドウである「西京の初夏」、「西京の涼風」、「西京の夏空」、「西京の白露」、「西京の瑞雲」の栽培に取り組んでいます。

大半の品種が定植3年目を迎えることから、本年度は、これまで以上に良質な花が収穫されることが期待されます。

3月11日(月)には、リンドウの萌芽が確認されたため、追肥を行いました。

担当の一年生は、マルチの穴からリンドウの株の周りを目掛けて、化成肥料を丁寧に施していました。

これらのリンドウのうち、6月上旬には「西京の初夏」が収穫を迎える予定です。

ブドウ棚のトンネルメッシュ被覆を行いました! 6.3.11

園芸学科果樹経営コースでは、3月に入って、ブドウ棚に付属しているトンネルメッシュをビニルで被覆する作業を進めています。

3月11日(月)には、露地ブドウ2号園のトンネルメッシュの被覆を行いました。

当日は、若干、風が吹いていましたが、作業に参加した一年生や研修生、専攻職員が協力して、ビニルを張ったり、バンドでビニルを固定したりしました。

この作業は、3月下旬までには終える予定です。

トマトの果実品質調査を行いました! 6.3.11

園芸学科野菜経営コースでは、高糖度トマト生産を目指し、塩分ストレス栽培に関する経営プロジェクトを進めています。

このプロジェクトに供試しているトマトの第1段果房の果実が収穫期を迎えたため、3月11日(月)に、果実品質調査を行いました。

今回、塩分ストレス栽培と慣行栽培を行っているトマトそれぞれについて、一果重や糖度を計測するとともに食味調査を行いました。

糖度に関しては両区で大きな差はみられませんでしたが、食味はいずれも美味しく仕上がっていました。

この果実品質調査は毎週行うこととしており、担当の一年生は、今後、栽培方法によって果実品質に差がでることを大いに期待していました。

また、3月13日から、防府市内の直売所等へトマトの出荷を行う予定です。

防府市まちの駅「うめてらす」で8名の学生が販売実習を実施! 6.2.28

2月28日(水)、防府市まちの駅「うめてらす」で、土地利用学科の一年生2名、園芸学科の一年生4名、畜産学科の一年生2名の計8名の学生が、販売実習に臨みました。

気持ちの良い好天のおかげで天満宮参拝の方や、梅園に散歩される方も多く見受けられ、お客様との交流が楽しめました。

端境期のため残念ながら商品の種類は少な目ではありましたが、元気な売り場に見えるようにレイアウトや飾りつけを工夫していました。

販売実習後の反省会では、来年度に向けての意気込みも聞かれましたので、楽しみですね。

次回の販売実習は、令和6年3月6日(水)に、「道の駅ソレーネ周南」で行う予定です。

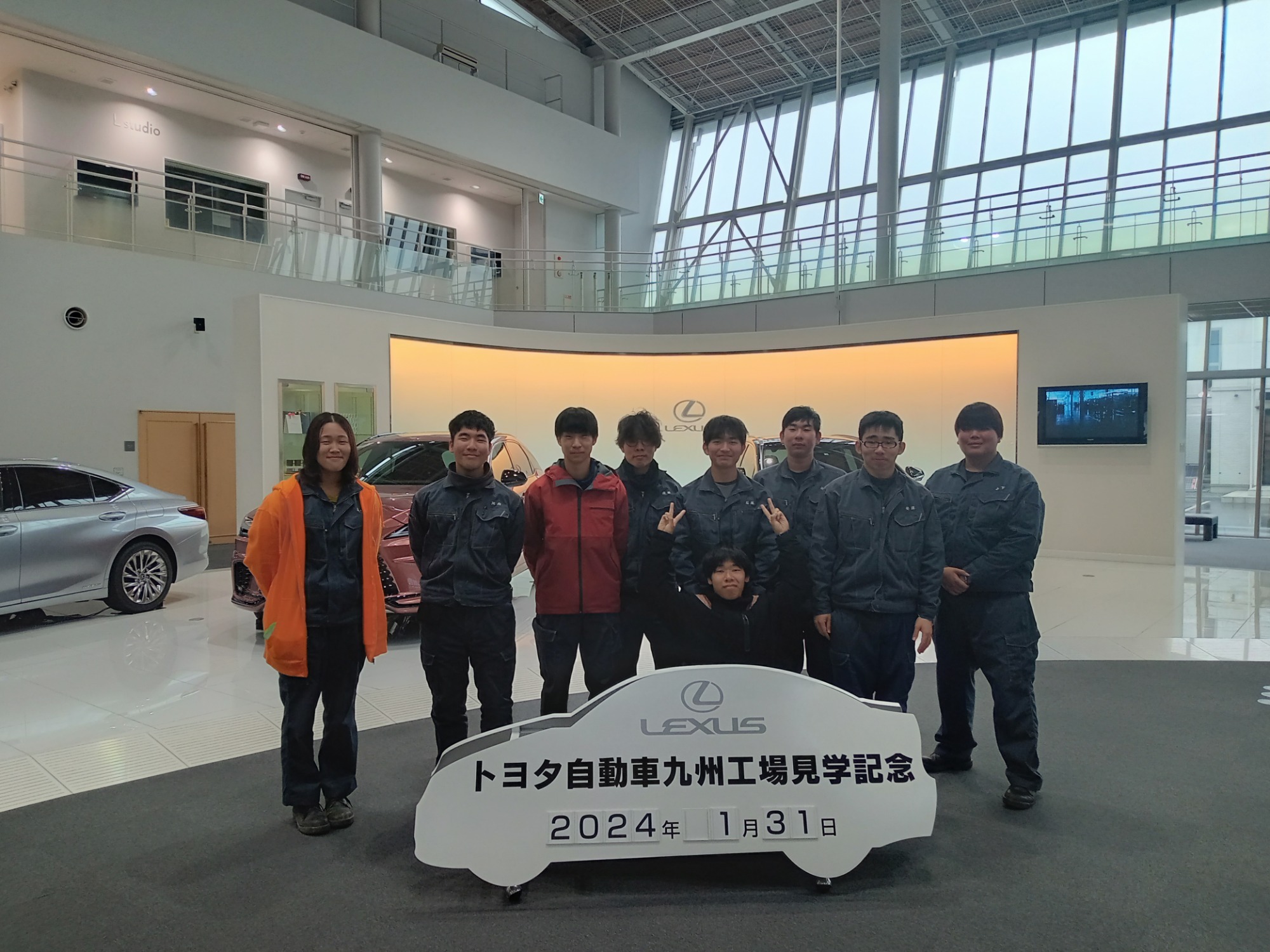

土地利用学科、福岡に行ってきました(その2)! 6.3.1

土地利用学科では、トヨタ生産方式について学んでいます。少しずつ2S(整理整頓)に取り組んでいますが、このたび特別に福岡県宮若市のトヨタ自動車九州宮田工場を見学させてもらえることになりました。

部品や工具等は必要な物しか置いていない、運搬車や人が通行する箇所ははっきりと色分けされている、机・椅子・書類等様々なものに番号を付けて収納箇所が一目でわかるなど、5S6定(整理・整頓・清掃・清潔・躾、定置・定品・定量・定路・定色・定名)のお手本を見せてもらうことができました。

学生達からは、「職場環境の改善や作業性の向上、効率化をするために作業者が話し合い、必要なものがあれば作っていることが印象に残った。」「5S6定の完成形を見た。すごく気持ちの良い職場だと感じた。」「整理整頓を習慣化したいと思った。」「レクサスがめっちゃかっこよかった。」などの感想が聞かれました。

少しは2Sのイメージが出来たでしょうか? これからも2Sや小集団活動に励み、少しずつ学科をカイゼンしていきましょうー!

土地利用学科、福岡に行ってきました(その1)! 6.3.1

土地利用学科学生の大半は、農業法人への就職を希望して日々の実習に励んでいます。折を見ては県内の農業法人のところへ研修に行っていますが、たまには他県の農業法人のことも知りたいですよね。

そこで、1月31日(水)に福岡県鞍手町の(株)遠藤農産に視察に行ってきました。水稲を中心に麦、大豆及び露地野菜を約60ヘクタール生産し、農機メーカーや県等関係機関と連携してスマート農業にも積極的に取組まれている、地域の旗振り役的な先進農業法人です。

視察では、遠藤社長から、主にスマート農業の取組状況やスマート農機に対する考え方、法人として求める人材などについてお話をしてもらい、学生達は熱心に聞き取っていました。

最後に遠藤社長から「農大卒業後、即法人就業では勿体ないなぁ。20代前半は(親のすねをかじりながら)いろいろ経験してみるのがオススメ。」という話が出ると、学生達は口々に「休学しよー」「休学しよー」とつぶやいていました。みんな、冗談だよね?

君は畝を真っすぐ立てられるか! R6.2.29

2月28日(水)、土地利用学科は、ジャガイモの定植を行いました。

ジャガイモ・・・昨年9月の定植では、機械の事前調整不良により全て手で種芋を植える羽目になった、あのジャガイモです(令和5年9月11日の農大ニュース参照)。

今回は、機械も順調に動き、全て機械で定植することができました。ヨカッタ、ヨカッタ。

さて、この蒲鉾状の畝を作りながら種イモを植えていく機械(ポテトプランタ)、トラクタの操作技能(真っすぐ走らせられるかどうか)が如実に表れる機械です。今回トラクタを操縦した学生は、以前はよく蛇行していましたが、今回の作業では真っすぐ走らせているじゃないですか! 冬休みの特訓の成果ですね。まさに「男子三日会わざれば刮目して見よ」。

あ、褒めたら急に畝が曲がり始めました。まだまだ練習が必要なようで・・・

少しでも機械の操作経験を積んでいこう! R6.2.29

2月28日(水)、土地利用学科では、タマネギのべと病防除を目的とした農薬散布を行いました。もちろん乗用管理機のブームスプレーヤを使います。この日は、天気は良好、風も弱く、タマネギにしっかりと薬剤をかけることができたと思います。あ、ブームスプレーヤから出る薬液の霧に虹が・・・

タマネギの畝の長さは約80mもあり、手作業で防除すると大変です。乗用管理機で防除するメリットを実感できますね。

さて、今日の防除はこれだけではありません。次は、午前中にジャガイモを植えた圃場で除草剤を散布します。乗用管理機を一旦帰らせて、念入りに洗浄し、薬液を調整したら、再度防除に出発!

ジャガイモ圃場の面積はわずか4アール(400㎡)。こちらは手作業で除草剤散布できる面積ではありますが、土地利用学科では少しでも機械の操作経験を積ませるために、乗用機械を使うようにしています。学生は、「車高が高くて怖いです」と言いながらも、教官から操作を教わり、丁寧に防除を行っていました。

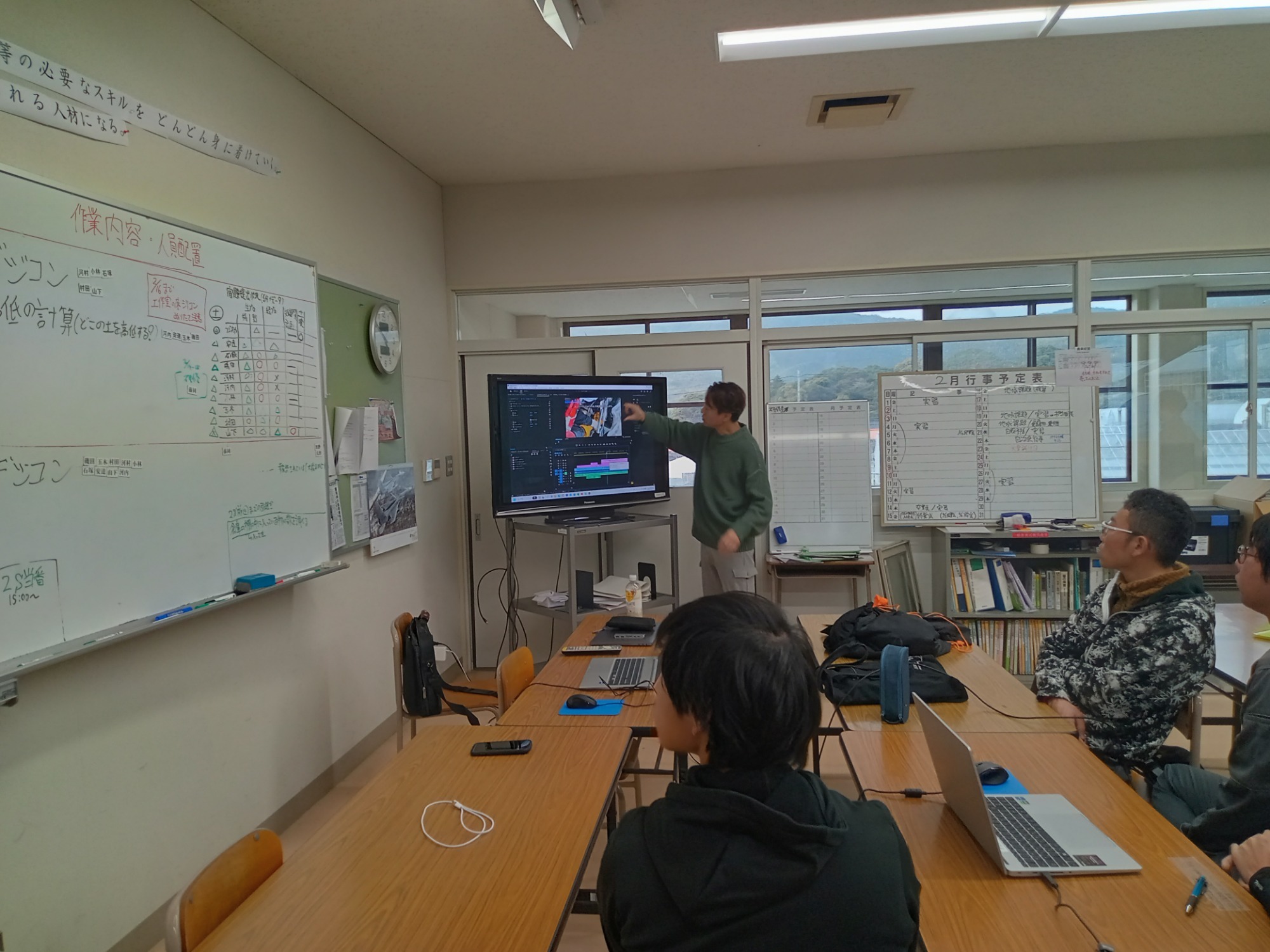

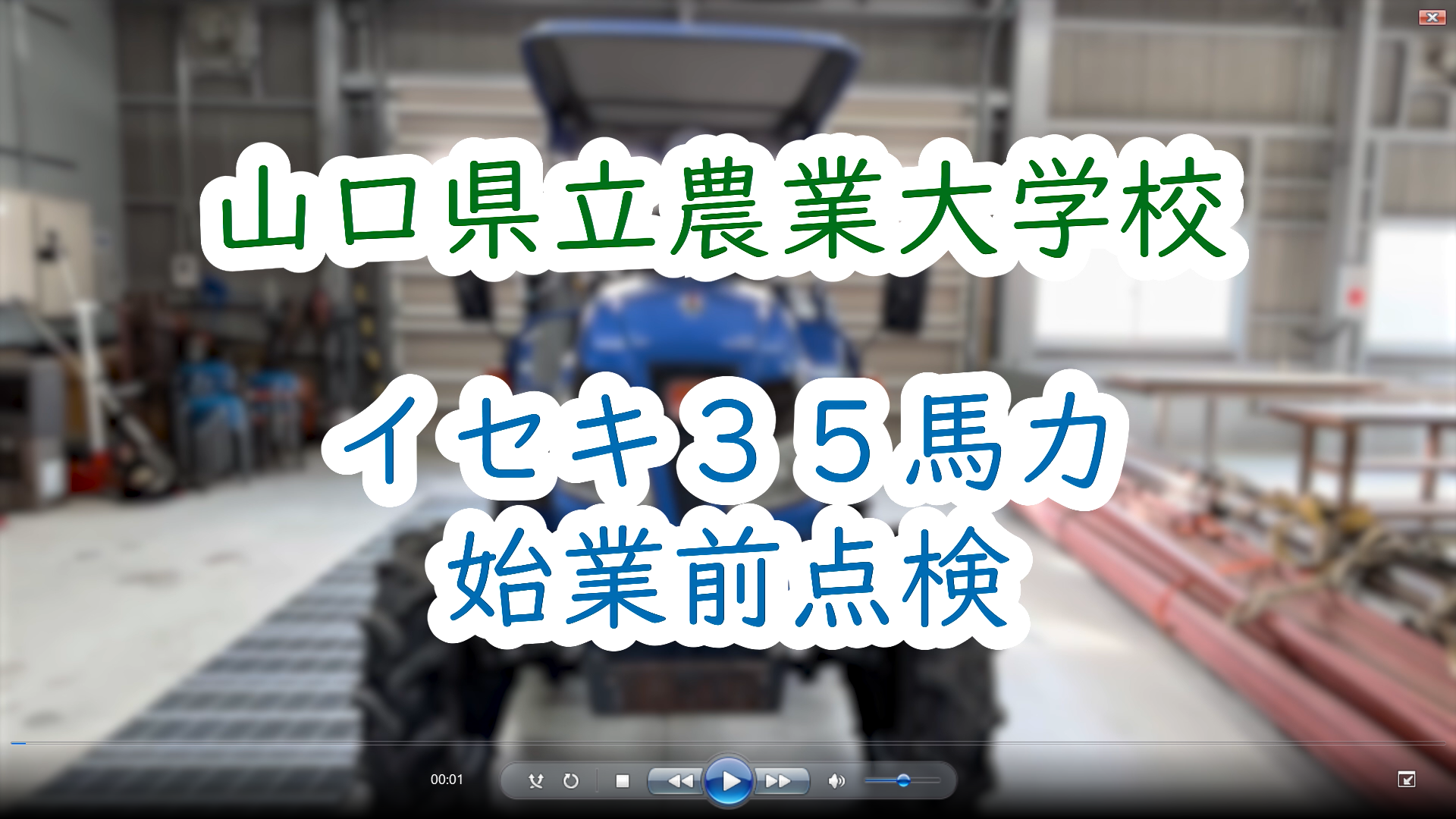

動画完成。イイ出来だね! R6.2.29

講義時間だけでなく、空いた時間を使いながら取り組んできた動画作成も、いよいよ最終盤。2月15日(木)に、最後の講義が行われました。今回も、皆で話し合いながらどんどん作り込みます。

ある程度完成したところで、いよいよ試写会です。この段階で、なかなか良い出来になっていましたが、講師や他班のメンバーから意見・アドバイスをもらい、より良いものを目指して編集作業を進めます。結局、講義時間内には完成しなかったので、翌週末までに完成させることで講義は終わりました。

そして、2月22日(木)、ついに「トラクタの始業点検」と「トラクタの作業機の脱着」の2本の動画が完成! 早速講師に送ったところ、「素晴らしい出来栄え」「構成・組立てがしっかりしており、全体的に理解しやすい」「テロップが今風でセンスが良く、エンド部の閉めも素晴らしい」などお褒めの言葉を頂きました。「しっかり関わった学生は、駆け出しのYoutuber程度の動画製作能力は身に付いたと思います」とも言われました。

この動画ですが、土地利用学科だけでなく、農業機械の講義等でも活用されることでしょう。また、土地利用学科としては更に動画の本数を増やし、学修の効率化と理解促進に努めていく予定です。

キュウリ苗の呼び接ぎ! R6.2.26

園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、キュウリの半促成栽培における日射比例潅水が生育や収量に及ぼす影響を調査します。

本調査で使用するキュウリの苗として、2月13日に穂木品種の「常翔661」を、2月15日に台木品種の「ときわパワーZ2」を播種したところですが、播種後曇雨天の日が続いたため、苗が徒長してしまいました。しかし、穂木品種は第1本葉が径3cm前後に発育し、台木品種は双葉が展開し、第1本葉が出始めていることから、2月26日(月)、穂木品種と台木品種を「呼び接ぎ」という方法で、接ぎ木を行いました。

具体的には、穂木品種は第1本葉の直下へ斜め上に切り込みを入れるとともに、 台木品種は双葉の直下へ斜め下に切れ込みを入れ、直ちに切り込み部をかみ合わせて、接木クリップで固定を行いました。

徒長してはいましたが、担当の一年生は、穂木と台木の植える深さや位置などを工夫することで、320株の接ぎ木苗を作成し、無事にポットに植付けました。

一週間後には穂木品種の軸切りを行い、3月中旬には定植を行う予定です。

キュウリの定植準備(畝立て)! R6.2.21

園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、キュウリの半促成栽培における日射比例潅水が生育や収量に及ぼす影響を調査します。

その一環として、2月21日(水)、調査で使用する2棟のパイプハウスで、畝立てを行いました。

最初に畝の位置や幅を決めるとともに、畝をまっすぐ立てるための目印をつけました。

次に、管理機を使って溝を切るとともに、畝の設置場所に泥を寄せました。

最後に、畝立成型機を使って畝を立てました。

担当の一年生は、教官の指導を受けながら的確に作業を行い、まっすぐで均平な畝を立てていました。

今後、潅水チューブの設置や白黒マルチの被覆、支柱の設置などを行い、3月中旬には定植を行う予定です。

花き経営コース生産プロジェクト発表会! R6.2.21

園芸学科花き経営コースでは、2月21日(木)、園芸・バイテク実習棟花き教室にて、生産プロジェクトの発表会を行いました。

当校では、プロジェクト学習として、学生自らが課題を設定し、課題解決のための計画を立て、これに基づき課題解決活動を行う学修方法を実施しており、一年時には「生産プロジェクト」として、基本的な生産技術等の習得を図ることとしています。

今回、同コースの一年生4名が、それぞれが行ったトルコギキョウ、カーネーション、スプレーギク、ビオラに関するプロジェクトの成績を発表しました。

学生たちは、課題の背景や目的、調査方法や結果、考察を丁寧に説明するとともに、教官や同級生からの質問に慎重に回答していました。

防府市まちの駅「うめてらす」での販売実習に向けた準備! R6.2.21

2月28日(水)の午後2時から防府市まちの駅「うめてらす」で販売実習を行います。

このため、2月21日(木)に、当日参加する学生たちが打合せを行いました。

1年間経験したおかげで話し合いはスムーズに進みました。

役割分担や流れの確認に時間を割くことが少なかったため、商品の詳細を担当専攻に確認したり、個々の目標を考えてみたりと充実した打合せになりました。

来年度に向けて試してみたいことの提案もあったので、終わったあとの感想が楽しみです。

当日は新鮮な商品と学生の笑顔でおもてなしをさせていただきますので、ぜひ、2月28日に防府市まちの駅「うめてらす」へ足をお運びください。

出荷調製棟シャッター前の防鳥ネットの設置改善! R6.2.20

当校では、GAP(農業生産工程管理)をカリキュラムに取り入れるとともに、園芸学科では、平成31年1月にJGAP認証を取得し、GAPの実践を行っています。

この一環で、「野菜・花き出荷調製棟」の2つのシャッターには、鳥などの有害生物が施設内に入らないよう、防鳥ネットを設置しています。

しかし、防鳥ネット設置個所の隙間から鳥が入った事例や出荷時の出入り時にネットが邪魔になるといった問題点もありました。

そこで、GAP担当の二年生が、防鳥ネットの設置改善に取り組みました。

防鳥ネットの設置個所の隙間は磁石を使って塞ぎ、ネット開口部は塩ビパイプをネットに抱かせ、開閉を楽にするとともに、開口部が大きく取れるようにしました。

おかげで、有害生物の侵入防止効果や作業性の向上が期待できます。

ナシ「新高」の伐採! R6.2.20

2月20日(火)、園芸学科果樹経営コースのナシ班では、ナシの晩生品種である「新高(にいたか)」の伐採を行いました。

この「新高」は、定植から40年を経過しており、近年は樹勢の低下が顕著で、枝の伸びや果実品質も思わしくないことから伐採することに決定しました。

ナシ班の二年生は、教官の指導の下でチェーンソーを使って太い枝を次々と切り進めました。

今後は、他の「新高」や同じく植裁から約40年経過した晩生品種の「愛宕(あたご)」を伐採し、花粉樹を定植する予定です。

「せとみ」のMA包装! R6.2.19

2月19日(月)、園芸学科果樹経営コースのカンキツ班では、1月23日に収穫した「せとみ」をMA包装しました。

MA包装とは、青果物をプラスチックフィルムで包み、青果物の呼吸によってフィルム内のガス組成を低酸素、高二酸化炭素状態にして呼吸を抑制して鮮度を保持するもので、当校では、フィルム面に小さな穴の開いた「微細孔フィルム」を利用しています。

学生たちは、果実一つ一つを丁寧にこの微細孔フィルムで包装していました。

MA包装の後は、冷蔵庫で保管し、4月頃から出荷を開始する予定です。

キュウリの定植準備(施肥・耕うん)! R6.2.19

園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、キュウリの半促成栽培における日射比例潅水が生育や収量に及ぼす影響を調査します。

その一環として、2月19日(月)には、調査で使用する2棟のパイプハウスで、定植の準備を行いました。

まず、基肥となる化成肥料を手で撒き、その後トラクターを使って耕うんしました。

今後、畝立てや畝へ潅水チューブの設置、白黒マルチの被覆、支柱の設置などを行い、3月中旬には定植を行う予定です。

ピーマン・パプリカの播種! R6.2.19

園芸学科野菜経営コースでは、パイプハウスでピーマンとパプリカの栽培に取り組みます。

その一環として、2月19日(月)には、担当の一年生が、セルトレイに播種しました。

今回使用する品種は、穂木はピーマンが「さらら」、パプリカが「フルーピーレッド EX」と「フルーピーイエロー」、台木が「バギー」です。

学生は、計7枚のセルトレイへ播種し、その後、新聞紙を被せて、軽く潅水を行いました。

これらのセルトレイ苗は、育苗温室で約3週間管理した後、接ぎ木を経て、鉢上げする予定です。

ビオラの仕上げ鉢への植え替え! R6.2.19

防府天満宮の「花回廊」イベントに関連し、当校の園芸学科花き経営コースが、ビオラ、ベゴニア、オダマキ、マリーゴールドの栽培に取り組んでいます。

このうち、ビオラは、昨年12月6日にポリポットへ鉢上げを行いましたが、生育が進んだため、2月19日(月)に仕上げ鉢(ボールプランター)に植え替えを行いました。

学生たちは、ビオラのポリポット苗4鉢分を仕上げ鉢に丁寧に植え替えていました。

このビオラの仕上げ鉢への植え替えは、全部で320鉢行う予定です。

3月中旬には、防府市内の中学校に鉢を配布して、イベント開催まで中学生が管理する予定です。

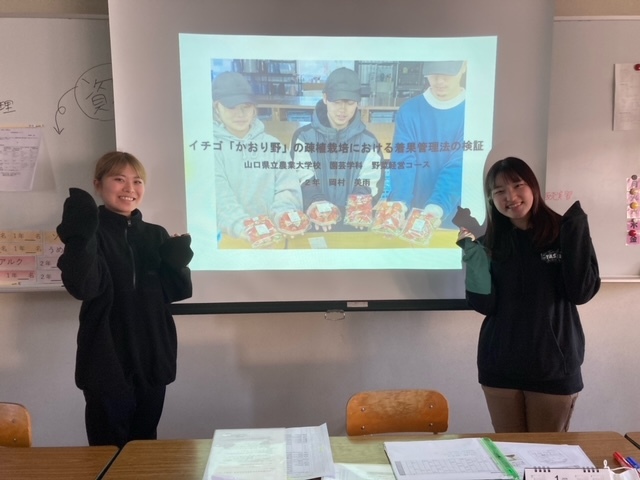

令和5年度全国農業大学校等プロジェクト発表会に出場! R6.2.16

2月7~9日に東京の国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された全国農業大学校等プロジェクト発表会に本校野菜経営コース2年の岡村美雨さんが中四国ブロックの代表として出場し、優良賞に当たる全国農業大学校協議会長賞を受賞しました。

大会では、それぞれの地域や生産現場での課題解決にむけ、栽培方法の改善や6次産業化など農大生が自ら取り組んだプロジェクトの発表がありました。

また、全国から集まった農大学生等と本校から参加した岡村さん含む6名の学生が意見交換会や交流会等で親睦を深めていました。

キュウリの台木品種の播種を行いました! R6.2.15

園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、キュウリの半促成栽培における日射比例潅水が生育や収量に及ぼす影響を調査します。

2月13日の穂木品種に続き、2月15日(木)には、台木品種の播種を行いました。

今回播種した品種は、「ときわパワーZ2」で、発芽揃いが良く、接ぎ木がしやすく、何れの品種とも親和性がよく、成苗率が高いことが特徴です。

担当の一年生は、同級生と協力して、バット内に充填した培土にスジをつけ、それにそって、3cm間隔で種子をまいていきました。

今後、2月26日に呼び継ぎを行う予定です。

やまぐちオリジナルユリの定植! R6.2.15

園芸学科の花き経営コースでは、やまぐちオリジナルユリについての経営プロジェクトを行います。

その一環として、2月15日(水)には、球根の定植を行いました。

今回、供試する品種は「プチロゼ」で、花色が濃いピンク色であり、通常のユリに比べ、花径が10cmと小ぶりなサイズであることが特徴です。

定植前には、担当の一年生が、無作為に抽出した球根20個について、芽の長さを測定し、腐敗球根数を数えました。

また、定植は、定期試験で対応できない学生の代わりに、二年生や教官が行いました。

今後も一月置きに定植を進めていく予定です。

資材庫の片付けが進みました(野菜専攻)! R6.2.15

園芸学科野菜経営コースの二年生は、残りわずかな農大での実習時間を、後輩が少しでも実習しやすくなるようにとの思いから、今できる様々なことに取り組んでいます。

とくに、栽培資材を収納している資材庫の整理、整頓、清掃に力を入れており、不要なものを捨て、使い勝手がよくなるよう位置決めを行い、きれいに掃除を行いました。

2月15日(木)には、資材庫の2階の片付けが終わったので、そのお披露目が行われました。

資材が整然と置かれ、通路も以前に比べ格段に広くなるなど、以前とは見違える状態に、二年生も非常に満足していました。

せとみ園のマルチ被覆! R6.2.15

園芸学科果樹経営コースのカンキツ班では、2月13日より、柑橘園の土壌改良を行っています。

マルチを行っている園では、土壌改良の前にマルチを部分的に剥ぎ、牛糞堆肥やカキ殻石灰を施用した後、マルチを元通りに被覆します。

2月15日(木)には、せとみ園において、マルチの被覆作業が行われました。

二年生は、隙間がないようマルチを被覆し、丁寧にUピン杭で止めていました。

次週には、土壌改良に係る全ての作業が終わる予定です。

「みどり戦略学生チャレンジ」 交流会参加に係る報告! R6.2.15

2月14日に、岡山県で、環境負荷低減を目指す「みどり戦略」の実現に向け、農業系高校や農業大学校の取り組みを共有する 交流会が開催され、中国四国地方からの4県7校の生徒らが参加し、取り組みの発表や意見交換会が行われました。

当校からは、園芸学科果樹経営コースのナシ班の二年生2名が参加しました。

そのうちの1名は、環境にやさしい防除体系の確立に向け、土着天敵を活用した取り組みについて発表しました。

2月15日(木)には、参加した学生が、校長に当日の様子を報告し、いただいた感謝状を披露しました。

「道の駅 ソレーネ周南」で7名の学生が販売実習を実施! R6.2.14

2月14日(水)、「道の駅

ソレーネ周南」で、土地利用学科の一年生1名、園芸学科の二年生3名と一年生2名、畜産学科の一年生1名、計7名の学生が、販売実習に臨みました。

2月にしてはとても暖かく穏やかな天候の中、元気よく実習を行いました。

販売品目はやや少なめではありましたが、その分丁寧な説明を心掛け、お客様と長く会話する姿が見られました。

知らない人に声をかけることは恥ずかしく、勇気がいるものですが、大きな声を出して遠くの人にお知らせしたり、近くを通る方に目を合わせて誘導したりできました。

1年間実習を経験し、それぞれ自分なりの反省を踏まえて改善やチャレンジを行ったようです。

次回の販売実習は、2月28日(水)に、まちの駅「うめてらす」で行う予定です。

穂木用ナスの播種を行いました! R6.2.14

園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、ナスの露地栽培における土着天敵を用いた防除体系の有効性を検証します。

その一環として、2月14日(水)には、担当の一年生が、供試するナスの穂木品種の播種を行いました。

品種は「PC筑陽」で、単為結果性が高く、ホルモン処理や虫媒による受粉をしなくても、安定的に着果・肥大するとともに、果実のヘタや茎葉などにトゲがほとんどなく、果皮に傷を付けにくく、作業がしやすいことが特徴です。

担当の一年生は、二年生の助けを得ながら、128穴のセルトレイ9枚に播種しました。

今回播種したセルトレイは育苗温室で管理し、鉢上げ、接ぎ木を経た後、5月中旬ごろに定植する予定です。

やまぐちオリジナルユリの定植準備(フラワーネット設置)! R6.2.14

園芸学科の花き経営コースでは、やまぐちオリジナルユリ「プチシリーズ」に関する経営プロジェクトに取り組んでいます。

その一環として、2月14日(水)には、プロジェクトを担当する一年生が、二年生の協力を得ながら、ハウス内の4つの畝の端に杭を打ちフラワーネットを設置しました。

翌日には、最初の球根定植を行い、今後も一月置きに定植を進めていく予定です。

キュウリの播種を行いました! R6.2.13

園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、キュウリの半促成栽培における日射比例潅水が生育や収量に及ぼす影響を調査します。

2月13日(火)には、担当の一年生が調査に供試するキュウリを播種しました。

品種は「常翔661」(じょうしょう661)で、生育初期から各節に連続して雌花が咲くとともに、果実肥大は早く、果形が安定し、食味が良好であるのが特徴です

学生は、バット内に充填した培土にスジをつけ、それにそって、3cm間隔で種子をまいていきました。

今後、台木品種を播種した後、2月26日に呼び継ぎを行い、3月中旬に定植する予定です。

葉ネギの播種を行いました! R6.2.8

園芸学科の野菜経営コースでは、パイプハウスで、葉ネギの栽培に取り組みます。

2月8日(木)、担当の一年生が、葉ネギの播種を行いました。

今回播種した品種は「冬どり若香2号」で、低温伸長性に優れ、生育が早く、周年栽培ができるとともに、葉は細く長く、葉色は濃いため、荷姿が美しいことが特徴です。

今回、手押式播種機を使って播種作業を行いましたが、最初、担当の一年生は操作に苦戦していましたが、二年生の指導により要領を得て、上手く操作できるようになりました。

葉ネギの定植準備(耕うん)! R6.2.6

園芸学科の野菜経営コースでは、パイプハウスで、葉ネギの栽培に取り組みます。

この準備として、2月6日(火)、担当の一年生が、トラクターを使用して耕うん作業を行いました。

学生は教官の指導を受けながら、慎重に操作を行い、パイプハウス内をきれいに耕うんしました。

耕うん後は畝立ても行い、2月8日には播種作業を予定しています。

柑橘園の土壌改良! R6.2.13

園芸学科果樹経営コースのカンキツ班では、2月13日(火)より、柑橘園の土壌改良を始めました。

この日は、ブドウ班の学生も参加し、「興津早生」など早生の温州みかんが植栽されている園や「ポンカン」などが植裁されている園地に、当校畜産学科で作られた牛ふん堆肥を施用しました。

この時期にしては暖かい日であったこともあり、学生たちは汗をかきながら堆肥をまいていました。

今後は、「青島温州」や「せとみ」などが植裁されている園へ牛ふん堆肥を施用するとともに、続いてカキ殻石灰等も施用する予定です。

メロンの脇芽取り! R6.2.13

園芸学科の野菜経営コースでは、パイプハウスでメロン栽培に挑戦しています。

冬季での栽培ということもあり、当初の予想より生育が遅れ、節間も短くなっていますが、寒さが和らぐにつれ、つるの伸びに勢いが感じられるようになるとともに、雄花の開花も確認されるようになりました。

2月13日(月)には、担当の二年生が、メロンの脇芽取りの作業を行いました。

これは、少しでも養分の消耗を防ぐため、不要な脇芽を除去するもので、学生は一株一株丁寧に脇芽を取り除いていました。

二年生が農業大学校で実習を行える期間は残りわずかですが、少しでもメロン栽培に携わり、学びを得ようと頑張っています。

パイプハウス建設実践技術研修を開催しました!(R6.2.6~9) R6.2.9

2月6日から2月9日にかけて、やまぐち就農支援塾 「パイプハウス建設実践技術研修」を開催しました。

パイプハウスの骨材など栽培施設設備費が高騰する中、中古ハウスの移設や自家施行による経費節減を図ることが重要となっています。そこで、この研修は、新規就農者や資質向上を希望する農業者を対象に、パイプハウス建設に必要な知識・技術を修得することを目的に行いました。

今回は8名の一般受講者と10名の担い手養成研修生が参加し、パイプハウスの建設から、解体まで実習しました。

受講者からは「実際に建設してみないとわからないコツがわかった」「今後の建設する際の手順が理解できた」等の感想が聞かれました。

不知火の収穫を行いました! R6.2.8

園芸学科果樹経営コースのカンキツ班では、2月8日(木)、パイプハウスで栽培している「不知火」の収穫を行いました。

この「不知火」は、「ヤケ果」と呼ばれる果皮障害になりやすい傾向があり、果皮障害を避けるには果実にできるだけ衝撃を与えないようにする必要があります。

このため、収穫作業を行った学生は、果実に衝撃を与えないよう、慎重に収穫や運搬作業を行っていました。

今回収穫した「不知火」は、選果や軽い乾燥処理(予措)を行った後、貯蔵し、2月下旬頃に出荷する予定です。

「道の駅 ソレーネ周南」での販売実習に向けた準備! R6.2.8

2月14日(水)の午後2時から「道の駅 ソレーネ周南」での販売実習を行います。

このため、2月8日(木)に、当日対応する学生たちが打合せを行いました。

参加者は、土地利用学科の一年生1名、園芸学科の一年生2名、二年生3名、畜産学科の一年生1名の計7名で、一年生と二年生が協力して打合せを進めました。

一年生は先輩のアドバイスを受ける最後の実習となります。

回数を重ねてきたことで効率よく話し合いを進めることができていましたが、役割分担では全体のバランスを考えたり、商品の特徴を詳しく説明を受けたり、一年生はまだまだ先輩に助けてもらっていました。

販売当日も、しっかりと先輩の背中を見て、今後に活かしてほしいと思います。

当日は新鮮な商品と学生の笑顔で素晴らしいおもてなしを提供できることと思いますので、ぜひ、2月14日に「道の駅 ソレーネ周南」へ足をお運びください。

花きパイプハウスの天井ビニル張替(その2)! R6.2.7

園芸学科花き経営コースでは、2月6日に、パイプハウス1棟の天井ビニルの張替を試みましたが、ビニルを取り外した後、風が強まったため、この日は張替を断念しました。

その翌日の2月7日(水)、再び天井ビニルの張替作業を行いました。

昨日よりは風はやや弱まりましたが、それでも風が吹いていたため、パイプハウスをビニルで覆った後も、ビニルが風で飛ばされないよう抑えたり、ビニルの位置のズレを整えたり、スプリングで固定したりといった作業をてこずりながら進めました。

しかし、学生と職員は連携して、無事にビニルの張替を終えました。

今後、このパイプハウスでは、やまぐちオリジナルユリである「プチロゼ」を使った経営プロジェクトを行う予定です。

栽培資材の洗浄・片付けを行っています! R6.2.6

2月6日(火)、園芸学科野菜経営コースの二年生達が、自分達が使用した栽培資材の洗浄と片付けを行っています。

プラ船の中にお湯を貯め、潅水チューブなどを丁寧に洗い、使いやすいように丸めたりし、所定の場所に片づけていました。

二年生たちは、残りわずかな農大での実習時間を、後輩たちが少しでも実習しやすくなるようにとの思いから、今できる様々なことに取り組んでいます。

圃場横の溝掃除を行いました! R6.1.31

1月31日(木)、園芸学科野菜経営コースの二年生が、露地圃場横に設けられた溝の掃除を行いました。

溝にたまった泥等を上げる作業はきついですが、二年生は後輩たちのためにと一生懸命作業を行っていました。

二年生が農大で実習を行えるのも残りわずかとなり、現在は、こうした環境整備も積極的に行っています。

全国農業大学校等プロジェクト発表会へ向けて出発! R6.2.7

2月7日(水)の午前5時30分、翌日に東京で開催される全国農業大学校等プロジェクト発表会に参加する学生6名が、引率の職員とともに、当校を出発しました。

このうち、発表者として参加する園芸学科野菜経営コースの二年生は、これまで十分な練習を行ってきたこともあり、練習の成果を発揮したいと意気込んでいました。

出発時は、野菜経営コースの二年生が、朝の作業の合間をぬって、見送りを行いました。

当日は、これまで一緒に頑張ってきた仲間や後輩たちの応援が、実力発揮の力となるでしょう。すばらしい発表が行えることを期待しています。

台木用ナスの播種を行いました! R6.2.6

2月6日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、台木用のナスの播種を行いました。

品種は「トナシム」で、青枯病や半身萎凋病、サツマイモネコブ線虫など複数の病気や害虫に耐性を有しており、茎や葉にトゲがないことが特徴です。

担当の一年生は、二年生の助けを得ながら、72穴のセルトレイ14枚に播種しました。

その後、これらのセルトレイは育苗温室に移動させました。

一週間後には、穂木用のナスの播種を行う予定です。

花きパイプハウスの天井ビニル張替(その1)! R6.2.6

園芸学科花き経営コースでは、パイプハウス1棟の天井ビニルの破損が顕著となったため、張り替えることとしました。

2月6日(火)の9時30分より、まず、天井ビニルの除去作業を行いました。

学生と職員は、協力し合いながら、バンドやスプリングの取り外しを行いました。

その作業が終わると、天井ビニルの除去作業に取り掛かりました。

作業中、風が少しず強くなりましたが、なんとか天井ビニルの除去と回収を終えることができました。

しかし、その後、風がさらに強くなったため、この日は新しいビニルの被覆は断念し、翌日に再チャレンジすることとなりました。

第4回短期入門研修を開催しました! R6.2.7

1月29日から2月1日にかけて、やまぐち就農支援塾第4回短期入門研修を開催しました。この研修は、農業未経験の方などを対象に、将来の就農を目指すきっかけとしていただくために、毎年度4回実施しているものです。

今回は12名の受講者が参加され、農業機械・小農具の取り扱いや、野菜・果樹・花き・酪農の作業体験を、農業大学校の職員や学生らから指導を受けながら実施しました。

受講者からは「実際に作物や家畜に触れながらの作業体験ができ参考になった」「学生たちともいろんな情報交換ができ良かった」「今後の就農に向けた検討の材料にしていきたい」等の感想が聞かれました。